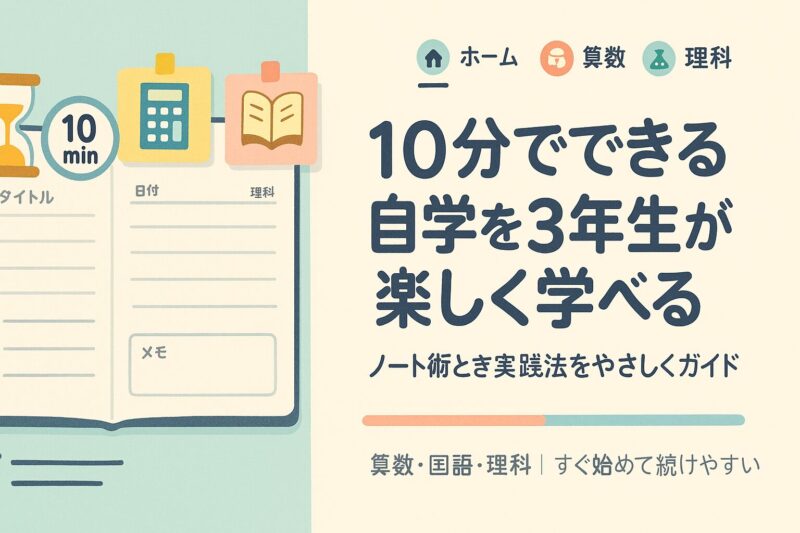

10分でできる自学や3年のキーワードで探している方へ。自学は難しく構えるより、5分から始めるくらいがちょうどいいんです。

算数や国語、理科の学びは、自学ノートを使えば簡単に形にできます。すぐ終わるネタをストックしておけば、迷わずパッと取りかかれますよ。

ここでは10分でできる自学を3年生向けにぎゅっと整理し、毎日の学習が軽やかに回るコツをご紹介します。肩の力を抜いて、今日からスルッと続けていきましょう

- 10分でできる自学を3年向けに設計する基本と続け方

- 算数・国語・理科で使える短時間ネタとまとめ方

- 自学ノートを簡単に整えるレイアウトと書き方

- 明日から使える実践例と見映えアップの小ワザ

10分でできる自学を3年生が楽しく始めるコツ

- 5分でできる!忙しい日に助かる自学アイデア

- 3年生におすすめの自学すぐ終わる工夫

- 自学ノートを簡単にきれいにまとめる方法

- 3年生が楽しく取り組める自学ネタ紹介

- 算数を使った自学で計算力を楽しく伸ばす

5分でできる!忙しい日に助かる自学アイデア

時間がない日は、完了までの道筋が最初から見えるタスクが安心です。3年生なら、次のような超コンパクトな型が扱いやすく、すぐ終わるのに学びの芯が残ります。学習科学では、短い学習を反復する分散学習が記憶定着に有効とされ、短時間×高頻度の自学と相性が良いと整理されています。

具体例は次の通りです。

・今日の漢字ミニ研究:読み方・意味・例文を各1行ずつ。

・チラシ計算:商品3つの合計金額と差額を1題。

・雲スケッチ:外の雲を1種類だけ大きく描いて名前を書く。

・時刻クイズ:今から給食までの経過時間を求める1問。

・都道府県1枚カード:県名・位置・特産を各1行。

開始と終了の型を決めておくと、5分でもブレません。開始の1文は毎回同じテンプレで、最後は気づきを短く。学習心理の観点では、思い出しながら書く行為(想起練習)が理解の定着に寄与し、短い振り返りを入れる価値が示されています。

| タスク名 | 手順(5分の進め方) | 必要な道具 | 公式ガイド/参考 | 仕上げの一言例 |

|---|---|---|---|---|

| 今日の漢字ミニ研究(国語) | 一つの漢字を選び、読み方→意味→例文を各1行で記入。最後に自分の言いかえを1つ追加 | 国語辞典、鉛筆、消しゴム | 文部科学省 小学校学習指導要領解説 国語編(PDF) | 今日の言いかえ:うれしい→喜ばしい |

| チラシ計算(算数) | 広告チラシから3商品を選び合計金額を計算。似た商品との差額を1題だけ計算 | チラシ(またはオンライン広告の印刷)、電卓または筆算用紙 | 文部科学省 小学校学習指導要領解説 算数編(PDF) | 合計は○円、差額は○円と分かった |

| 雲スケッチ(理科・気象) | 外を観察して雲を1種類だけ大きく描き、名前と特徴を1行で説明 | ノート、鉛筆、色鉛筆(任意) | 気象庁 仙台管区 雲の種類(PDF) | 今日の雲は積雲。晴れた空に綿のように見えた |

| 時刻クイズ(算数:時刻と時間) | 今の時刻から給食(または次の予定)までの経過時間を1問だけ計算し、式も書く | 時計(壁掛け・腕時計・端末の時計)、ノート | 文部科学省 小学校学習指導要領解説 算数編(PDF) | ○時△分から□時◇分までで、経過は×分 |

| 都道府県1枚カード(社会) | 1県を選び、県名・地図上の位置・主な特産を各1行でカード化 | 白紙カードまたはノート、地図帳 | 政府統計ポータル e-Stat(統計局) | ○県はここ。特産は△△。次は□□を調べたい |

| 音の観察リスト(理科) | 1分間静かに耳をすませ、聞こえた音を3つ書き、それぞれの発生源を1行で整理 | ノート、鉛筆、タイマー | 国立教育政策研究所 小学校理科 学習評価参考資料(PDF) | 家の中と外で音の種類が違ったのが分かった |

5分タスクのテンプレ(そのまま使えます)

・きっかけ:今日は〇〇を調べた/練習した

・分かったこと:要点を一文でまとめた

・気づき:次は〇〇も試したい/ここを直したい

このテンプレは、3年生の言語活動(要約・説明)の基礎づくりにもつながります。国語・算数・理科の学習目標は学習指導要領に明記されており、短い説明や振り返りを書く練習は日々の自学で積み上げやすい領域です。

3年生におすすめの自学すぐ終わる工夫

短時間自学は、準備のひと手間で成功率が大きく変わります。事前にネタカードを10枚ほど作成し、テーマ名・必要な道具・ゴール(例:表1行、イラスト1枚、例文2つ)を書いておきましょう。引いたカードの指示に沿うだけで、開始の迷いが消えます。

時間管理は、10分タイマーの活用がシンプルで効果的です。残り2分のところで必ずまとめに入るルールを決めると、だらだら回避に役立ちます。学習の区切りを意識することは、計画→実行→振り返りという自己調整学習の流れを自然に体験することにつながります。

また、家庭学習の実施頻度は学力の土台と関連があることが、全国学力・学習状況調査の報告でも継続的に示されています。週あたりの家庭学習の回数や振り返りの有無は、基礎的な知識・技能の定着と関係づけて分析されています。

最後に、終わりの一言(今日の発見・次の一歩)を書き残す習慣を固定化すると、短い学習でも自分で考えて締める力が積み上がります。これは前述の想起練習と相性が良く、翌日の自学ネタにも自然につながります。

| 工夫名 | 具体ステップ(3〜10分) | 必要な準備物 | 公式ガイド/参考 | ねらい・効果 |

|---|---|---|---|---|

| ネタカード10枚法 | 無地カードに「テーマ名・必要道具・ゴール(例:例文2つ)」を事前作成→実施時は1枚引いて開始→最後の2分で振り返りを1行 | 名刺サイズ無地カード、ペン、保管用ジッパー袋 | 文部科学省 学習指導要領ポータル | 開始時の迷いを減らし、自主的・計画的な学びを定着 |

| 10分タイマーと残り2分ルール | タイマーを10分に設定→8分で要点収集を終える→残り2分で要約と次にやる一歩を記入 | キッチンタイマーまたはスマートフォンの時計アプリ | 文部科学省 主体的・対話的で深い学び | 自己調整学習の流れ(計画→実行→振り返り)を短時間で体験 |

| 3行テンプレ(きっかけ→分かった→気づき) | 冒頭に「今日は○○を調べた」→要点を1文でまとめる→次に試すことや疑問を1文で書く | ノート、鉛筆、消しゴム | 文部科学省 学習指導要領解説 国語編(PDF) | 短い言語活動で要約・説明の基礎を反復し表現力を強化 |

| 自己チェック欄(チェックリスト+評価) | 「今日のめあて」「できた・もう少し」を3項目で自作→実施後にチェック→良かった点と改善点を各1行 | チェックボックス欄の定型フォーマット、丸シール(任意) | 文部科学省 学習評価の充実/国立教育政策研究所 | 形成的評価の視点を取り入れ、学びの質を自己点検 |

| 机上ミニ整備キット(3色+付箋+タイマー) | 開始前1分で机上を整える→使用色を3色に限定→付箋で「次回やること」を1枚残す | ボールペン3色(見出し・枠・強調)、付箋、タイマー | 文部科学省 全国学力・学習状況調査 | 可読性の高いノート運用と家庭学習の頻度向上に寄与 |

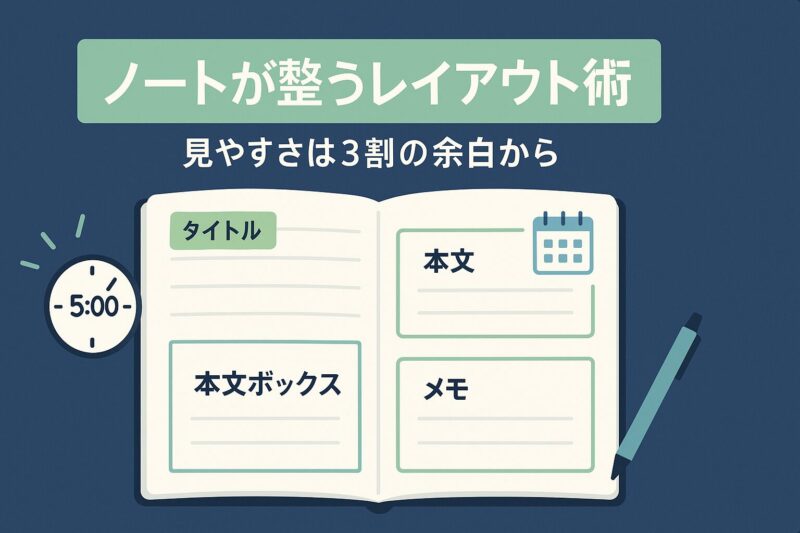

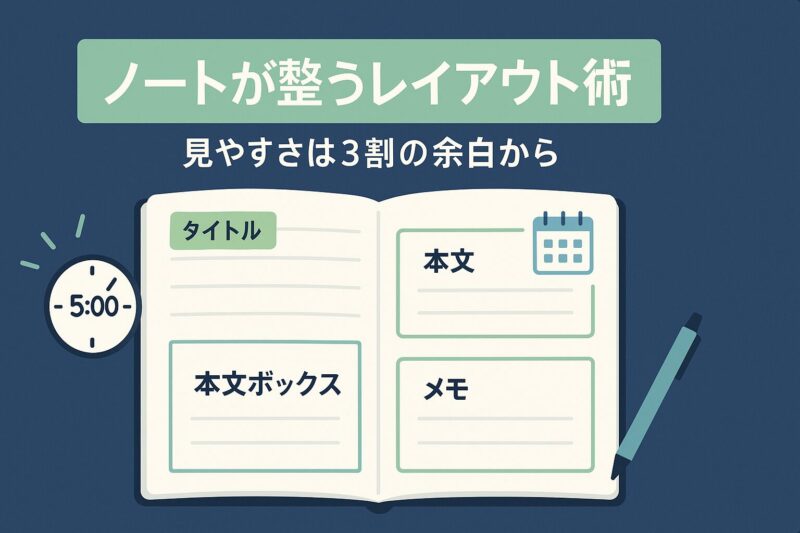

自学ノートを簡単にきれいにまとめる方法

見やすさは内容の説得力そのものです。3年生でも迷わない固定レイアウトを用意しておくと、毎回の品質が安定します。下のテンプレは、枠を先に引いてから書く前提で設計しているので、埋めるだけで整います。

| 位置 | 書く内容 | 目安 |

|---|---|---|

| 右上 | 日付・学習時間 | 2025/07/19・10分 |

| 左上 | タイトル | 今日のテーマ |

| 中央 | 本文ボックス | 要点3行まで |

| 右下 | 気づき | 次回やりたいこと |

色ペンは見出しと枠のみに限定すると、読みやすさが上がります。図や表は大きめ、文章は短めが基本ライン。最後に30秒だけ全体を俯瞰して、余白が3割程度残っているかを確認しましょう。可読性の観点では、情報密度を上げすぎないことが理解の妨げを減らすと整理されています(学習デザイン研究の知見として広く共有されています)。

教科との整合性も押さえておくと、評価につながりやすくなります。例えば、算数なら図形の特徴や単位のまとめ、理科なら観察記録の図と要点、国語なら要約と語彙の使い分けといった形で、学習指導要領の目標に沿った記述を意識します。

この型を継続して使うと、ノートがシリーズ化され、振り返りの比較も容易になります。短時間学習の繰り返し(分散)と小テスト的な想起をノート運用に組み込むことが、3年生の自学を無理なく質的に底上げする要点です。

| テンプレ/ルール名 | 配置・レイアウト | 推奨ツール/書式 | 公式ガイド/参考 | ポイント/効果 |

|---|---|---|---|---|

| 固定レイアウトテンプレ | 右上:日付・学習時間/左上:タイトル/中央:本文は要点3行まで/右下:気づき・次回やること | A4またはA5の方眼ノート、0.5mmペン、枠線は0.5〜0.7mm、行間は120〜140% | 文部科学省 学習指導要領ポータル 主体的・対話的で深い学び(MEXT) | 毎回の品質が安定し、見出しと本文の関係が明確で読み返しやすい |

| 3色ルール+余白30% | 色の役割を固定:見出し=青、枠=緑、強調下線=赤。ページの余白は約30%を確保 | 水性ペン3色、付箋(補足や次回メモ用)、定規(囲み枠用) | 国立教育政策研究所(NIER) 学習指導要領ポータル(MEXT) | 可読性が高く、評価者が要点を素早く把握できる。情報過多を防ぎ理解を助ける |

| 3行テンプレ(きっかけ→分かった→気づき) | 冒頭1行:今日は○○を調べた/中央1行:要点を一文で/末尾1行:次に試すことや疑問 | 横罫ノートでも可。1行20〜28字程度、短文で簡潔に記述 | 学習指導要領解説 国語編(MEXT・PDF) | 要約・説明・振り返りの言語活動を毎回反復し、表現力と理解の定着を促す |

| 図・表は文字より大きく配置 | 図は中央または左寄せで本文より大きく。キャプションは10〜14字で簡潔に。表は列3〜4以内 | 定規、色鉛筆、方眼、簡易グラフテンプレート(棒・折れ線) | 学習指導要領ポータル(MEXT) 国立教育政策研究所(NIER) | 視覚情報を主役にし、数理・理科の理解を補強。採点・共有時に内容が伝わりやすい |

| 自己チェック欄の常設 | ページ下部に「めあて/できた・もう少し(チェック)/次回やること」を固定配置 | チェックボックス欄の定型フォーマット、丸シール(任意) | 学習評価の充実(MEXT) 全国学力・学習状況調査(MEXT) | 形成的評価を日常化し、学習の見通しと改善点を自分で管理できる |

3年生が楽しく取り組める自学ネタ紹介

楽しさは学習を継続する最大のエンジンです。研究でも、興味や好奇心といった内発的動機づけが学習成果に結びつくことが報告されています(出典:教育心理学ハンドブック)。楽しいと感じる瞬間があれば、自学は自然と習慣化されやすくなります。

3年生に合う自学ネタの条件は、身近さ、体験のしやすさ、発表や共有のしやすさの三つです。例えば以下のような題材が適しています。

・家の中の三角形探し(机や窓などをスケッチ)

・好きな食べ物ランキングを表やグラフにまとめる

・地域の名物を写真や絵で紹介するページを作る

・1日の天気をシンボルで記録して比較する

・読んだ本のベストシーンを一行でメモする

| テーマ/ネタ | ねらい(学習効果) | やり方の例(目安5〜10分) | 必要な道具 | 公式ガイド/参考 |

|---|---|---|---|---|

| 家の中の三角形・四角形さがしマップ | 図形の特徴語(辺・角・対称)を生活と結びつけて理解する(算数:図形) | 机・窓・時計などをスケッチし、形名と辺の数を書き添える。最後に「今日見つけた形ベスト3」を一言でまとめる | 方眼ノート、鉛筆、定規 | 文部科学省 学習指導要領ポータル |

| 好きな本のベストシーン一行メモ | 要約と感想を短文で表現する力を養う(国語:読む・書く) | 場面を一つ選び、誰が・何を・どうしたの三要素で一行要約。続けて感じたことを一行で書く | 国語ノート、図書(学校図書館でも可) | 学習指導要領解説 国語編(MEXT) |

| 地域の名物紹介カード(地図記号も活用) | 地域理解と情報整理の力を高める(社会:地域学習) | 市区町村名・名物名・理由を各一行でカード化。近くの公共施設を地図記号で描き込み、位置づけを示す | 無地カードまたは付箋、色鉛筆 | 国土地理院 地図記号 総務省統計局 なるほど統計学園 |

| きょうの天気観察ログ(記号と気温) | 天気の表し方と観察記録の基本を身につける(理科:天気のようす) | 空のようすを天気記号で記録し、家庭用温度計で気温を一回測る。前日との違いを一言メモ | ノート、鉛筆、温度計(室内用で可) | 気象庁 天気図の見方・記号 学習指導要領解説 理科編(MEXT) |

| 季節の植物観察スケッチ | 観察→記録→比較の流れを体験し、自然への関心を深める(理科・生活科) | 葉や花を一つ選び大きくスケッチ。日付・場所・気づき一言を添え、次回観察の視点を一行で記す | スケッチ用ノート、鉛筆、色鉛筆 | 学習指導要領解説 生活編(MEXT) 国立科学博物館 学習支援 |

ネタは季節とリンクさせると、年間を通して新鮮に続けられます。春は植物や花の観察、夏は天気や影の変化、秋は読書感想や食に関する調べ、冬は年中行事の意味や由来。

こうした季節性を取り入れることは、生活科や理科、社会科の学習内容とも自然に結びつき、教科学習の理解を深める補助にもなります(出典:文部科学省 小学校学習指導要領解説)。

算数を使った自学で計算力を楽しく伸ばす

算数の自学は、日常生活と結びつけると効果が高まります。教育学の分野では、実生活に関連づけた算数の問題が理解と応用力を伸ばすとされています(出典:算数教育研究ジャーナル)。単なる計算練習だけでなく、意味のある場面を想定した問題に取り組むと、算数が自分ごととして理解できます。

具体例は次の通りです。

・買い物ごっこで合計とおつりを計算する

・階段をのぼりながら九九を声に出す

・時計を読んで授業までの残り時間を計算する

・家にある図形(四角形、円)を見つけてスケッチする

| 活動テーマ | ねらい(学習効果) | やり方の例(目安5〜10分) | 必要な道具 | 公式ガイド/参考 |

|---|---|---|---|---|

| 買い物ごっこで合計とおつり計算 | 四則計算の意味理解と暗算の精度向上(算数:数と計算) | 値札を3品選び合計金額を計算。次に500円や1000円を渡した設定でおつりを求め、計算過程を一行で記録 | 値札付きチラシまたは疑似値札、電卓は使わず筆算用鉛筆 | 文部科学省 学習指導要領解説 算数編 |

| 九九ランダムカードで瞬発練習 | 乗法の想起速度を高め、文章題への土台を作る(算数:乗法の基礎) | 1〜9のカードを2枚引いて掛け算。1分で5問、合計で10問に挑戦し、正答数とタイムを記録 | 1〜9の数字カード18枚(自作可)、ノート・鉛筆 | 文部科学省 学習指導要領解説 算数編 |

| 時刻の読み取りと経過時間クイズ | 時刻・時間の関係理解と日常への応用力(算数:時刻と時間) | 「今から給食開始まで」「家を出てから学校到着まで」などを想定し、時計UIを書いて経過時間を求める | 時計図(自作の円と針でOK)、ノート、鉛筆、定規 | 文部科学省 学習指導要領解説 算数編 |

| 単位変換1分チャレンジ(長さ・時間) | 単位系の理解と見積もり感覚の獲得(算数:量と測定) | cm⇄mm、m⇄cm、分⇄秒の3問を1分で解く。最後に「どこでつまずいたか」を一言で振り返る | ノート、鉛筆、ものさし(30cm) | 産総研 計量標準総合センター SI単位 |

| 身近なデータの棒グラフづくり | データの整理・表現・読み取りの基礎(算数:資料の活用) | 「1日の歩数」「家族の好きな果物上位3種」「1週間の天気」などを集計し、縦軸・横軸を明記して棒グラフ化 | 方眼ノート、鉛筆、色鉛筆、定規 | 総務省統計局 なるほど統計学園 |

また、図形学習は「見つけて描く」を入り口にするのがおすすめです。部屋にある四角形や円をノートに描き、辺の数や角の特徴を一緒に書き出すと、図形に関する言葉が自然に身につきます。

仕上げに一問だけオリジナル問題を作ると、問題を出す側の視点から考えることになり、理解の深まりが期待できます。教育心理学でも、教えることを前提とした学習(ティーチング効果)が学習定着に寄与することが指摘されています。

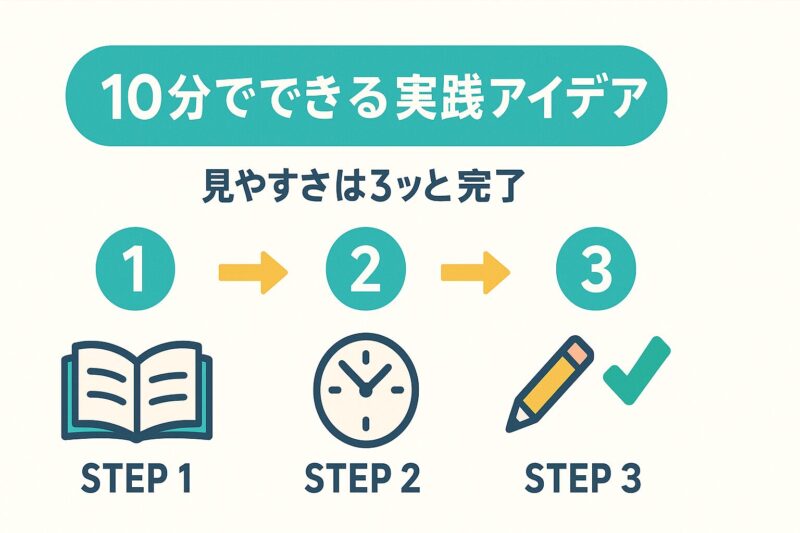

3年生に役立つ10分でできる自学の実践アイデア

- 国語力アップにつながる3年生の自学方法

- 理科好きになる!観察や実験の自学ネタ

- 授業が楽しくなる3年生の自学ネタ集

- 自学ノートを簡単に仕上げる見映えアップ術

- 算数で使える!3年生向け自学ネタの工夫

10分という短い制限時間でも、工夫次第で充実した学習を組み立てられます。学習指導要領においても、自主的な学びや自分で課題を設定して解決する態度が重要視されており、その練習として10分自学は適しています(出典:学習指導要領 総則)。

効果的な実践の例を挙げます。

・国語:ことわざや四字熟語を一つ調べ、例文を作成

・算数:1日の歩数や読書ページを棒グラフ化して分析

・理科:ベランダで植物の成長を記録し、スケッチと一言感想を残す

・社会:地域の地図に公共施設を描き込み、用途をまとめる

こうした10分学習は、短時間ながらも多教科横断型の力を養います。さらに、まとめの一言を必ず加えることで、次の学習への見通しが自然と立ちます。心理学研究でも、小さな達成感が学習継続の動機づけに強く関わるとされており(出典:教育心理学レビュー)、10分でできる区切りは3年生にちょうど良い負荷といえます。

国語力アップにつながる3年生の自学方法

国語の自学は、語彙力、読解力、表現力の三つをバランスよく高めるのがポイントです。語彙力を育てるには、ことわざや四字熟語を1日1つ調べ、意味と短い例文をノートに残す方法が有効です。

これにより、自然な文脈の中で使い方を覚えやすくなります。文部科学省の学習指導要領でも、日常生活に関わる言葉の習得が小学校国語の基盤として重視されています(出典:文部科学省 学習指導要領 国語)。

読解力を伸ばすには、読んだ本の一場面を「誰が・何を・どうした」の三つに分けて要約すると効果的です。これにより、文章の構造を意識して把握する習慣が身につきます。

さらに表現力については、一行日記で自分の気持ちを短くまとめる方法がおすすめです。気持ちを言葉に置き換える作業は、感情の整理だけでなく、作文力の基盤になります。

実践のコツとして、書く前に音読を取り入れると、文章のリズムが整い、誤字脱字も減らせます。仕上げに「今日のベスト言いかえ」を一つメモすれば、語彙の幅を広げる良いきっかけになります。

| 活動テーマ | ねらい(学習効果) | やり方の例(目安5〜10分) | 必要な道具 | 公式ガイド/参考 |

|---|---|---|---|---|

| ことわざ・四字熟語を1日1つ | 語彙の拡充と用法理解、表現力の基礎形成 | 意味・読み・短い例文・使える場面を各1行で記録。翌日に前日の語の想起チェックを追加 | 国語辞典、学習ノート、鉛筆 | 文部科学省 学習指導要領解説 国語編/ 文化庁 国語施策情報 |

| 物語の三要素要約(誰が・何を・どうした) | 文章構造の把握と要約力、読解の視点化 | 好きな本や教科書の1場面を三要素に分けて各1行で要約。最後に要点ひとことメモを付す | 本(教科書可)、読書ノート、鉛筆 | 文部科学省 学習指導要領解説 国語編 |

| 一行日記+ベスト言いかえ | 感情語彙の拡張と表現の精緻化、メタ認知 | 今日の出来事を一行で記述→語を一つ選び、より適切な言いかえ語を辞典で探して差し替え | 国語辞典、学習ノート、鉛筆 | 国立国語研究所/ 学習指導要領解説 国語編 |

| 音読→自己チェック | 読みの流暢性、語句のリズム把握、誤字低減 | 音読1分×2回。2回目は区切り・強弱・抑揚を意識。気づいた改善点を最後に一言で記録 | 教科書、タイマー(スマホ可)、学習ノート | 学習指導要領解説 国語編(音読) |

| 漢字の成り立ち・部首ミニマップ | 漢字の構造理解と意味類推、誤記の予防 | 今日の新出漢字を選び、部首・音訓・成り立ちを1行ずつ。関連語を2語メモして意味ネット化 | 学年配当漢字表、国語辞典、学習ノート | 文化庁 常用漢字表/ 学習指導要領解説 国語編 |

理科好きになる!観察や実験の自学ネタ

理科の自学は、五感を使って記録することから始めると楽しくなります。たとえば、雲の形や花のスケッチ、部屋の中で聞こえる音のリスト化など、数分で完了する観察活動は3年生にも取り組みやすい題材です。

これらは生活科や理科の学習指導要領にも含まれており、学校の授業内容と直結しています(出典:文部科学省 小学校理科 学習指導要領)。

実験活動は安全が最優先ですが、家庭でできるシンプルなものが多く存在します。紙コップで作るロケット、磁石で集まる物探し、水に浮くものと沈むものの実験などは、準備も片付けも簡単です。

こうした身近な題材を扱うことで、科学的な予想と結果の比較が自然に身につきます。

観察の際は、写真の代わりに大きめの図を一枚描くと、短時間でも内容が濃いページになります。また、必ず予想と結果を一言でも比較する習慣をつけると、理科的な思考の基礎を強化できます。

| 活動テーマ | ねらい(学習効果) | 方法(目安5〜10分) | 必要な道具 | 公式ガイド/参考 |

|---|---|---|---|---|

| 雲の観察と雲形スケッチ(積雲・層雲・巻雲など) | 天気の見方の基礎と観察記録の習慣化 | 2〜3分空を観察し、見つけた雲を1種類選んで大きくスケッチ。名称・形の特徴・その後の天気の見通しを各1行で添える | 鉛筆、消しゴム、学習ノート、色鉛筆(任意) | 気象庁(雲・天気の基礎)/ 文部科学省 学習指導要領解説 理科編 |

| 影の長さと向きの比較(午前と午後) | 太陽の動きと時刻・方位の関係理解 | 同じ場所で物体の影の先端に印を付け、長さと向きを記録。午前と午後で1回ずつ測り、変化を1行でまとめる | チョークまたはマスキングテープ、メジャー、方位はスマホのコンパスでも可 | 国立天文台(太陽の動きの基礎)/ 学習指導要領解説 理科編 |

| 葉の観察(葉脈・葉縁・形の分類) | 身近な植物の形態理解と分類の視点 | 庭や公園で葉を1枚観察し、葉脈(平行脈/網状脈)、葉縁(全縁/鋸歯)、全体の形をスケッチ。名前が分かれば併記 | 学習ノート、鉛筆、色鉛筆、(必要に応じて)図鑑 | 国立科学博物館(学習コンテンツ)/ 環境省(自然観察・生物多様性) |

| 磁石で集まるもの調べ(磁性の有無) | 磁力と材料の性質の基礎理解、分類の技能 | 安全な小物を3〜5種用意し、磁石で引きつく/引きつかないを判定。結果を2列表で整理し、共通点を1行で考察 | フェライト磁石、クリップ(鉄)、アルミホイル、銅製の硬貨、ネジ(鉄)など | 学習指導要領解説 理科編/ 産業技術総合研究所(科学情報) |

| 水に浮く・沈むの比較(材質と形) | 密度や形状と浮力の関係への気づき | 水を張った容器に軽いプラキャップ、消しゴム、硬貨などを1つずつ入れて観察。浮沈の違いと理由の仮説を1行で記録 | 透明容器、水、プラキャップ、消しゴム、硬貨、タオル(片付け用) | 学習指導要領解説 理科編/ 科学技術振興機構(STEM学習支援) |

授業が楽しくなる3年生の自学ネタ集

授業とリンクした自学は、学校での理解をさらに深めます。社会科では、都道府県カード作りや地図記号の確認、地域の名物や公共施設のリストアップが定番です。これらは授業での発言や理解の広がりに直結します。

音楽科では、曲の感想を三つの言葉で表す、美術科では好きな作品の色や形を簡単にスケッチする、といった方法が有効です。

体育では、縄跳びの跳び方や鉄棒のコツを絵でまとめると理解が深まり、家庭科的な要素では、簡単なレシピを手順ごとに図解することで調理の流れが頭に残ります。

こうした多教科横断型の学習は、子どもの多角的な視点を養うと同時に、ノートを読み返したときの面白さも増します。

実際、文部科学省が推進する「主体的・対話的で深い学び」の観点でも、教科をまたいだ学習や実生活と関連づけた学習が効果的とされています。こうしたネタを取り入れることで、授業が待ち遠しくなる効果も期待できます。

| 教科 | 自学ネタ(名称) | ねらい(授業との接続) | 進め方(5〜10分) | 公式ガイド/参考 |

|---|---|---|---|---|

| 国語 | 三要素要約シート(誰が・何を・どうした) | 物語文の構造をつかみ、授業の音読・要約活動にスムーズに参加できるようにする | 読んだ場面を1つ選び、誰が/何を/どうしたを各1行で記入。最後に気づきを1文で追記 | 文部科学省 小学校学習指導要領解説 国語 |

| 算数 | 生活データの棒グラフ作成(読書ページ・歩数など) | 資料の整理とグラフの読み取りに慣れ、算数の「数と資料」の授業で活用できる基礎を作る | 当日の数値を3〜5個集め、縦軸・横軸を決めて簡単な棒グラフを作成。読み取れたことを1行で記述 | 文部科学省 学習指導要領解説 算数/ 総務省統計局 なるほど統計学園 |

| 理科 | 天気と雲のミニ観察(雲形・風・体感) | 気象の見方を身につけ、授業の観察記録や季節の学習と結びつける | 空を見て雲を1種類スケッチし名称を書く。風の強さを3段階でメモし、翌日の天気の予想を1文で記録 | 気象庁 雲の学習/ 文部科学省 学習指導要領解説 理科 |

| 社会 | 地図記号ビンゴ&地域マップづくり | 身近な地域理解を深め、社会科の地図記号・公共施設の学習に直結させる | 国土地理院の地図記号を3つ選び、近所にある該当施設を地図に簡単記入。各施設の役割を1行で説明 | 国土地理院 地図記号/ 文部科学省 学習指導要領解説 社会 |

| 音楽・図工 | 三語感想+色と形で表すミニレビュー | 音楽の鑑賞表現と図画工作の造形的な見方・考え方を横断して育てる | 聴いた曲の印象を3語で書き、対応する色と形を1枚に描く。選んだ理由を1行で説明 | 文部科学省 学習指導要領解説 音楽/ 文部科学省 学習指導要領解説 図画工作 |

自学ノートを簡単に仕上げる見映えアップ術

自学ノートは内容だけでなく、見やすさや整理の仕方が評価につながります。ノートの完成度を上げるためには、レイアウトを工夫することが効果的です。まず、見出しは一本太く大きめに書き、ページ全体の余白は三割ほど残すことを意識しましょう。余白があることで情報が整理され、先生や保護者が一目で理解しやすくなります。

色使いは三色以内に抑えるのが鉄則です。例えば、見出しは青、枠は緑、強調部分は赤といったように役割を決めておくと統一感が出ます。教育現場でも、過剰な装飾よりもシンプルな配色が理解を助けるとされています(出典:国立教育政策研究所 教育研究レビュー)。

また、図や表は文字より大きめに描くと効果的です。図が中心にあるだけで、ページ全体にリズムが生まれ、視覚的な理解が促されます。仕上げとして、右上に日付と学習にかけた時間を記入すれば、先生にとっても学習の分量や努力の痕跡が分かりやすくなります。

算数で使える!3年生向け自学ネタの工夫

算数の自学は、毎日少しずつでも継続することが計算力や思考力の向上に直結します。九九のランダムカードを使って暗算を強化したり、時計を見て時刻や経過時間を答えるクイズを作ったりすると、楽しみながら基礎が固まります。

単位変換(cmからmm、分から秒など)の一問チャレンジも短時間で有効です。

図形分野では、三角形や四角形の特徴を一言でまとめる練習が理解を深めます。さらに応用として、身の回りのデータを使ったグラフ作成を取り入れると良いでしょう。

例えば、1週間の天気、家族の好きな果物、毎日の読書ページ数などを集計して棒グラフにすると、数値を整理する力や統計的なものの見方が育ちます。

最後に「今日の発見」を一行だけ書き加えると、考えを振り返る習慣がつきます。教育心理学でも、メタ認知(自分の学習過程を振り返ること)が学力向上に寄与することが示されています。

| テーマ(名称) | ねらい | 手順(5〜10分) | 用意するもの | 公式ガイド/参考 |

|---|---|---|---|---|

| 九九ランダムカード練習 | 乗法の暗算力と即答力を高め、文章題の基礎計算を安定させる | 1〜9×1〜9の式カードをシャッフルし、1分間で何問解けたか記録。誤答はその場で言い換え練習を追加 | 自作カード(紙/厚紙)、タイマー、鉛筆 | 文部科学省 小学校学習指導要領解説 算数 |

| 時刻の読み取りクイズ(経過時間) | 時刻と時間の関係を理解し、日常の見通しやスケジューリングに活かす | 現在時刻から給食・下校までの経過時間を2〜3問出題。アナログ時計の針位置を図で描き、式と答えを1行で記す | 丸時計ワークシート、定規、タイマー | 国立天文台 暦計算室(時刻の基礎解説)/ 文部科学省 算数 |

| 単位変換ワンポイント(cm↔mm・分↔秒・L↔mL) | 長さ・時間・体積の基本単位を関連づけ、換算の見取り図を作れるようにする | 3種類の単位を各1問ずつ。例:7cm=□mm、4分=□秒、2L=□mL。最後に「×10」「÷10」の根拠を1行で説明 | 単位表、筆記用具、簡易換算表(自作) | 産業技術総合研究所 計量標準総合センター SI単位/ 文部科学省 算数 |

| 図形の特徴メモ(辺・角・直角・対称) | 基本図形の性質語彙(直角・対称・辺・頂点)を定着させ、作図・分類の下地を作る | 三角形・四角形・円を1つずつ描き、辺の数、直角の有無、対称の有無をチェック欄で整理。最後に身近な例を1つ書く | 方眼ノート、定規、三角定規、鉛筆 | 文部科学省 算数(図形領域) |

| 生活データの棒グラフ作成(読書ページ・天気など) | 資料の整理とグラフ読み取りの基礎を身につけ、算数の「数と資料」学習につなげる | 当日の数値(読書ページ、歩数、天気の回数)を3〜5件集め、縦軸・横軸を設定して簡単な棒グラフ化。読み取れたことを1文で記録 | 方眼ノート、定規、色鉛筆 | 総務省統計局 なるほど統計学園/ 文部科学省 算数 |

まとめ|10分でできる自学を3年生が無理なく続ける方法

記事をまとめます。

- 自学は10分程度でも十分な効果を発揮する

- 5分でできるタスクは時間がない日のお助けになる

- 自学すぐ終わる工夫で習慣化がしやすくなる

- 自学ノートは簡単なレイアウトで整えると見やすい

- 楽しく取り組めるネタを選ぶと継続が可能になる

- 算数は生活の数字を題材にすると実用的になる

- 図形のスケッチや特徴まとめで理解が定着する

- 10分の実践アイデアで教科横断的な力がつく

- 国語は語彙と読解と表現の三本柱で進める

- 一行日記や音読で表現力を自然に育てられる

- 理科は観察や実験をシンプルに取り組むと良い

- 安全で短時間の実験が学習効果を高める

- 授業内容とリンクした自学で理解が深まる

- ノートの見映えは余白と色使いが鍵となる

- 算数ネタを小さく区切ると無理なく継続できる