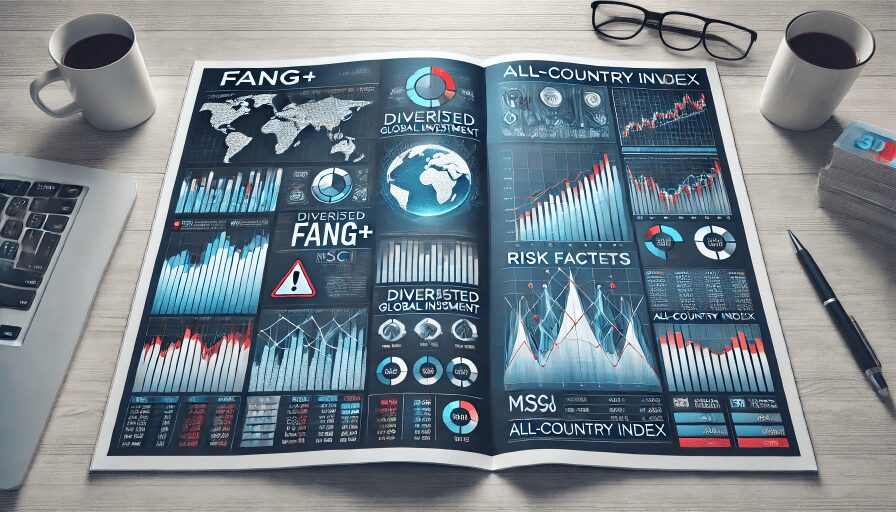

ファングプラスFANG+は、成長性の高いテクノロジー企業に投資できる魅力的な指数として注目されている。しかし、投資を考える際にはデメリットも理解しておくことが重要だ。ファングプラスは本当に大丈夫なのかと疑問に思っている人も多いだろう。

本記事では、ファングプラスをおすすめしない理由や、リスクとして考慮すべき下落率や平均リターンの変動について詳しく解説する。また、10年20年後の見通しや、銘柄入れ替えが与える影響にも触れていく。

さらに、月5000円の少額投資での運用リスクや、ほったらかしでの長期投資が可能なのかについても検証する。加えて、世界分散型のオルカンと比較し、ファングプラスの弱点を明らかにすることで、より適切な投資判断をサポートする。

ファングプラスへの投資を検討している人にとって、今後のリスクを理解し、慎重に判断するための参考になれば幸いだ。

- ファングプラスのデメリットやリスク要因を理解できる

- 銘柄入れ替えや市場環境の変化が与える影響を知ることができる

- 10年後・20年後のファングプラスの見通しを把握できる

- オルカンと比較した際のファングプラスの弱点を理解できる

ファングプラスのデメリットとは?投資前に知るべき弱点

- ファングプラスをおすすめしない理由とは?

- ファングプラスの平均リターンと下落率のリスク

- 10年後のファングプラスは大丈夫?今後の見通し

- 20年後のファングプラスは安定する?長期投資の注意点

- 銘柄入れ替えが投資リスクに与える影響

ファングプラスをおすすめしない理由とは?

ファングプラス(FANG+)は、大手テクノロジー企業を中心とした株式指数ですが、すべての投資家にとって最適とは言えません。その理由を詳しく解説します。

1. 銘柄の集中リスクが高い

ファングプラスはわずか10社の企業で構成されています。そのため、1つの企業の業績が悪化すると指数全体に大きな影響を与えます。分散投資の観点から見ると、リスクが高い投資先と言えるでしょう。

2. 価格変動が激しい

これらの企業は成長性が高い反面、市場の変化によって株価の上下動が激しくなります。特に、金利上昇や景気後退の局面では大きく下落する可能性があるため、安定した運用を望む投資家には向いていません。

3. 銘柄の入れ替えが少なく、将来性が不透明

ファングプラスは構成銘柄の入れ替えが頻繁に行われるわけではありません。現在の構成銘柄が今後10年、20年と成長し続ける保証はなく、長期的に見て魅力が薄れる可能性があります。

4. ほったらかし投資には不向き

一般的なインデックス投資のように、長期的に「ほったらかし」で運用するには向いていません。市場の動向や各企業の業績を定期的にチェックし、適切なタイミングで売買する必要があります。

5. 他の投資商品と比較してリスクが高い

例えば、世界中の株式に分散投資できる「オルカン(オール・カントリー)」と比較すると、ファングプラスは特定の分野に集中しすぎています。長期的に安定したリターンを求めるなら、より分散性の高い投資信託の方が適しているかもしれません。

このような理由から、ファングプラスは一部の投資家にとって魅力的な選択肢となる一方で、リスクを理解しないまま投資すると大きな損失を被る可能性もあるため、慎重に判断する必要があります。

ファングプラスの平均リターンと下落率のリスク

ファングプラスは過去に高いリターンを記録してきた指数ですが、その一方で下落時のリスクも大きいのが特徴です。ここでは、平均リターンと下落率のリスクについて詳しく解説します。

このように、ファングプラスは高いリターンを期待できる反面、大きな下落リスクも抱えていることを理解し、自分の投資スタイルに合うかどうかを慎重に判断する必要があります。

ファングプラスの平均リターンと下落率のリスク

| 項目 | ファングプラス | 比較対象(オルカン) |

|---|---|---|

| 過去10年の平均リターン | 約15%~20% | 約8%~10% |

| 最大下落率 | -30%以上(短期間で急落) | -20%前後(緩やかな下落) |

| 値動きの特徴 | 急上昇・急落が多い | 比較的安定している |

| リスク要因 | テクノロジー企業依存、規制リスク | 広範囲に分散投資、低リスク |

| 長期投資の安定性 | 不確実性が高い | 比較的安定 |

ファングプラスのリスクとリターンの詳細については、以下の記事が参考になります。

10年後のファングプラスは大丈夫?今後の見通し

ファングプラス(FANG+)は、成長を続けるテクノロジー企業を中心に構成されています。しかし、10年後も現在と同じように成長し続けるとは限りません。ここでは、今後の見通しについて考えていきます。

1. 現在の成長企業が10年後も強いとは限らない

ファングプラスの銘柄には、Google(Alphabet)やApple、Amazonといった巨大企業が含まれています。これらの企業は現在、世界をリードする存在ですが、10年後には市場の環境が変化し、競争力が落ちている可能性もあります。例えば、過去には一世を風靡した企業が衰退した例も少なくありません。

2. テクノロジー業界は変化が激しい

テクノロジー業界は、他の業界と比べても変化が速いのが特徴です。新しい技術やサービスが登場すると、現在のリーディングカンパニーが市場での優位性を失う可能性があります。例えば、AIや量子コンピュータ、新しい通信技術が普及すれば、現在の企業がその変化に対応できなければ苦境に立たされるかもしれません。

3. 銘柄入れ替えの影響

ファングプラスは、時代に合わせて構成銘柄が入れ替わる可能性があります。新しい有望な企業が追加されることで指数の成長が続くかもしれませんが、現在の銘柄が入れ替えられた場合、投資家にとっては不確実な要素が増えることになります。そのため、10年後も安心して投資できるかどうかは、定期的なチェックが必要です。

4. 今後の市場環境の影響

今後、金利の上昇や規制の強化が進むと、テクノロジー企業の成長が鈍化する可能性があります。特に、独占禁止法やデータ規制などが厳しくなれば、ファングプラスの銘柄にとって大きな影響を与えるでしょう。

10年後のファングプラスは大丈夫?今後の見通し

| シナリオ | 内容 | 主な要因 | 影響 |

|---|---|---|---|

| 成長維持 | 現在のテクノロジー企業が引き続き成長し、株価が上昇 | AI・クラウド・メタバース・EVなどの分野の拡大 | 投資リターンが高く、資産価値が増加 |

| 成長鈍化 | 企業の成長スピードが低下し、株価の上昇ペースが遅くなる | 市場の成熟、新興企業の台頭、規制強化 | リターンは得られるが、過去ほどの高成長は期待できない |

| 下落リスク | 市場の変化により、テクノロジー企業の価値が大幅に低下 | 規制強化、金利上昇、競争激化、景気後退 | 株価が急落し、大きな損失を被る可能性がある |

結論

10年後のファングプラスが「大丈夫かどうか」は、確実な答えを出すのが難しいのが現状です。

現在の成長を維持できる可能性もありますが、市場環境や技術の変化によっては、成長が鈍化するリスクもあります。そのため、定期的に銘柄の状況をチェックし、慎重に判断することが重要です。

ファングプラスの将来性と投資リスクについての詳細は、以下の記事をご参照ください。

20年後のファングプラスは安定する?長期投資の注意点

ファングプラスは、短期間で大きなリターンを狙える魅力的な指数ですが、20年後も安定しているとは言い切れません。長期投資を考える上での注意点を整理していきます。

1. 20年後には市場の中心が変わる可能性

過去を振り返ると、20年前に市場をリードしていた企業の多くが、現在では影響力を失っています。例えば、2000年代にはITバブルを牽引した企業がありましたが、今では多くが衰退しています。同じように、現在のファングプラスの企業も、20年後に市場を支配しているとは限りません。

2. 長期投資には分散が重要

ファングプラスは10社の銘柄に集中投資しているため、1つの企業が衰退すると指数全体に大きな影響を及ぼします。一方で、全世界に分散投資できる「オルカン(オール・カントリー)」などの投資信託であれば、1つの企業が衰退しても影響は限定的です。長期投資を考える場合は、分散の重要性を理解しておく必要があります。

3. ほったらかし投資には向かない

長期投資の魅力の一つは、頻繁に売買せずに「ほったらかし」で資産を増やせる点です。しかし、ファングプラスは成長企業に投資する指数のため、定期的に市場の動向をチェックし、状況によっては売却やポートフォリオの見直しを行う必要があります。そのため、完全な「ほったらかし投資」を希望する人には向いていないでしょう。

4. 20年後に平均リターンが維持できるか不透明

過去のデータでは、ファングプラスは高いリターンを記録しています。しかし、これが今後20年間も続くとは限りません。特に、今後の経済状況や規制の影響によっては、リターンが大きく低下する可能性もあります。過去の実績だけを見て安心するのではなく、将来的なリスクも考慮することが大切です。

20年後のファングプラスは安定する?長期投資の注意点

| 項目 | ファングプラス(FANG+) | オルカン(オール・カントリー) |

|---|---|---|

| 分散性 | 10銘柄のみで集中投資 | 全世界の数千銘柄に分散投資 |

| 成長性 | テクノロジー企業中心で高成長が期待できる | 世界全体の成長を取り込むため安定成長 |

| リスク | 特定セクターに依存し、市場変動が激しい | 分散が効いており、リスクが低め |

| 長期安定性 | 20年後に現在の銘柄が存続しているか不透明 | 経済成長に合わせて自然に入れ替わり、安定 |

| 下落耐性 | 景気後退や金利上昇時に大きく下落しやすい | 下落時でも幅広い銘柄分散で影響を抑えられる |

| 運用のしやすさ | 定期的な銘柄チェックが必要 | ほったらかし運用が可能 |

結論

ファングプラスは、短期的には大きな利益を狙える指数ですが、20年後も安定しているとは限りません。

市場の変化や企業の成長鈍化、規制の影響など、さまざまなリスクがあるため、長期投資をする際には「分散投資」や「定期的な見直し」が欠かせません。

将来的にリスクを避けながら運用したい場合は、より広範囲に分散された投資先を検討するのも一つの方法です。

銘柄入れ替えが投資リスクに与える影響

ファングプラス(FANG+)は、時代の変化に応じて構成銘柄が入れ替わる可能性があります。一見すると、成長が見込める企業を選び直すことで指数のパフォーマンスが維持されるように思えますが、実際にはリスクも存在します。ここでは、その影響について解説します。

1. 新しい銘柄が成功するとは限らない

ファングプラスは、成長性の高い企業を中心に構成されています。しかし、新たに追加される銘柄が必ずしも成功するとは限りません。例えば、過去に急成長した企業でも、競争環境の変化や技術革新の影響で業績が悪化することがあります。銘柄が入れ替わるたびに、その企業が今後も成長し続けるかどうかを慎重に見極める必要があります。

2. 投資戦略の一貫性が損なわれる可能性

銘柄の入れ替えによって、ファングプラスの特徴が変わる可能性もあります。例えば、現在の構成銘柄は主にアメリカのテクノロジー企業ですが、今後は他国の企業が増えるかもしれません。また、業種のバランスが変わることで、これまでのパフォーマンスとは異なる動きをすることも考えられます。投資家は、自分の投資方針と指数の変化が合っているかを定期的に確認することが重要です。

3. 既存銘柄の除外による影響

銘柄が入れ替わる際、既存の企業が指数から除外されることもあります。除外された企業の株価が上昇を続けた場合、指数全体の成績に悪影響を与えることになります。逆に、除外された企業が衰退することでリスクが減る場合もありますが、長期的な成長を期待していた投資家にとっては想定外の変化となるかもしれません。

銘柄入れ替えが投資リスクに与える影響

| 入れ替え年 | 除外された銘柄 | 追加された銘柄 | リターンへの影響 | 主なリスク要因 |

|---|---|---|---|---|

| 2018年 | Netflix | Netflixの成長により指数のリターン向上 | 特定企業の成長性に依存 | |

| 2020年 | Yahoo(Verizon傘下) | Tesla | Teslaの急成長により大幅なリターン増 | ボラティリティ(価格変動)の上昇 |

| 2022年 | Alibaba | Nvidia | 半導体需要の増加でリターンが安定 | 特定セクター依存の強化 |

| 今後の予想 | Meta(成長鈍化の可能性) | AI関連企業の追加 | AI技術の成長が指数全体の影響を左右 | 新興企業のリスクと競争激化 |

結論

銘柄入れ替えは、指数の成長を維持するために必要な仕組みですが、投資リスクを高める要因にもなり得ます。

新しい銘柄が必ず成功するわけではなく、投資戦略の一貫性が変わる可能性もあるため、定期的に構成銘柄の動向をチェックすることが重要です。

ファングプラスに投資する際は、このようなリスクを理解しながら運用を考えましょう。

ファングプラスの銘柄入れ替えと投資リスクの関係については、以下の記事をご参照ください。

ファングプラスのデメリットと他の投資先との比較

- オルカンと比較!ファングプラスの弱点とは?

- ほったらかし投資は可能?月5000円での運用リスク

- ファングプラスのデメリットは今後どう変わる?

- ファングプラスの下落率は大きい?リスク管理のポイント

- ファングプラスは本当に大丈夫?投資判断のポイント

オルカンと比較!ファングプラスの弱点とは?

ファングプラス(FANG+)は、成長企業を中心に構成された指数ですが、全世界に分散投資できる「オルカン(オール・カントリー)」と比べると、いくつかの弱点があります。ここでは、両者を比較しながら、ファングプラスのリスクについて解説します。

1. 分散性の違い

オルカンは、全世界の株式に幅広く投資できるのが特徴です。一方、ファングプラスはわずか10銘柄に集中投資しているため、1社の影響が大きくなりがちです。例えば、1つの企業の業績が悪化した場合、指数全体の下落につながるリスクが高くなります。

2. 景気変動の影響を受けやすい

ファングプラスの銘柄は、主にテクノロジー企業で構成されています。この業界は成長が期待される一方で、景気後退時の影響を強く受ける傾向があります。特に、金利上昇や規制強化が進むと、テクノロジー企業の株価は大きく下落する可能性があります。オルカンは業種が分散されているため、特定のセクターの影響を受けにくく、安定した運用がしやすいといえます。

3. 長期投資向けかどうか

長期投資を考える場合、安定した成長が見込めるかどうかが重要です。オルカンは世界経済全体の成長を取り込む仕組みになっており、長期的に安定したリターンを期待できます。一方で、ファングプラスは特定の企業に依存しているため、長期的に安定した成長を続けられるかは不透明です。

4. 下落率の違い

ファングプラスは、過去に高いリターンを記録していますが、その分、下落時のリスクも大きい指数です。例えば、2022年にはテクノロジー株の下落が相次ぎ、ファングプラスのパフォーマンスも大きく下がりました。オルカンは地域や業種が分散されているため、急激な下落を抑えやすい特徴があります。

オルカンと比較!ファングプラスの弱点とは?

| 比較項目 | ファングプラス | オルカン |

|---|---|---|

| 投資対象 | 米国の主要ハイテク企業10社 | 全世界の約3000銘柄 |

| 分散性 | 低い(10銘柄のみ) | 高い(全世界に分散) |

| リスク | 特定企業・セクター依存度が高い | 幅広い業種に投資しリスク分散 |

| 下落耐性 | 低い(ハイテク株の影響を強く受ける) | 高い(世界全体の成長に連動) |

| 成長期待 | 大きな成長の可能性あり | 世界経済の成長に連動 |

| 安定性 | 低い(価格変動が激しい) | 高い(長期的に安定) |

| 長期投資向け | 不向き(値動きが大きい) | 向いている(安定したリターン) |

| 銘柄入れ替え | 少ない(構成銘柄が固定されやすい) | 時代に合わせた銘柄変更あり |

| 手軽さ | 相場の変動を頻繁にチェックが必要 | ほったらかし投資が可能 |

結論

ファングプラスは短期間で大きな利益を狙える可能性がある一方で、分散性の低さや景気変動の影響を受けやすいという弱点があります。

特に、長期投資を考えている場合は、オルカンのように幅広い銘柄に投資する選択肢も検討すべきでしょう。

自分の投資スタイルに合わせて、どちらが適しているのかをしっかり判断することが大切です。

ファングプラスと他の指数との比較や弱点については、以下の記事が参考になります。

ほったらかし投資は可能?月5000円での運用リスク

月5000円から投資を始められるのは魅力的ですが、「ほったらかし投資」が本当に可能かどうかは慎重に考える必要があります。特に、ファングプラスのような成長株中心の指数では、リスクを理解したうえで運用することが重要です。ここでは、月5000円の少額投資におけるリスクについて解説します。

1. 相場の変動リスクが大きい

ファングプラスは、ハイテク企業を中心とした10銘柄のみで構成されています。そのため、株価の上下動が激しく、短期間で大きく下落することもあります。少額投資でも、このような相場の影響を受けやすいため、安定した成長を期待するのは難しいかもしれません。

2. 長期投資のメリットを活かせるが、成長が続くとは限らない

月5000円を積み立てていくことで、長期的には複利の効果を期待できます。しかし、ファングプラスの構成銘柄が今後も成長し続けるかどうかは不透明です。特定の企業に依存する指数であるため、業界の変化や規制強化などによって成長が鈍化する可能性もあります。

3. 分散投資がしにくい

月5000円という少額投資では、ポートフォリオの分散が難しくなります。例えば、オルカンのような世界分散型の投資信託であれば、リスクを抑えながら運用できますが、ファングプラスは銘柄数が少なく特定の業界に偏っているため、リスクが集中しやすくなります。

ほったらかし投資は可能?月5000円での運用リスク

| 項目 | ファングプラス | オルカン |

|---|---|---|

| 月5000円の投資期間 | 10年 / 20年 | 10年 / 20年 |

| 想定平均リターン | 約8%(変動大) | 約6%(安定) |

| リスク(価格変動) | 高い(下落率30%以上もあり得る) | 低い(世界分散により安定) |

| 10年後の運用資産(目安) | 約90万円(変動あり) | 約80万円(安定成長) |

| 20年後の運用資産(目安) | 約300万円(リスク大) | 約240万円(安定運用) |

| 銘柄の分散性 | 低い(10銘柄のみ) | 高い(全世界約3000銘柄) |

| 市場変動の影響 | 大きい(ハイテク株依存) | 小さい(分散投資でリスク低減) |

| ほったらかし投資の適性 | 低い(頻繁な市場チェックが必要) | 高い(長期的に安定成長) |

結論

ファングプラスに月5000円ずつ投資し、「ほったらかし」で運用することは可能ですが、相場の変動が大きく、思わぬ下落に直面するリスクもあります。

少額投資だからといって油断せず、定期的に市場の状況を確認しながら、必要に応じて投資先を見直すことが大切です。

ファングプラスのデメリットは今後どう変わる?

ファングプラスには、集中投資や相場の変動が大きいといったデメリットがありますが、今後それらがどのように変化していくのかを予測することも重要です。特に、テクノロジー業界の動向や市場環境の変化によって、リスクが増減する可能性があります。

1. 銘柄の入れ替えによる変化

ファングプラスは特定の企業に依存しているため、今後の銘柄入れ替えが指数の性質を変える可能性があります。例えば、新しい成長企業が追加されれば魅力が増す一方で、現在の主要銘柄が低迷すれば、指数全体のパフォーマンスに悪影響を及ぼすかもしれません。

2. 規制強化のリスク

ハイテク企業は、個人情報保護や独占禁止法などの規制強化による影響を受けやすい分野です。特に、大手テクノロジー企業は各国の政府から厳しい規制を受けることが予想されており、これが今後の成長を抑える要因になる可能性があります。

3. 成長鈍化による影響

過去のファングプラスの高い成長率は、主にテクノロジー企業の急成長によるものでした。しかし、今後は市場の飽和や競争の激化により、これまでのような高成長を維持することが難しくなるかもしれません。特に、AIやクラウド技術の進化によって、新たな競争相手が登場することも考えられます。

4. 世界経済の変化が影響を与える

アメリカの金利動向や景気後退の影響を受けやすいのも、ファングプラスのリスクの一つです。金利が上昇すると、企業の資金調達コストが増え、成長が鈍化しやすくなります。また、新興国の成長が加速すると、アメリカの企業が市場シェアを奪われる可能性もあります。

ファングプラスのデメリットは今後どう変わる?

| デメリットの変化要因 | 影響 | 投資家へのリスク |

|---|---|---|

| 銘柄入れ替え | 新たな成長企業が追加される可能性があるが、既存の強い企業が外れるリスクもある | 企業の入れ替えがパフォーマンスに影響を与え、不安定な成長になる可能性 |

| 規制強化 | 独占禁止法やデータ規制などが強化され、ハイテク企業の成長が抑制される可能性 | 企業の利益減少や株価下落につながるリスク |

| 成長鈍化 | 既存の大手企業が市場を独占することで、成長スピードが遅くなる | リターンが期待よりも低くなり、投資の魅力が減少 |

| 市場環境の変化 | 金利上昇や景気後退が起こると、成長企業の評価が下がる | 株価の大幅下落やリターンの低下が発生する可能性 |

| 競争環境の変化 | 新興企業の台頭や技術革新により、現在の主要銘柄の優位性が低下する | 既存のファングプラス銘柄の成長が止まり、リターンが下がる可能性 |

| 市場の分散性の欠如 | 特定の業種・企業に依存し続けることで、リスクが高まる | リスク管理が難しく、急激な下落に耐えにくいポートフォリオになる |

結論

今後のファングプラスのデメリットは、銘柄の入れ替えや規制強化、成長鈍化などによって変化する可能性があります。

現在のリスクを理解したうえで、今後の市場動向にも注目しながら投資を続けることが重要です。

ファングプラスの下落率は大きい?リスク管理のポイント

ファングプラスは成長企業を中心とした銘柄で構成されていますが、その分、市場の影響を受けやすく、大きな下落を経験することもあります。リスクを最小限に抑えるためには、どのような点に注意すべきかを解説します。

1. 下落率が大きくなる理由

ファングプラスに含まれる企業は、主にハイテク企業や成長株です。これらの企業は景気の影響を受けやすく、特に金融政策や世界経済の変動に敏感です。そのため、好調なときには大きなリターンが期待できますが、不況や金利上昇時には急落することもあります。

例えば、過去にはハイテク株が急成長した後、調整局面で大きく下落したことが何度もありました。特に2022年のような金融引き締めが行われる局面では、成長株の下落率が他の銘柄と比べても大きくなりやすいです。

2. リスク管理の方法

下落率の大きさを考えると、リスク管理が重要になります。具体的には、以下のような方法が有効です。

- 分散投資を行う

ファングプラスだけに集中投資せず、他の資産クラスや地域にも分散することで、リスクを分散できます。例えば、オルカンや債券ETFを組み合わせることで、値動きを安定させることが可能です。 - 定期的にポートフォリオを見直す

ファングプラスの成長性は魅力的ですが、常に市場環境が変化するため、定期的に投資内容を確認し、必要に応じて調整することが大切です。 - 長期目線での運用を考える

短期間の値動きに惑わされず、長期的な視点で投資を続けることが大切です。ファングプラスのような成長株中心の指数は、短期的な下落は避けられませんが、長期的には成長が期待できる可能性があります。

ファングプラスの下落率は大きい?リスク管理のポイント

| 下落局面 | 下落率 | 主な要因 | 回復期間 |

|---|---|---|---|

| 2020年 コロナショック | -30% | パンデミックによる市場の急落 | 約6ヶ月 |

| 2022年 金利引き上げ | -40% | FRBの利上げによる成長株の下落 | 約1年 |

| 2018年 ハイテク株売り | -25% | 米中貿易摩擦とハイテク規制 | 約5ヶ月 |

| 2008年 リーマンショック | -50% | 世界的な金融危機 | 約3年 |

リスク管理のポイント

- 分散投資を行い、ファングプラス以外の資産にも投資する

- 金利政策や市場環境の変化を定期的にチェックする

- 下落局面では冷静に対処し、長期視点での投資を意識する

- 回復期間が長い場合に備え、余剰資金で投資を行う

結論

ファングプラスは、下落率が大きくなるリスクを抱えていますが、分散投資や長期目線の運用によって、そのリスクを抑えることが可能です。市場の変化に柔軟に対応しながら、適切なリスク管理を行うことが重要です。

ファングプラスは本当に大丈夫?投資判断のポイント

ファングプラスは、成長性の高い企業を集めた指数ですが、投資する際には本当に大丈夫なのか慎重に判断する必要があります。ここでは、投資判断をする際の重要なポイントを解説します。

1. 成長性の高さとリスクのバランス

ファングプラスの銘柄は、過去に大きな成長を遂げてきた企業ばかりです。例えば、GAFAM(Google、Apple、Facebook(Meta)、Amazon、Microsoft)などは、世界を代表する企業として確固たる地位を築いています。しかし、これらの企業も永遠に成長を続けられるわけではありません。

近年では、成長鈍化の兆しや、規制強化の影響を受けるリスクも高まっています。例えば、欧州やアメリカでは大手テクノロジー企業への規制が強化されており、これが業績に影響を与える可能性があります。

2. 競争環境の変化

ハイテク業界は変化が激しく、新しい企業が次々と登場します。現在のファングプラス銘柄が10年後、20年後も市場のトップであり続ける保証はありません。例えば、AIや自動運転、メタバースといった分野で新興企業が台頭すると、現在の主要企業の地位が揺らぐことも考えられます。

3. 市場環境の影響

ファングプラスは米国市場の影響を大きく受ける指数です。特に、アメリカの金利政策や景気後退のリスクがあるときは、ファングプラスの値動きも大きくなる可能性があります。2022年のようにFRB(米連邦準備制度)が利上げを進めた際には、ハイテク株が大きく売られる場面もありました。

4. 投資目的に合っているかを考える

ファングプラスは短期の値動きが大きいため、安定した資産形成を目指す人には向かないかもしれません。一方で、リスクを取って高いリターンを狙いたい人にとっては、魅力的な選択肢となる可能性があります。

ファングプラスは本当に大丈夫?投資判断のポイント

| 投資判断の基準 | ファングプラス | オルカン(比較対象) |

|---|---|---|

| リスク耐性 | 価格変動が大きく、下落時の影響も大きい | 世界分散投資により安定 |

| 分散性 | 10銘柄のみで構成、特定業種に偏り | 数千銘柄に分散投資 |

| 長期成長性 | テクノロジー企業の成長次第で変動 | 世界経済全体の成長を取り込める |

| 市場変動への耐性 | 景気後退や金利上昇時に大きく下落しやすい | 幅広い業種が含まれ、景気変動の影響を受けにくい |

| 銘柄入れ替え | 入れ替えは少なく、成長が鈍化した場合の対応が遅れる可能性 | 定期的な銘柄入れ替えでリスク分散 |

| 投資スタイル | 短中期向け、高リスク高リターン志向の投資家向け | 長期安定運用向けの投資家に適する |

投資判断のポイント

- ファングプラスは成長性が高いが、リスクも大きい

- 特定のテクノロジー企業に依存しており、景気変動の影響を受けやすい

- 長期的な安定運用を考えるなら、分散性の高いオルカンも選択肢

- 高リスク高リターンを求めるならファングプラスが適する可能性

結論

ファングプラスは将来の成長が期待できる一方で、規制や競争の激化、経済環境の変化といったリスクも抱えています。投資を判断する際には、自分のリスク許容度や投資目的をしっかり考えたうえで決断することが重要です。

まとめ:ファングプラスのデメリットとは

記事をまとめます。

- ファングプラスは銘柄数が少なく、分散性が低い

- テクノロジー企業に集中しており、市場変化の影響を受けやすい

- 価格変動が激しく、短期間での大幅な下落リスクがある

- 長期投資には向かず、定期的な見直しが必要

- ほったらかし投資には不向きで、積極的な管理が求められる

- 銘柄の入れ替えが少なく、将来の成長が保証されていない

- 米国市場の影響を大きく受け、金利や規制強化に弱い

- 過去のリターンは高いが、今後も維持できるかは不透明

- 下落率が大きく、市場の急変時に大きなダメージを受けやすい

- 他の投資先と比較するとリスクが高く、安定性に欠ける

- オルカンと比べると分散投資のメリットが少ない

- 競争環境の変化により、現在の構成銘柄が成長を続けられる保証がない

- 規制強化の影響を受けやすく、業績に悪影響を及ぼす可能性がある

- 20年後の市場環境が大きく変わり、現行銘柄の地位が維持されるとは限らない

- 少額投資でも相場の影響を受けやすく、損失のリスクが高い

- 投資戦略の一貫性が変わる可能性があり、リスク管理が難しい

- 米国の景気や金融政策次第で大きく上下する特性がある

- 新興企業の台頭によって、現在の構成銘柄が競争力を失う可能性がある

- 短期間で大きなリターンを狙えるが、リスクを伴う

- 投資目的やリスク許容度に合わない場合、損失につながる可能性がある