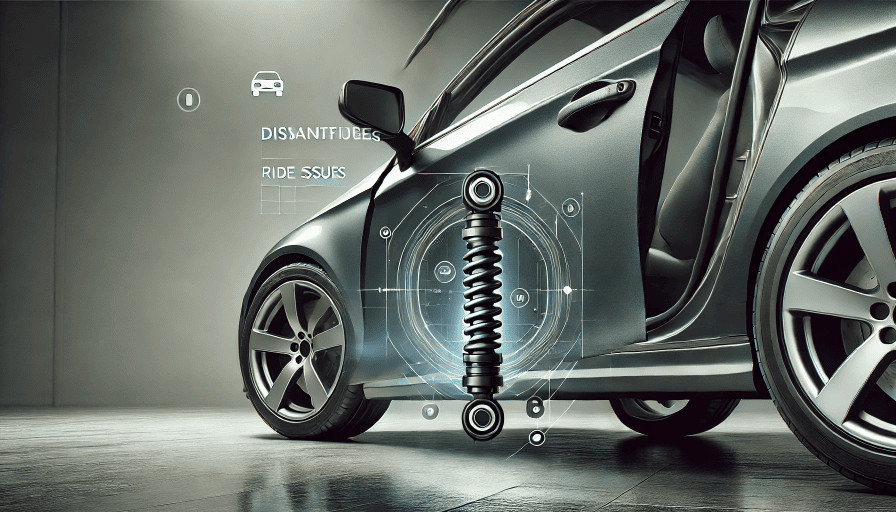

ドアスタビライザーは、車の剛性を高め、ハンドリング性能を向上させるパーツとして注目されている。しかし、実際に装着した人の中には「効果ない」と感じる声もあり、乗り心地が悪化する可能性や、車検への影響を心配する人も少なくない。

特に、アイシンやTRDといったメーカーの違いや、ホンダ・日産・スバルなどの車種ごとの適合性について疑問を持つ人も多いだろう。

また、専用品だけでなく、汎用モデルや自作の方法を検討している人もいるが、それぞれのメリット・デメリットを理解しておくことが重要だ。

スズキやダイハツといった軽自動車ブランドでは特に乗り心地への影響が大きく出ることがあるため、適合表を確認し、最適な製品を選ぶ必要がある。

本記事では、ドアスタビライザーのデメリットを中心に、車種別の影響や、アイシンとTRDの違い、適合表のチェックポイント、さらには自作や汎用品との比較まで詳しく解説する。取り付けを検討している人は、ぜひ参考にしてほしい。

- ドアスタビライザーのデメリットや乗り心地への影響

- 「効果ない」と感じる理由や車種ごとの適合性

- アイシンとTRDの違い、適合表の確認ポイント

- 車検への影響や自作・汎用品のメリット・デメリット

ドアスタビライザーのデメリットとは?効果や乗り心地への影響

- ドアスタビライザーの基本的な役割と仕組み

- 乗り心地への影響は?改善する場合と悪化する場合

- 「効果ない」と感じる理由と考えられる原因

- 車検への影響はある?適合表で確認すべきポイント

- TRDとアイシンの違いは?選び方のポイント

- 自作は可能?汎用品との比較と注意点

ドアスタビライザーの基本的な役割と仕組み

ドアスタビライザーとは、自動車のドアと車体の隙間を埋めることで、ボディの剛性を高めるパーツです。

通常、ドアはヒンジとキャッチ(ロック)部分で固定されていますが、微細な隙間があり、走行中の振動や衝撃によってわずかに動いてしまいます。これが車体の剛性低下や走行時の不安定さにつながることがあります。

ドアスタビライザーを装着すると、ドアと車体の接合部分を強化し、余計な動きを抑えます。結果として、ボディ全体が一体化したような感覚になり、操縦安定性やコーナリング性能の向上が期待できます。

また、メーカーやブランドによって設計が異なり、代表的なものとして「アイシン」や「TRD」などがあります。それぞれ微妙に形状や機能に違いがあるため、車種ごとの適合表を確認しながら選ぶことが重要です。

ただし、すべての車種に同じ効果が出るわけではなく、既に剛性が高い車両では効果が感じにくいこともあります。したがって、車種や目的に応じた選択が必要になります。

乗り心地への影響は?改善する場合と悪化する場合

ドアスタビライザーの装着によって、乗り心地が変化することがあります。具体的には、改善される場合と悪化する場合の両方が考えられます。

まず、改善する場合についてです。

ドアスタビライザーによって車体の剛性が向上すると、路面からの衝撃を車全体で受け止めることができるため、不要な振動が減少し、安定感のある乗り心地になります。

また、ハンドル操作時の反応が良くなり、コーナリング時のふらつきが抑えられることもメリットの一つです。特に、ボディ剛性が低めの軽自動車やコンパクトカーでは、効果を実感しやすい傾向があります。

一方で、悪化する場合もあります。車体が硬くなることで、路面の凹凸をダイレクトに感じやすくなり、乗り心地がゴツゴツした印象になることがあります。

特に、サスペンションが硬めの車両では、ドアスタビライザーによってさらに衝撃が強調されてしまい、快適性が損なわれる可能性があります。

また、もともとボディ剛性が高い車種では、あまり変化を感じられず、コストに見合った効果が得られない場合もあります。

このように、ドアスタビライザーの影響は車種や個人の好みによって異なるため、装着前に自分の求める乗り心地と合うかを考えることが大切です。

「効果ない」と感じる理由と考えられる原因

ドアスタビライザーを取り付けたものの、「効果ない」と感じる人も少なくありません。その理由はいくつか考えられます。

まず、車種による影響です。もともとボディ剛性が高い車では、ドアスタビライザーの効果があまり感じられないことがあります。

特にスポーツカーや高級車のように、最初から車体剛性がしっかりしている場合、取り付けても違いが分かりにくい傾向があります。

次に、運転スタイルの違いも影響します。ドアスタビライザーは、主にコーナリング時の安定性向上や微細な振動の低減を目的としたパーツです。

そのため、街乗りのような低速走行ではあまり変化を感じにくく、高速道路やワインディングロード(曲がりくねった道)を走行する際に違いが出やすいです。日常的にあまりそういった運転をしない場合、「効果がない」と思ってしまうかもしれません。

また、取り付け方法や車体の状態も影響を及ぼします。正しく取り付けられていないと、ドアと車体の密着度が不十分になり、十分な効果を発揮できません。

さらに、車体に歪みや損傷があると、ドアスタビライザーの効果が十分に伝わらないこともあります。

「効果ない」と感じる理由と考えられる原因

| 原因 | 理由 | 対策 |

|---|---|---|

| 車体剛性が高すぎる | もともと剛性が高い車では効果が体感しづらい | 装着する前に適合表で効果が期待できるか確認する |

| 低速走行では変化を感じにくい | 街乗りでは大きな挙動変化がないため違いが分かりにくい | 高速道路やカーブの多い道で試してみる |

| 取り付けが不適切 | 適切に取り付けられていないと効果が半減する | 取り付け方法を見直し、しっかり固定されているか確認する |

| 使用する車種が適合していない | ドア形状やボディ構造によっては効果が出にくい | アイシンやTRDの適合表を確認し、対応製品を選ぶ |

| 期待しすぎている | 劇的な変化を期待しすぎると、効果が小さく感じる | 他の補強パーツと組み合わせて試す |

| 車体に歪みがある | 歪みがあるとドアスタビライザーの効果が出にくい | 車体のコンディションを確認し、必要なら調整する |

このように、「効果ない」と感じる理由はさまざまですが、車種や運転環境、取り付けの正確さを確認することで、改善できる可能性があります。

ドアスタビライザーの効果やデメリット、自作に関する詳細は、こちらの記事をご参照ください。

車検への影響はある?適合表で確認すべきポイント

ドアスタビライザーを取り付けることで、車検に影響が出るのか気になる人も多いでしょう。結論から言うと、基本的にはドアスタビライザーが原因で車検に通らなくなることはほとんどありません。しかし、いくつか注意点があります。

まず、保安基準を満たしているかどうかが重要です。ドアスタビライザーは車の構造に大きな変更を加えるものではないため、基本的に違法とはなりません。

ただし、製品によってはドアの開閉に影響を与え、正常に閉まらない状態になると安全性の問題が発生する可能性があります。こうした場合、車検に通らないこともあるため、適切に取り付けられているか確認が必要です。

次に、適合表をチェックすることが大切です。メーカーごとに「適合表」と呼ばれる対応車種一覧を公開していることが多く、これを確認せずに購入すると、取り付けできない、または十分な効果が得られないといった問題が発生するかもしれません。

特に「アイシン」や「TRD」などの製品では、車種による違いがあるため、適合表を見て自分の車に合ったものを選ぶことが重要です。

また、車検の際には、ドアの開閉がスムーズにできるか、異音が発生していないかなどがチェックされることがあります。もし取り付けた後にドアの閉まりが悪くなった場合は、調整や再取り付けを行いましょう。

車検への影響はある?適合表で確認すべきポイント

車検への影響の有無

| 影響の有無 | 理由 |

|---|---|

| 基本的に影響なし | 構造変更を伴わず、車両の安全基準に適合するため |

| 影響の可能性あり | ドアの開閉がスムーズでなくなると、安全上の問題が発生 |

| 影響の可能性あり | 取り付けが適切でない場合、異音やドアの密閉性が損なわれる |

適合表の確認ポイント

| 確認ポイント | 理由 |

|---|---|

| メーカー・ブランド(TRD、アイシンなど) | メーカーごとに仕様が異なり、適合しない場合がある |

| 対応車種・適合型式 | 車種ごとにドア形状やロック部の構造が異なるため |

| ドアの閉まり具合への影響 | 適合しない製品を使用すると、ドアの閉まりが悪くなる可能性がある |

| 素材・耐久性 | 長期間使用する場合、耐久性のある素材が求められる |

| 車検基準の影響 | 安全基準を満たしているか、ドアの機能に問題がないかを確認 |

このように、ドアスタビライザーが直接車検に影響を与えることは少ないですが、適合表を事前に確認し、正しく取り付けることが重要です。

ドアスタビライザーの適合車種や詳細については、TRD公式サイトの製品情報をご確認ください。

TRDとアイシンの違いは?選び方のポイント

ドアスタビライザーには、主に「TRD(Toyota Racing Development)」と「アイシン(Aisin)」の製品があります。それぞれの違いを理解し、自分の車に合ったものを選ぶことが重要です。

まず、TRDのドアスタビライザーは、トヨタ純正のスポーツブランドが開発した製品です。トヨタ車を中心に設計されており、純正パーツとの相性が良いのが特徴です。

取り付けの精度が高く、装着することで車両の剛性が向上し、コーナリング性能や直進安定性が向上するとされています。特に、スポーツカーや走行性能を重視する人に向いています。

一方、アイシンのドアスタビライザーは、幅広い車種に対応しているのが特徴です。アイシンはトヨタ系の部品メーカーですが、他メーカーの車にも適合するように作られています。

そのため、トヨタ以外の車に装着したい場合や、汎用性の高い製品を探している場合に適しています。価格も比較的手頃なものが多く、コストパフォーマンスを重視する人にも向いています。

選び方のポイントとしては、まず自分の車がどちらの製品に適合しているかを確認することが大切です。特に、TRD製品はトヨタ・レクサス車向けのものが多いため、他メーカーの車に取り付ける場合はアイシンの製品が選択肢に入るでしょう。

また、走行性能をより重視するならTRD、幅広い車種に対応した手頃な製品を求めるならアイシン、といった基準で選ぶのもおすすめです。

TRDとアイシンの違いは?選び方のポイント

TRDとアイシンの比較表

| 項目 | TRD | アイシン |

|---|---|---|

| メーカー | トヨタ(Toyota Racing Development) | アイシン精機(Aisin) |

| 対応車種 | 主にトヨタ・レクサス車 | 幅広いメーカーの車種に対応 |

| 特徴 | スポーツ走行向けに剛性を強化 | 乗り心地と剛性のバランスを考慮 |

| 装着効果 | ハンドリング向上・コーナリング安定 | 乗り心地の向上・振動低減 |

| 価格 | やや高め(高品質・純正仕様) | 比較的手頃な価格 |

| 適合表の確認 | トヨタ車専用モデルが多い | 多くの車種に適合する汎用性あり |

| おすすめの用途 | スポーツカー・走行性能を重視する人 | 街乗り・快適な乗り心地を求める人 |

選び方のポイント

TRDはトヨタ純正でスポーツ性能を重視する車向け、アイシンは幅広い車種に対応し、乗り心地を重視したい人におすすめ。

購入前に適合表をチェックし、自分の車と走行スタイルに合うものを選ぼう。

このように、TRDとアイシンのドアスタビライザーにはそれぞれの特徴があるため、用途や車種に合わせて選ぶことが大切です。

TRDのドアスタビライザーの詳細については、TRD公式サイトをご参照ください。

アイシン製ドアスタビライザーの詳細は、アイシン公式サイトをご覧ください。

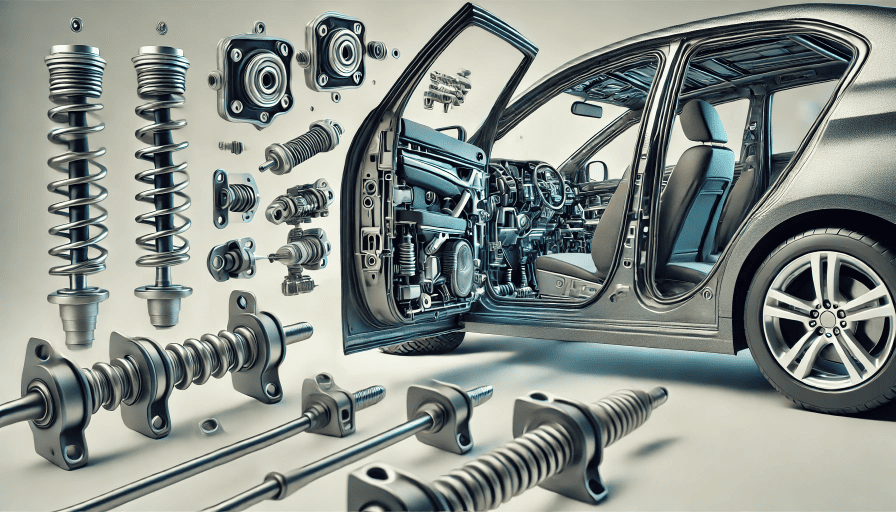

自作は可能?汎用品との比較と注意点

ドアスタビライザーは市販品だけでなく、自作することも可能です。しかし、効果や安全性を考えると、慎重に検討する必要があります。

まず、自作する方法としては、厚みのあるゴムや樹脂パーツを用意し、ドアと車体の間に適切なサイズで挟み込む方法があります。また、一部のユーザーは金属製のスペーサーを加工して使用することもあります。しかし、これらの方法は専門的な知識や加工技術が必要となるため、初心者には難しい場合があります。

一方で、汎用品のドアスタビライザーは、市販の製品として販売されており、多くの車種に対応しています。メーカー製のものは、耐久性やフィッティング精度が考慮されているため、安心して使用できます。また、取り付けも簡単で、特別な工具が不要な場合がほとんどです。

自作の注意点としては、まず安全性の問題があります。ドアスタビライザーは車の剛性を高めるためのパーツですが、間違った素材や形状で作ると、ドアの閉まりが悪くなったり、異音が発生することがあります。最悪の場合、ドアがしっかり閉まらず、走行中に開いてしまう危険性もあります。

また、耐久性の面でも市販品に劣ることが多く、長期間使用すると変形や劣化によって効果が低下する可能性があります。そのため、自作を考える場合は、慎重に材料を選び、正しく取り付けることが必要です。

このように、自作も可能ではありますが、手間や安全性を考えると、汎用品の方が安心して使用できるでしょう。

ドアスタビライザーのデメリットとメーカー別の特徴

- ホンダ車に装着する際の注意点

- 日産車に適用する場合のメリット・デメリット

- スバル車への影響は?適合や効果を検証

- スズキ・ダイハツ車での使用例と適合性

- 汎用品のメリット・デメリットと注意点

ホンダ車に装着する際の注意点

ホンダ車にドアスタビライザーを装着する際は、適合する製品を選ぶことが重要です。トヨタ系の純正部品として開発されたものが多いため、そのままでは取り付けができない場合があります。

まず、適合性の確認が必要です。ドアスタビライザーにはメーカーごとの専用品や汎用品がありますが、ホンダ車の場合、トヨタ系の「TRD」や「アイシン」の製品がそのまま適合しないことが多いです。

そのため、事前に適合表を確認し、ホンダ車に取り付け可能なモデルを選ぶようにしましょう。特に、ドアの形状やフレームの構造によっては加工が必要になることがあります。

次に、装着後のドアの閉まり具合をチェックすることが大切です。ドアスタビライザーはドアとボディの隙間を埋めるパーツのため、適切に取り付けないとドアの開閉がスムーズにできなくなる可能性があります。

ドアを閉めた際に強い抵抗を感じる場合や、異音が発生する場合は調整が必要です。

また、乗り心地や操作性の変化に注意しましょう。ホンダ車は元々ボディ剛性が高めに設計されている車種が多いため、ドアスタビライザーを装着することで、予想以上に乗り心地が硬く感じられることがあります。

特に、軽量コンパクトカーやミニバンでは、段差を越えた際の衝撃がダイレクトに伝わる可能性があるため、装着前にレビューや体験談を確認するのもおすすめです。

最後に、車検への影響についても注意が必要です。基本的にドアスタビライザーは車検に影響しないパーツですが、取り付けの際にドアのロック部分を加工した場合、車検時に問題になる可能性もあります。

そのため、DIYで装着する場合は純正の状態を損なわないよう慎重に作業することが大切です。

ホンダ車に装着する際の注意点

ホンダ車の適合性と装着時の注意点

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 適合しやすい車種 | フィット、シビック、ヴェゼル、S660 など |

| 適合しにくい車種 | オデッセイ、ステップワゴン、フリード(ドア構造の違いによる) |

| 装着時の主な注意点 | ドアロックの形状を確認し、適合表を事前にチェックする |

| 取り付け後の影響 | ドアの閉まりが固くなる場合があるため、調整が必要 |

| 乗り心地の変化 | 剛性向上による安定感アップ、ただし硬さが増す可能性あり |

| 車検への影響 | 基本的に影響なし。ただし、ドアの開閉に支障が出ると不合格の可能性あり |

装着前のポイント

ホンダ車は車種ごとにドアの構造が異なるため、適合表を確認し、無理な装着を避けることが重要。

取り付け後はドアの開閉具合をチェックし、必要に応じて調整することが推奨される。

このように、ホンダ車にドアスタビライザーを取り付ける際は、適合性の確認、装着後の調整、乗り心地の変化、車検への影響といったポイントを押さえておくと安心です。

トヨタ車以外へのドアスタビライザーの取付事例については、こちらの記事をご覧ください。

日産車に適用する場合のメリット・デメリット

日産車にドアスタビライザーを装着することで、いくつかのメリットが得られますが、同時にデメリットもあるため、事前に確認しておくことが大切です。

まず、メリットについて見ていきましょう。

日産車は車種によっては剛性がやや柔らかめに設計されているものもあり、ドアスタビライザーを装着することでボディの剛性が向上します。

その結果、走行時の安定感が増し、特に高速道路やワインディングロードでのふらつきが軽減されることが期待できます。特に、スポーツ志向のある「NISMO」モデルや、ミドルクラスのセダン・SUVでは効果を感じやすいでしょう。

また、ステアリングの応答性が向上することもメリットの一つです。ドアスタビライザーを装着すると、車両全体のねじれが減少し、ステアリングの動きに対する車の反応がシャープになります。

そのため、コーナリング時の安定感が増し、ドライビングの楽しさが向上します。

一方で、デメリットもあります。

まず、乗り心地が硬くなる可能性がある点に注意が必要です。

日産の一部車種はもともと乗り心地を重視したセッティングになっているため、ドアスタビライザーを装着すると、段差や凹凸のある道路での衝撃がダイレクトに伝わりやすくなることがあります。

特に、コンパクトカーや軽自動車では、その影響を感じやすいかもしれません。

また、適合する製品が限られる点もデメリットの一つです。日産車専用のドアスタビライザーは少なく、多くは汎用品や他メーカー用のものを流用する形になります。

そのため、適合しない製品を購入すると、取り付けに加工が必要になったり、正しく機能しなかったりする可能性があります。購入前に適合表をしっかり確認し、信頼できるメーカーの製品を選ぶことが大切です。

最後に、価格とコストパフォーマンスについても考慮が必要です。ドアスタビライザーの価格は決して安くはなく、数千円から1万円以上するものもあります。

走行性能の向上を求める場合には良い選択肢ですが、日常的な街乗りメインの方にとっては、コストに見合った効果を実感しにくいかもしれません。

日産車に適用する場合のメリット・デメリット

日産車でのドアスタビライザー装着の影響

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 剛性が向上し、高速走行やコーナリング時の安定感が増す | 乗り心地が硬くなり、段差の衝撃を感じやすくなる |

| ステアリングの応答性が向上し、ハンドリングがスムーズになる | 適合する製品が少なく、装着には加工が必要な場合がある |

| スポーツモデル(NISMOなど)では、より走行性能を向上させる効果が期待できる | コンフォート志向の車種では、快適性が損なわれる可能性がある |

| ボディの歪みを軽減し、経年劣化によるきしみ音を抑えられる | 価格が比較的高く、コストパフォーマンスを考慮する必要がある |

| カスタムの一環として、スポーツ志向のドライバーに適している | 街乗り中心のユーザーにとっては効果を実感しにくい場合がある |

装着前に確認すべきポイント

日産車は車種によって剛性設計が異なるため、適合表を確認し、目的に応じた選択をすることが重要。

特に、NISMOモデルやスポーツタイプの車両では効果を実感しやすいが、コンフォートモデルでは乗り心地が変化する可能性がある。

このように、日産車にドアスタビライザーを装着することで、走行安定性やステアリングの応答性が向上するメリットがある一方で、乗り心地の変化や適合の問題などのデメリットもあります。購入を検討する際は、自分の車種との相性や走行スタイルを考慮して選ぶことが大切です。

日産車へのドアスタビライザー取り付け事例については、こちらのユーザーレビューをご参照ください。

スバル車への影響は?適合や効果を検証

スバル車にドアスタビライザーを装着すると、車両の剛性やハンドリングにどのような影響があるのか気になる人も多いでしょう。スバルはもともとボディ剛性が高く、シンメトリカルAWDなどの独自技術を採用しているため、ドアスタビライザーの効果が他のメーカーと異なる可能性があります。

まず、適合性についてですが、スバル車専用のドアスタビライザーはほとんど販売されていません。そのため、トヨタ系の「TRD」や「アイシン」の製品を流用するケースが一般的です。

ただし、車種によっては取り付け部分の形状が異なるため、装着前に適合表をしっかり確認する必要があります。特に、ドアのロック部の構造が特殊なモデルでは、無加工での装着が難しい場合があります。

次に、ドアスタビライザーの効果についてですが、スバル車に装着すると、車体剛性がさらに向上し、カーブや高速走行時の安定感が増す可能性があります。

もともと剛性の高いシャシーを持つスバル車でも、ボディのわずかな歪みが軽減されることで、ステアリングレスポンスが向上することが期待できます。特に、「WRX STI」や「BRZ」のようなスポーツモデルでは、その効果を実感しやすいでしょう。

しかし、一方で乗り心地への影響も考慮すべきポイントです。スバル車の多くは、路面からの情報をしっかり伝えるセッティングになっているため、ドアスタビライザーを装着すると硬さを感じやすくなる可能性があります。

特に、コンフォート性を重視した「レガシィ」や「フォレスター」などのSUVでは、路面の凹凸を拾いやすくなり、乗り心地が悪化することも考えられます。

総合的に見ると、スバル車にドアスタビライザーを装着することで、ハンドリング性能や剛性感の向上が期待できますが、乗り心地の変化や適合の問題にも注意が必要です。購入前には、自分の車種との相性や使用目的をよく考えて選ぶことをおすすめします。

スバル車への影響と適合性

スバル車における適合性と効果

| 適合しやすい車種 | 効果の出やすい車種 | 注意点 |

|---|---|---|

| WRX STI | WRX STI | もともと剛性が高いため、大きな変化は感じにくい |

| BRZ | BRZ | ハンドリング向上が期待できるが、乗り心地が硬くなる可能性 |

| フォレスター | レヴォーグ | SUVモデルでは路面の凹凸を拾いやすくなる可能性あり |

| レヴォーグ | インプレッサスポーツ | 軽量車は剛性向上の影響を受けやすい |

| インプレッサスポーツ | フォレスター | 長距離走行時の疲労軽減効果が期待できる |

スバル車にドアスタビライザーを装着する際のポイント

スバル車はもともと剛性が高いため、装着による変化が少ないことがある。

スポーツモデルではハンドリング向上の恩恵を受けやすいが、SUV系では乗り心地の悪化に注意。

適合表を必ず確認し、スバル車に適した製品を選択することが重要。

スズキ・ダイハツ車での使用例と適合性

スズキやダイハツの車にドアスタビライザーを装着する際、適合性や具体的な効果が気になるところです。これらのメーカーの車は軽量コンパクトなモデルが多く、剛性強化のメリットが大きい一方で、乗り心地の変化にも注意が必要です。

まず、適合性についてですが、スズキやダイハツはトヨタとは異なる設計思想を持つため、「TRD」や「アイシン」のドアスタビライザーがそのまま装着できるとは限りません。

特に、軽自動車や小型車ではドアの構造が異なるため、加工が必要になるケースもあります。適合表をしっかり確認し、汎用品を選ぶ場合も取り付け可能かをチェックすることが大切です。

次に、スズキ・ダイハツ車での使用例を見ていきましょう。スズキの「スイフトスポーツ」や「ジムニー」、ダイハツの「コペン」など、走行性能を重視する車種では、ドアスタビライザーによる剛性強化のメリットが大きいとされています。

実際に装着したユーザーのレビューでは、「コーナリング時の安定感が増した」「車体のきしみ音が減った」といった声もあり、一定の効果が期待できることがわかります。

しかし、すべての車種でメリットばかりとは限りません。特に、スズキの「ワゴンR」やダイハツの「タント」など、乗り心地を重視したモデルでは、ドアスタビライザーを装着すると硬さが増し、路面の振動が伝わりやすくなることがあります。

また、軽自動車のようにボディが軽い車では、剛性が上がりすぎることで走行時のバランスが変わり、乗り心地に違和感を覚える場合もあります。

スズキ・ダイハツ車での使用例と適合性

スズキ・ダイハツ車における適合性と特徴

| メーカー | 適合しやすい車種 | 特徴・効果 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| スズキ | スイフトスポーツ | ハンドリング向上、コーナリングの安定性が増す | 剛性が高まることで乗り心地が硬く感じる場合あり |

| スズキ | ジムニー | オフロード走行時の剛性強化が期待できる | 軽量ボディのため、過度な剛性強化はバランスに影響 |

| スズキ | ワゴンR | 車体のきしみ音が減少する可能性 | 軽量車のため、乗り心地の変化に注意 |

| ダイハツ | コペン | スポーツ走行時のボディ剛性向上が期待できる | もともと剛性が高いため、大きな変化を感じにくい |

| ダイハツ | タント | フレーム剛性の強化によるふらつき低減 | 段差の衝撃が伝わりやすくなる可能性 |

スズキ・ダイハツ車にドアスタビライザーを装着する際のポイント

軽量ボディの車種が多いため、剛性強化の影響を受けやすい。

スポーツモデルではハンドリング向上のメリットが大きいが、乗り心地の変化に注意。

適合表を確認し、スズキ・ダイハツ車に対応した製品を選択することが重要。

このように、スズキ・ダイハツ車でもドアスタビライザーの装着は可能ですが、車種によって適合性や効果が異なります。特に、軽自動車やコンパクトカーでは、剛性強化のメリットと乗り心地の変化を慎重に考慮し、装着を検討することが重要です。

汎用品のメリット・デメリットと注意点

ドアスタビライザーには、車種専用のものと汎用品があります。専用品はメーカーが特定の車種に合わせて設計しているため、確実にフィットしますが、価格が高めです。

一方、汎用品はさまざまな車に取り付けできるのが魅力ですが、いくつかの注意点もあります。ここでは、汎用品のメリット・デメリットと装着時のポイントを解説します。

汎用品のメリット・デメリットと注意点

| メリット | デメリット | 注意点 |

|---|---|---|

| 価格が安く、コストを抑えられる | 車種によってはフィット感が悪い | 購入前に適合表をしっかり確認する |

| 幅広い車種に対応しており選択肢が多い | 期待した効果が得られない場合がある | 装着後のフィッティングを必ずチェックする |

| メーカー専用品よりも手軽に試せる | 取り付けに微調整が必要なことがある | 装着の際にドアの閉まり具合を確認する |

| 中古車やカスタム車にも対応しやすい | 安価な製品は耐久性が低いことがある | 信頼できるメーカーの製品を選ぶ |

| デザインや素材のバリエーションが豊富 | 取り付けミスで異音やドアの不具合が起こる | 装着後に異音や違和感がないか確認する |

汎用品を選ぶ際のポイント

汎用品は車種を問わず使えるが、適合性や耐久性に差があるため注意が必要。

購入前に適合表を確認し、口コミやレビューを参考に信頼できるメーカーの製品を選ぶ。

取り付け後にドアの閉まり具合や異音の有無をチェックし、不具合があれば調整する。

汎用品のメリット

- 価格が安い

車種専用品と比べると、汎用品のほうが手頃な価格で購入できます。メーカー純正品やブランド品に比べ、コストを抑えられるため、気軽に試しやすいのがメリットです。 - 幅広い車種に対応

汎用品は、特定の車種に依存しないため、さまざまなメーカー・モデルに装着できます。中古車やカスタムカーなど、適合情報が少ない車でも使える場合が多いです。 - 選択肢が多い

メーカー専用品と比べて種類が豊富で、デザインや素材、形状などもさまざまです。自分の好みに合わせて選べる点も利点と言えるでしょう。

汎用品のデメリット

- フィット感にバラつきがある

すべての車に完璧に合うわけではありません。ドアの形状によっては、取り付けに加工が必要になることもあります。しっかり固定できないと、逆にガタつきや異音の原因になることもあるため、慎重に選ぶ必要があります。 - 効果が車種によって異なる

専用品はその車に最適な設計がされているため、効果がしっかり出やすいですが、汎用品は車ごとの相性に左右されます。期待したほど剛性が向上しない、または逆に乗り心地が悪くなるケースも考えられます。 - 耐久性に差がある

純正品や有名メーカー品と比べると、品質が一定ではないことがあります。特に安価な製品は、素材の強度が低かったり、経年劣化しやすい可能性もあるため、耐久性を考慮することが大切です。

汎用品を選ぶ際の注意点

- 適合情報をよく確認する

「汎用品」として販売されていても、すべての車に合うとは限りません。ドアロック部分の形状が違うと取り付けできないこともあるため、購入前にしっかり適合表や口コミをチェックしましょう。 - 調整が必要な場合もある

取り付けに微調整が必要になることがあります。特に、厚みのあるタイプはドアの閉まり具合が変わるため、無理に装着するとドアに負担がかかることもあります。 - 信頼できるメーカーや口コミを参考にする

ネット通販などでさまざまな製品が販売されていますが、中には品質にばらつきがあるものも存在します。口コミや評価をしっかり確認し、信頼できるメーカーの製品を選ぶことが大切です。

汎用ドアスタビライザーの自作方法やその効果、デメリットについては、こちらのレビューをご参照ください。

まとめ:ドアスタビライザーのデメリットとは

記事をまとめます。

- ドアスタビライザーは車体の剛性を向上させるパーツ

- 乗り心地が悪化する可能性がある

- ボディ剛性が高い車では効果を感じにくい

- 適合しない車種に取り付けるとトラブルの原因になる

- 取り付け方法が不適切だと効果が出ない

- ドアの閉まりが固くなることがある

- 車検には基本的に影響しないが、取り付け不備には注意が必要

- 高速走行時の安定感は増すが、低速では変化を感じにくい

- TRDとアイシンの製品で特徴や適合が異なる

- 自作は可能だが、安全性や耐久性に課題がある

- 汎用品は価格が安いがフィット感にバラつきがある

- スポーツカー向けのパーツであり、一般車には向かない場合がある

- 乗り心地の変化は個人の好みに左右される

- 軽自動車やコンパクトカーでは効果が大きい傾向がある

- スバル車はもともと剛性が高く、違いを感じにくいことがある

- 日産車では走行安定性が増すが、乗り心地が硬くなる可能性がある

- ホンダ車に取り付ける場合は適合表の確認が必須

- ダイハツ・スズキ車では乗り心地が大きく変わることがある

- 取り付け後の調整が必要な場合がある

- 価格が高く、コストパフォーマンスを考慮する必要がある