ヘビゲームの“最高記録”に興味があるあなたへ――。このページでは、シンプルながら奥深い「ヘビゲーム」の世界に迫ります。

今、自分のスコアが日本一レベルなのか気になっていたり、他のプレイヤーがどこまで到達しているのかを知りたいと感じていませんか?

この記事では、Google版ヘビゲームにおける理論値「256点」や、その限界スコアの背景、拡張モードでの記録情報まで徹底解説。

さらに、「どうすればクリアできるのか?」という基本的なクリア方法から、上達に欠かせない操作テクニック、高得点を狙うためのコツまで丁寧に紹介しています。

また、蛇が伸びるゲーム特有の難しさを乗り越える立ち回り方や、「チート」や「MOD」を使ったプレイの是非についても、ユーザーのリアルな視点で考察。

記録を追うだけでなく、自分の限界に挑戦したい方にも役立つ情報が満載です。

スコアに挑むすべての人に向けて、ここから“完全制覇”への第一歩を踏み出しましょう。

- Googleヘビゲームの最高記録とその理論的な限界値

- 日本一・世界一のスコア達成者と記録の違い

- 高得点を狙うための操作テクニックとクリア方法

- チートやMODの扱いとSNSでの記録共有文化

ヘビゲームの最高記録を徹底解説

- ヘビゲームの世界記録とその保持者(Google版)

- 元祖ヘビゲームの世界記録とその違い

- 過去のギネス記録と最新の動向

- 記録の限界はあるのか?理論値に迫る

- ランキングに入るための目安スコア

ヘビゲームの世界記録とその保持者(Google版)

Googleのヘビゲームには、最大スコア「256点」という明確な記録が存在します。これは、ゲームの盤面(16×16マス)をヘビの体で完全に埋め尽くした状態であり、それ以上スコアを伸ばすことは構造上不可能です。

つまり、256点こそがGoogle版における理論上の最高記録=完全制覇なのです。

この記録は、YouTubeなどで実際に達成したプレイ動画も投稿されており、誰でもその様子を確認することができます。多くの人が「意外といけそう」と思って挑戦しますが、やってみるとこれがなかなか難しい。

ヘビが長くなればなるほど、次のリンゴを食べるルートが限定され、ひとつのミスが命取りになります。

ただし、このGoogleヘビゲームにはオンラインランキング機能が存在しません。そのため、「世界一」や「日本一」を名乗るには動画投稿やスクリーンショットなど、第三者が確認できる証拠が求められます。

Googleのヘビゲームで理論上の最高スコアである256点を達成したプレイ動画です。

なお、Google版には複数のモードがあり、盤面サイズが大きいバージョン(24×21マス)では、最大スコアが「504点」にもなります。より難しいこのモードでも、完全クリアを目指すプレイヤーが多数おり、世界記録級のプレイが日々更新されています。

拡張盤面での高スコア達成のプレイ動画です。

| モード | 盤面サイズ | 理論上の最大スコア | 記録達成者 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| クラシックモード | 16×16マス | 256点 | 複数のプレイヤー(例:Yarmiplay) | 盤面全体をヘビで埋め尽くす完全クリア |

| 拡張モード | 24×21マス | 504点 | 非公式記録多数 | より広い盤面での完全クリアを目指す |

| スピードラン(25リンゴ) | 各種モード | 最速タイム:26秒台 | Yarmiplay、SpaceDogeなど | Speedrun.comに記録が掲載 |

このように、Googleのヘビゲームはシンプルで奥深く、記録への挑戦がやりがいのあるゲームとして、多くのユーザーに愛されています。

元祖ヘビゲームの世界記録とその違い

前述の通り、Googleのヘビゲームと並んで有名なのが「元祖ヘビゲーム」とも呼ばれるノキア携帯搭載のヘビゲームです。特に「Nokia 3310」に内蔵されていたバージョンは、世界中で親しまれていました。

この元祖ヘビゲームでは、2021年にアントニー・S氏(インド出身)が達成した「4333点」がギネス記録として認定されています。このスコアは、現在確認されている中で最も高い公式記録です。

なぜスコアがGoogle版よりも遥かに高いのかというと、ゲームの仕様や得点計算が異なっているからです。ノキア版はエサの種類や点数の仕組みにバリエーションがあり、加点要素が複雑な分、高得点も狙いやすくなっています。

とはいえ、スマホのように操作がスムーズではない中でのプレイですので、4333点という数字はとてつもない集中力と技術の賜物です。

Nokia 3310のヘビゲームで高スコアを達成したプレイ動画です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| ゲーム名 | Snake(ノキア版) |

| 最高記録 | 4333点(2021年達成) |

| 記録保持者 | アントニー・S氏(インド出身) |

| 使用デバイス | Nokia 3310 |

| 記録の特徴 | ギネス世界記録に認定。エサの種類や得点計算が複雑で高得点が可能。 |

このように、Google版と元祖版ではルールや仕様が大きく異なり、単純にスコアだけでは比較できないという点にも注意が必要です。それぞれのゲームにおける“限界”を目指す楽しさがあるといえるでしょう。

過去のギネス記録と最新の動向

ヘビゲームに関するギネス記録は、ゲームの歴史の中でも特に注目されているテーマの一つです。特に有名なのが、2021年にインドのアントニー・S氏が達成した「4333点」というスコアです。使用されたのは、ノキアの名機「Nokia 3310」に搭載されていた元祖ヘビゲームでした。

この記録は、ギネス世界記録として正式に認定されています。しかし、多くのプレイヤーが疑問に思うのは、「なぜスコアがこんなに高いのか?」という点です。実際、ノキアのヘビゲームにはバージョンによってスコアの計算方法が異なる場合があり、エサの種類や出現パターンなども記録に大きく関わっている可能性があります。

一方で、Googleのヘビゲームでは、最大スコアが「256点」または「504点」(モードによって変動)と明確に設定されています。このため、Google版においてはギネス記録というよりも、完全制覇を目指すチャレンジ要素として記録が注目されているのです。

近年では、YouTubeやSNSを通じて「非公式ながら驚異的なスコアを記録したプレイヤー」も数多く登場しています。公式なギネス記録にこそならないものの、スピードラン(RTA)や特殊モードでのプレイなど、さまざまなスタイルで競われているのが今の動向です。

つまり、ギネス記録はあくまで「一つの指標」であり、それ以外にも多くの記録やスタイルがプレイヤーたちの間で評価されているのが現在の姿なのです。

| 記録名 | スコア | プレイヤー | 年 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| Googleヘビゲーム(標準モード) | 256点 | 複数のプレイヤー | 不明 | 16×16マスの盤面を完全に埋めた理論上の最大スコア |

| Googleヘビゲーム(拡張モード) | 504点 | 複数のプレイヤー | 不明 | 24×21マスの盤面を完全に埋めた理論上の最大スコア |

| Googleヘビゲーム(25個のリンゴを最速で取得) | 27.54秒 | Yarmiplay(イスラエル) | 2023年 | Speedrun.comに記録された最速タイム |

| 元祖ヘビゲーム(Nokia 3310) | 4333点 | アントニー・S(インド) | 2021年 | ギネス世界記録に認定された最高スコア |

| Snake II(Nokia 3310) | 9254点 | Morten Kjærgaard Pedersen(デンマーク) | 2016年 | 非公式ながら高スコアとして報告されている記録 |

記録の限界はあるのか?理論値に迫る

ヘビゲームには、スコアに「限界」があるのか?という疑問を持つ人も多いと思います。結論から言えば、ゲームの仕様によって理論上の最大スコアは決まっています。つまり、どれだけ上手にプレイしても、それ以上スコアを伸ばすことはできない“壁”が存在するのです。

例えば、Googleの標準モード(16×16マス)であれば、ヘビの体がすべてのマスを埋め尽くすことができる上限が「256」です。この数値は、ゲームの設計上、最も長くヘビを育てた場合の限界であり、これを超えることは不可能です。

また、より大きな盤面が用意された難易度の高いモードでは、最大「504」までスコアを伸ばすことが可能です。これは24×21マスの盤面すべてを使い切った数値であり、クリアまでには高度な操作スキルと集中力、そして綿密なルート構築が必要になります。

ここで注意したいのは、無限モードやピースマークモードなど、一部の特殊モードではこの理論値が崩れるという点です。こうしたモードでは、ぶつかってもゲームオーバーにならないため、「何点でも取り続けることが可能」に見えますが、これはあくまで“無限ループ”のような設定です。

| モード | 盤面サイズ | 理論最大スコア | 理論値の条件 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 標準モード | 16×16マス | 256点 | 全マスをヘビで埋め尽くす | 最も一般的なクリア基準 |

| 拡張モード | 24×21マス | 504点 | 全マスをヘビで埋め尽くす | 難易度が高く、クリア者は少ない |

| ピースモード | 設定により変動 | 理論上は無制限 | 壁や自分の体に当たってもゲームオーバーにならない | スコア挑戦向きではなく、練習用として利用される |

| 無限大モード | 無限フィールド | 理論上は無制限 | 端を抜けても反対側に出る無限ループ仕様 | 記録保持の対象外(参考スコア) |

| RTA(スピードラン) | 通常盤面 | 全リンゴ取得時間 | 速度と正確さが求められる | 理論記録は25個取得を最速で完了 |

このため、記録に挑戦する際は「どのモードで、どういうルールで達成したスコアなのか」を明確にすることがとても大切です。

理論値という“見えないゴール”があるからこそ、ヘビゲームはプレイヤーの戦略力と根気が試される奥深いゲームとして、今もなお愛され続けているのです。

ランキングに入るための目安スコア

Googleのヘビゲームには、公式なランキング機能が存在しません。そのため、はっきりとした「トップ○位に入るにはこのスコアが必要!」という基準はありません。ですが、多くのプレイヤーが動画やSNSでスコアを共有しており、そこからランキング入りの目安となるスコア感が見えてきます。

まず、最もベーシックな盤面(16×16マス)でのプレイにおいては、「200点を超えると上級者の仲間入り」といってもよいでしょう。そして、「256点」は理論上の最大スコアであり、これは“完全クリア”と見なされ、多くの人にとって憧れの記録となっています。

YouTube上で共有されているプレイ動画や、攻略サイトの記事などを見てみると、200点を超えているプレイヤーはごく一部です。つまり、200点以上を出すことで、非公式ながらも“上位ランカー”として見なされる可能性が高いです。

ただ、ここで注意したいのが**「モードの違い」です。盤面サイズが異なるモードでは、当然ながらスコアの上限も変わってきます。例えば、24×21マスの拡張盤面では「504点」が最大スコア**となり、こちらでの上位スコアとしては「400点以上」が一つの目安になります。

| モード | 盤面サイズ | 理論最大スコア | 上級者目安スコア | ランキング相当のスコア |

|---|---|---|---|---|

| 標準モード | 16×16マス | 256点 | 200点以上 | 220〜256点 |

| 拡張モード | 24×21マス | 504点 | 400点以上 | 450〜504点 |

| 小マスモード | 10×9マス | 90点 | 70点以上 | 80〜90点 |

| ピースモード | 任意設定 | 無制限 | 練習用 | ランキング対象外 |

| RTA(25個リンゴ) | 標準 | タイム制 | 30秒未満 | 27秒台が上位 |

このように、ランキングに名を連ねる明確なシステムはないものの、**「256点(標準盤面)」「400点以上(拡張盤面)」**が、ひとつの「目指すべき目標」として広く意識されています。あなたもまずは200点を目指して、そこから一歩ずつ上を目指してみてはいかがでしょうか。

ヘビゲーム最高記録に挑戦する方法

- ヘビゲームのクリア方法と基本ルール

- 高スコアを狙うための操作テクニック

- 蛇が伸びるゲームでの立ち回り方

- チートやMOD使用の是非と影響

- SNS投稿とスコア自慢の文化

- モチベーション維持に役立つ攻略情報

ヘビゲームのクリア方法と基本ルール

ヘビゲームは、ルールはとてもシンプルなのに、奥が深いゲームです。はじめて遊ぶ方にもわかりやすく、ここで基本ルールと「クリアとは何か」について説明します。

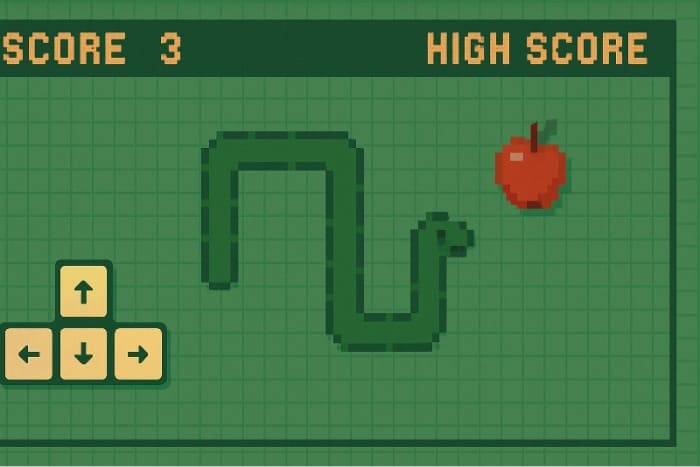

まず、プレイヤーは画面上のヘビを矢印キー(スマホではタップ操作など)で操作し、「リンゴ」を食べながらどんどん体を伸ばしていくことになります。リンゴを食べるごとにスコアが加算され、ヘビの体も少しずつ長くなります。

ゲームオーバーになる条件はとても単純です。自分の体にぶつかるか、壁にぶつかる。それだけです。体が長くなるにつれて、動ける範囲が狭くなるため、操作がどんどん難しくなっていくのがこのゲームの魅力であり、難しさでもあります。

では、「クリア」とは何を指すのでしょうか? Googleのヘビゲームにおけるクリアの定義は、「盤面全体をヘビの体で埋め尽くすこと」。つまり、標準盤面なら「スコア256」に到達した時点でゲームは終了し、プレイ画面にはリザルトが表示されます。これがいわゆる完全クリアとされています。

ただし、無限モードやピースモードなど一部の設定では、壁をすり抜けたり自分の体に当たってもゲームオーバーにならない仕様もあるため、そうしたモードでは「明確なクリア」が存在しません。

このため、スコア256を目指すことが一つのゴールであり、達成できればクリアしたといえるでしょう。ゲームはシンプルでも、やってみると非常に奥が深く、つい夢中になってしまう…。それがヘビゲームの魅力なのです。

高スコアを狙うための操作テクニック

ヘビゲームで高スコアを狙うためには、単にリンゴを食べるだけでは足りません。ヘビが伸びるほど操作が難しくなり、戦略とテクニックの差がスコアに大きく影響します。ここでは、初心者から中級者へステップアップするための操作テクニックを解説します。

まず大切なのは、“急がず、正確に”動かすことです。スピードを求めて無理な方向転換をすると、自分の体にぶつかってしまいやすくなります。特に、ヘビが長くなった中盤以降は、ひとつのミスが致命的になります。

次に意識しておきたいのが、**「自分でスペースを確保する動き」**です。例えば、リンゴを見つけたらすぐに取りに行くのではなく、先に周囲の空間をチェックし、安全な経路を作ってから取りに行くようにしましょう。

また、上級者がよく使うのが「折り返し走法」です。これは、盤面の端から端まで直線的に動き、折り返すようにUターンして体をぐるぐる巻くように移動する方法です。この動きにより、体が長くなっても自分の動きに干渉しにくくなり、事故を防ぐことができます。

さらに、画面全体を意識した視野の広さも重要です。自分の現在位置だけでなく、次のリンゴが出現するかもしれない方向にも注意を向けるようにしましょう。ヘビゲームは反射神経よりも、「予測」と「計画性」が勝負の鍵なのです。

焦らず、確実に。そうすれば、スコア100、200、そして「完全制覇」も夢ではありません。

蛇が伸びるゲームでの立ち回り方

「蛇が伸びるゲーム」とは、つまりヘビゲームの最大の特徴そのものです。リンゴを食べるたびに体が長くなることで、ゲームはどんどん難しくなっていきます。この“伸びる”性質をどうコントロールするかが、上手な立ち回りのカギです。

一番のポイントは、「自分の体が障害物になる」という意識を持つことです。短いときは自由に動けても、体が伸びてくると、まるで自分が迷路を作っているような状態になります。だからこそ、最初のうちに“動きやすい形”を作る意識が大事です。

例えば、画面の周囲を使って四角く移動する「囲いルート」はおすすめです。これにより、中央部分を空けておくことができ、リンゴの出現に対して柔軟に対応できます。逆に中央を占領しすぎると、後々動けなくなってしまうこともあります。

また、後半になればなるほど、焦りは禁物です。長いヘビを操作するには冷静さとルート管理が求められます。特に「端に行くと戻れない」と感じる瞬間が出てくるので、出口を常に確保しながら移動するよう心がけましょう。

そして、立ち回りの中で最も重要なのが「スペースの再利用」です。一度通ったルートをもう一度使えるように体を整理しておくことで、長時間の生存が可能になります。

このように、蛇が伸びるゲームではただ食べて伸びるのではなく、“どう動くか”が全てです。まるでパズルを解くような感覚で、自分だけのルートを構築していきましょう。慣れてくると、自分の動きに“美しさ”を感じられるようになりますよ。

チートやMOD使用の是非と影響

ヘビゲームの魅力は、シンプルなのにハマるゲーム性にあります。しかし一方で、最近は「チート」や「MOD(拡張機能)」を使ったプレイも話題になっています。これについては、賛否が分かれるテーマです。

まず、結論から言えば、通常のプレイとは切り分けて考えるべきです。チートやMODを使うと、リンゴの出現数を増やしたり、自分にぶつかってもゲームオーバーにならなかったりと、ゲームの難易度が大幅に下がります。つまり、本来のルールを超えて遊ぶ“別モード”のようなものです。

そのため、「スコアを本気で競う」人たちの間では、チート使用=記録としては無効とされることが一般的です。プレイヤー同士の信頼感やフェアさが求められるスコア競技では、これは当然のルールと言えるでしょう。

ただし、すべてが否定されるわけではありません。MODを使えば、練習用に特定の設定だけを変えることができるなど、役立つ面もあります。例えば「高速モードでの動きに慣れるため」や「どうしても難しいステージを体験してみたい」など、研究や楽しみの幅を広げる手段として利用する人も多くいます。

それでも、使う際には「これはチートです」「通常プレイとは違います」と明記して投稿・発信することが大切です。見る人が誤解しないようにするための最低限のマナーでもあります。

ゲームを楽しむスタイルは人それぞれですが、“正々堂々”と記録に挑戦する面白さも忘れたくないものですね。

SNS投稿とスコア自慢の文化

今やヘビゲームのスコアも、SNSで共有される時代です。特に「Googleヘビゲーム」で高スコアを出したとき、多くの人がX(旧Twitter)やInstagram、YouTubeなどにスクリーンショットや動画を投稿しています。

なぜここまで盛り上がるのか。それは、シンプルなゲームだからこそ、スコアの数字だけで「すごさ」が伝わるからです。「256点達成!」といった投稿は、それだけで共感や称賛のコメントが集まります。ゲーマーに限らず、誰でも挑戦できるゲームなので、多くの人がリアクションしやすいのも大きな魅力です。

また、SNSの投稿にはモチベーション維持や記録の証明としての役割もあります。特にGoogleヘビゲームには公式のランキング機能がないため、「誰かに見てもらう」「称賛してもらう」という行動が自然とスコア競争を盛り上げています。

とはいえ、注意点もあります。チートを使って達成した記録を“正規の記録”として投稿するのはマナー違反です。見る人をがっかりさせてしまうだけでなく、コミュニティ全体の信頼にも影響を与えかねません。

だからこそ、正直なスコアを公開するプレイヤーには、多くの称賛が集まります。「ここまで頑張った」「何度も挑戦した」という背景があるからこそ、その記録には価値があるのです。

このように、SNSは単なる記録の発信手段を超えて、ゲームを通じて人とつながる文化の場になっています。あなたのスコアも、次の誰かの挑戦を後押しするかもしれませんね。

モチベーション維持に役立つ攻略情報

ヘビゲームは一見シンプルですが、スコアが上がるにつれて難易度もどんどん上がっていきます。高得点を目指す中で、「あと少しだったのに…」という悔しさからモチベーションが落ちてしまうこともあるでしょう。ここでは、そんなときに役立つモチベーション維持のための攻略情報を紹介します。

まずおすすめなのは、小さな目標を立てることです。いきなり「256点を目指す!」ではハードルが高く、挫折しやすくなります。たとえば「今日は150点を超える」「前回の記録を3点だけ更新する」といった、自分にとって達成しやすい目標を設定することで、気持ちがラクになります。

次に試してほしいのが、「自分のプレイを記録してみる」ことです。スマホやPCの画面録画機能を使ってプレイを記録すれば、自分のミスを振り返ったり、「ここまでは完璧だった!」という自信を再確認することができます。あとで見返して成長を実感できるのは、大きな励みになります。

また、他のプレイヤーの記録を見るのも刺激的です。YouTubeやSNSでは、256点を達成した人のプレイ動画や、驚きの動き方を披露している人もたくさんいます。「自分もできるかも」と思えることが、次の挑戦へのエネルギーになるはずです。

さらに、Googleヘビゲームには「ピースマーク」や「うさぎモード」など、遊び心のある設定が多数あります。こうしたモードを時々使って気分転換すれば、楽しさを再発見することができ、飽きずに続けやすくなります。

そして何よりも大切なのは、「上手くいかない時があって当たり前」と思えること。たった1回の失敗でゲームオーバーになるからこそ、1点の重みが楽しいのです。

続けることで、必ず少しずつ上達します。焦らず、楽しみながら進める。それがモチベーションを保つ最大のコツかもしれません。

まとめ:ヘビゲームの最高記録は何点?

記事をまとめます。

- Googleのヘビゲームの理論上の最高記録は256点

- 盤面サイズが大きいモードでは最高504点となる

- 256点は標準モード(16×16マス)で完全クリア扱い

- Google版には公式ランキング機能が存在しない

- 記録証明には動画やスクリーンショットが必要

- 元祖ノキア版では4333点がギネス世界記録

- ノキア版はスコア計算が異なり得点が大きくなりやすい

- 元祖版とGoogle版は仕様が異なり単純比較はできない

- 特殊モード(ピースマーク・無限など)ではスコア制限が実質ない

- 標準モードで200点超えは上級者の目安

- 拡張盤面で400点以上は高スコアと見なされる

- 高得点には折り返し移動やルート管理が重要

- チートやMOD使用は記録として認められにくい

- MODは練習や実験目的で使うケースもある

- SNSでは正規のスコア共有が称賛されやすい

- モチベーション維持には小さな目標設定が有効

- プレイ録画で自己分析し成長を実感できる

- 他人のプレイ動画視聴が刺激になりやすい

- 気分転換に別モードでのプレイも効果的

- Googleヘビゲームは操作性と戦略性のバランスが魅力