ペグソリティアを攻略したいけれど、なかなかクリアできずに悩んでいませんか?

この記事では、「ペグソリティア」「攻略」「簡単」というキーワードで検索してたどり着いたあなたに向けて、誰でもわかる簡単な解き方を紹介していきます。

初心者の方でも安心して挑戦できるように、基本的な考え方からスタートし、「yahooキッズ」版のようなやさしい内容にも触れながら解説を進めていきます。

さらに、通常版だけでなく、「暖炉」バージョンや「三角形」バージョン、「エデアル」バージョンといった少し変わった盤面にも対応した攻略ポイントも詳しく紹介します。

特に「37」ステージの攻略法についても取り上げ、つまずきやすいポイントを丁寧にサポート。

「できれば簡単にクリアしたい」「もっと効率的な手順が知りたい」と思っている方にぴったりの内容です。

この記事を読み進めれば、ペグソリティアの解き方に自信が持てるようになり、今よりずっと楽しく攻略できるようになるはずです!

- ペグソリティアの基本ルールと正しい遊び方が理解できる

- 簡単にクリアするための具体的なコツや考え方がわかる

- 序盤・中盤・終盤それぞれの攻略ポイントが学べる

- 暖炉版や三角形版などのバリエーション攻略法も知れる

ペグソリティア攻略を簡単にクリアする方法

- ペグソリティアの基本ルールと解き方

- ペグソリティア攻略に役立つ考え方とは?

- ペグソリティア攻略を簡単にする序盤のコツ

- ペグソリティアの中盤・終盤攻略のポイント

- ペグソリティアの答えを理解するメリット

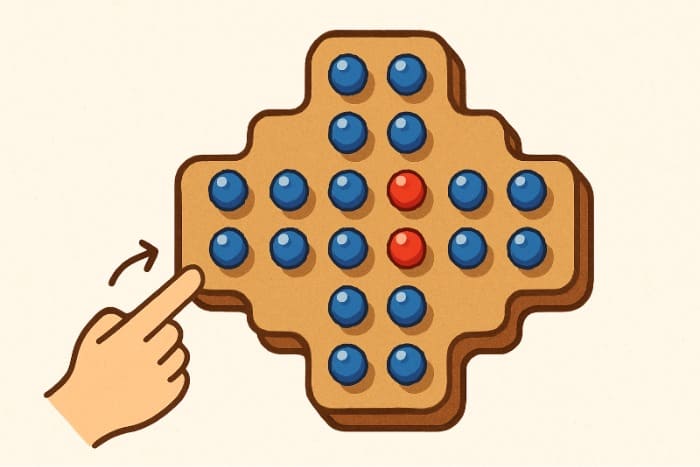

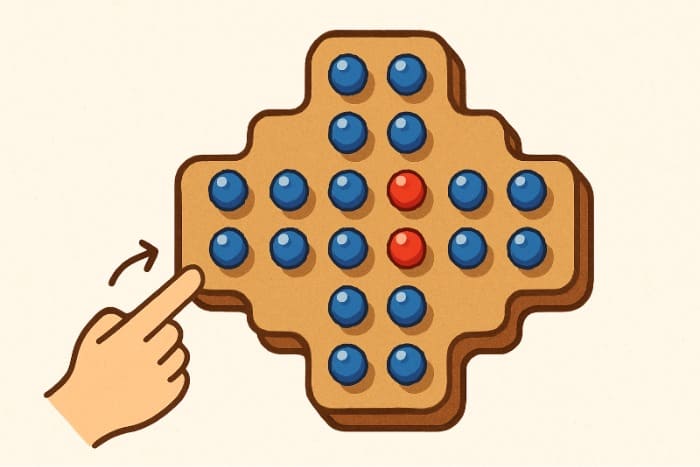

ペグソリティアの基本ルールと解き方

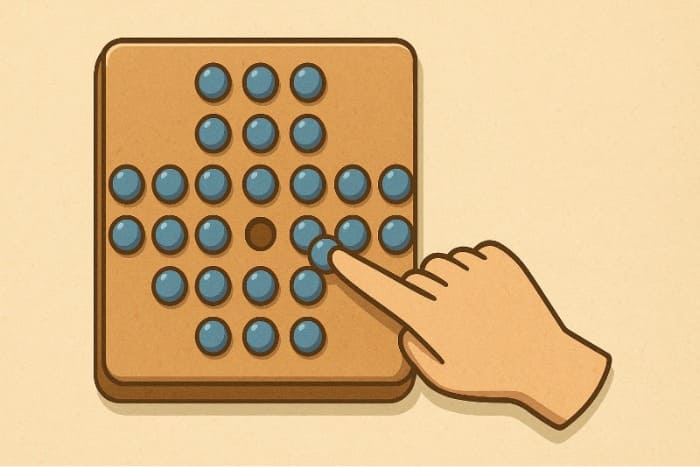

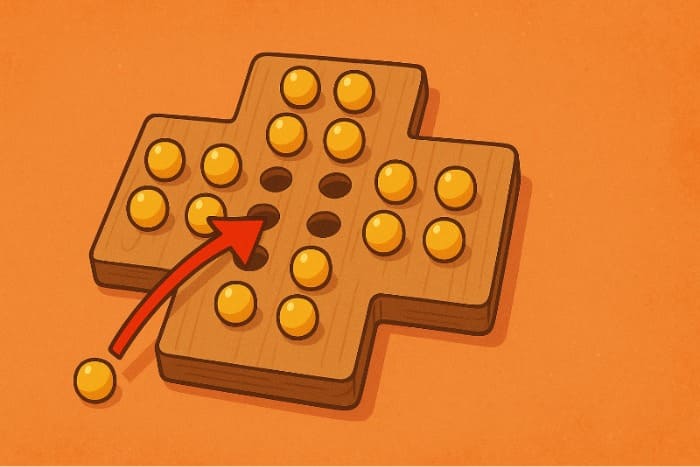

ペグソリティアは、盤上に並んだビー玉やペグを使って遊ぶ、ひとり用のボードゲームです。ゲームの目的はとてもシンプルで、最後に駒(ビー玉やペグ)を一つだけ残すこと。ルールは簡単ですが、思ったより頭を使うゲームなので、初めて遊ぶ人でもすぐに夢中になります。

まず、ボードには33個の穴があり、そこに32個の駒を並べます。中央の1か所だけは最初から空いているのが基本の配置です。駒を動かすときは、縦か横に隣接している駒を飛び越え、飛び越えた駒をボードから取り除きます。斜めには飛べないので注意が必要です。

遊び方のコツは、「今どの駒を動かせるか」「どの順番で取ると最後に一つ残せるか」を常に考えながら進めることです。行き当たりばったりで動かすと、すぐに詰んでしまうため、数手先を読む意識が大切になります。

例えば、初めてチャレンジする場合は、中央の空きスペースを意識して周囲から攻めていくと、比較的うまくいきやすいでしょう。ただし、序盤から勢いよく駒を減らしてしまうと、中盤以降に動かせる駒がなくなってしまうこともあります。焦らず、じっくり手を選ぶことが大切です。

ペグソリティアはシンプルながらも、やりごたえのあるパズルゲームです。何度も挑戦して、盤面の動き方に慣れていくと、どんどん解けるようになりますよ。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| ボード形状 | 十字型(33個の穴がある) |

| 初期配置 | 中央1か所を空けて32個の駒を配置 |

| 基本ルール | 縦か横に隣接する駒を飛び越え、飛び越えた駒を取り除く |

| 禁止事項 | 斜めに飛び越えることはできない |

| クリア条件 | 最後に駒を1つだけ残すこと(中央に残すと理想的) |

ペグソリティアを教育現場で活用する取り組みについて、福井大学による実践研究も公開されています。さらに詳しく知りたい方はこちらもご覧ください。

→ ペグ・ソリティアの教材活用研究(国立国会図書館サーチ)

ペグソリティア攻略に役立つ考え方とは?

ペグソリティアを簡単に攻略したいなら、ゲームの考え方を少し変えるだけで驚くほど成功率が上がります。単に動かせる駒を動かすだけでは、なかなかクリアにはたどり着きません。

まず意識したいのは、「中央に駒を集める」ということです。ペグソリティアは、盤の端に駒が残ると飛び越えるスペースが足りなくなり、詰みやすくなります。このため、序盤はできるだけ外側の駒から減らしていき、自然と中央付近に駒が集まるように動かしていきましょう。

また、「先を読む習慣」も重要です。一手先、二手先をイメージしながら動かすことで、無駄な動きが減り、詰みにくくなります。たとえば、今取れる駒が3つあったとしても、焦らず「この駒を取ったあと、次はどこを飛び越えられるか?」を考えてから動かすのがコツです。

さらに、ゲーム全体を「小さなエリアごとに制圧する」と考えると、整理しやすくなります。いきなり全体を見ようとすると混乱しがちですが、まずは四隅や端の列をクリアし、そのあと中央を攻める流れを作ると、攻略がスムーズになります。

言ってしまえば、ペグソリティアは「最後の一手を作るために、今どの手を選ぶか」をずっと考えるゲームです。感覚で動かすよりも、計画的に一歩ずつ進めるだけで、ぐっとクリアに近づけます。

このような考え方を取り入れると、初心者でも成功体験を積みやすくなり、どんどん楽しくなってきますよ!

ペグソリティアの戦略的な考え方や拡張問題について、東邦大学の公式サイトでさらに深く学ぶことができます。興味のある方はぜひチェックしてみてください。

→ ペグソリティアとアルゴリズムの考察(東邦大学)

| 考え方 | 内容 |

|---|---|

| 中央に駒を集める | 端に駒が残ると詰みやすくなるため、外側から順に中央へ集約する |

| 数手先を読む | 目先の駒を取るだけでなく、次の手、その次の手まで考えて動かす |

| 小エリアを制圧する | 盤全体を見るのではなく、四隅や端ごとに区切って攻略する |

| 孤立駒を作らない | 単独になった駒は動かせなくなるため、常に他と連携させる |

| 理想は中央残し | 最終的に中央の穴に1個残す形を意識して手順を組み立てる |

ペグソリティア攻略を簡単にする序盤のコツ

ペグソリティアで簡単にクリアを目指すなら、まず序盤の動き方がとても重要になります。ここを間違えると、あっという間に動かせる駒がなくなってしまい、やり直しになることも珍しくありません。

序盤に意識すべきポイントは、「端から順番に駒を減らしていく」ことです。特に、盤面の四隅や端にある駒は、残してしまうと飛び越えられる場所がなくなり、後半で詰みやすくなります。だからこそ、最初は中央をいじらず、端の列から駒をどんどん減らすことがクリアへの近道になります。

例えば、上の四角いエリア(四隅)にある駒をまず一つ取って、その後、外側から内側に向かって駒を動かしていく流れが理想です。この動きを4つのコーナーすべてで繰り返していけば、自然と中央付近に駒が集まりやすくなり、序盤をきれいにまとめることができます。

ただ、焦って端の駒を減らそうとすると、中央がごちゃごちゃしてしまうこともあります。だからこそ、無理に取らず、次にどう動かせるかをイメージしながら慎重に進めましょう。

最初の数手でミスを防げるかどうかが、その後の展開を大きく左右します。ここで丁寧に動かしていく意識を持てば、クリアにグッと近づきますよ。

ペグソリティアを通じた問題解決の考え方は、東北大学でも教育プログラムに取り入れられています。詳しい授業内容はこちらからどうぞ。

→ 問題解決力を養うペグソリティア活用例(東北大学)

| 序盤のコツ | 内容 |

|---|---|

| 四隅の駒を優先して取る | 角に残ると飛び越えられなくなるため、最初に狙って減らす |

| 端の列から順に攻める | 盤の外側から中央へ向かって駒を整理していく |

| 中央付近は序盤で動かさない | 中央周辺の駒を早く動かすと後の展開が難しくなる |

| 孤立しそうな駒を早めに処理 | 孤立すると動かせないため、連携できるうちに飛ばす |

| 次の動きを常にイメージする | 一手ごとに「次はどう動けるか」を考えながら進める |

ペグソリティアの中盤・終盤攻略のポイント

序盤をうまく乗り切ったら、次は中盤・終盤の立ち回りがカギになります。ここからは、ただ駒を減らすだけではクリアできません。少しずつ「残し方」を意識しなければならないタイミングに入ってきます。

まず、中盤では「駒を中央付近に集める」ことが最優先です。周りにバラバラに残った駒をそのままにしてしまうと、最後に動かせる手がなくなり、詰んでしまいます。このため、なるべく端にいる駒を優先的に飛ばして、真ん中へ寄せていくことが大切です。

さらに、終盤では「一つの駒を主役にする」イメージを持つといいでしょう。つまり、中心付近にいる駒をうまく動かしながら、他の駒をどんどん取っていく動きを作ります。これにより、最後に一つだけ駒を残す形が自然に見えてきます。

例えば、よく使われる戦略として「周回型」と呼ばれる方法があります。これは、一つの駒をぐるぐるとボード上で動かしながら、周りの駒をまとめて飛び越えていくやり方です。この方法を意識すると、終盤のミスを減らしやすくなります。

ただし、ここまでくると「あと少しなのに解けない!」という悔しさを味わうこともあります。ですが、そこから再挑戦することで、さらにパターンが読めるようになり、攻略スピードも上がっていきます。

中盤以降は、焦らずに一手ずつ丁寧に。これがクリアへの一番の近道です。

| 段階 | 攻略ポイント |

|---|---|

| 中盤① | 端の駒を優先的に減らし、中央付近に駒を集める |

| 中盤② | 孤立した駒を作らず、連携できる形をキープする |

| 終盤① | 中心に近い駒を主軸にして、順番に飛ばして整理する |

| 終盤② | 「一駒周回型」の動きで周りを取りながら中心に寄せる |

| 終盤③ | 最後に中央に1つ駒が残る形を目指して調整する |

ペグソリティアの答えを理解するメリット

ペグソリティアをクリアするには、いくつもの手順を組み合わせる必要があります。しかし、なかなか思うように進めず、途中で詰んでしまうこともよくあります。そこで「答え」を理解しておくことには大きなメリットがあります。

まず、答えを知っていれば、どこで失敗しやすいかを事前に把握できるため、無駄な動きを減らすことができます。何度もやり直して感覚で覚えるのも一つの方法ですが、答えを参考にして「正しいルート」を意識するだけで、圧倒的に効率よく上達できるのです。

例えば、ペグソリティアでは端に駒が残ると詰みやすいという特徴がありますが、答えを見れば「この駒を早めに取るべきだった」と具体的に理解できます。このように、単なる感覚ではなく、理由付きで動かせるようになるので、自力攻略の力も自然と伸びていきます。

一方で、答えだけに頼りきると、自分で考える力が育ちにくいデメリットもあります。ですので、最初に何度か自力で挑戦し、それでも難しいと感じたら答えを参考にする、という使い方がおすすめです。

いずれにしても、答えを理解することで、ペグソリティアを「運ゲー」ではなく「戦略的なパズル」として楽しめるようになります。攻略成功の喜びを早く味わいたい人には、強くおすすめできる方法です。

答えを理解しながら進める学びの効果について、大阪教育大学での実践事例も参考になります。興味がある方はこちらをご覧ください。

→ ペグソリティアを使った授業実践例(大阪教育大学)

ペグソリティア攻略を簡単に成功させるコツ

- ペグソリティア攻略に役立つyahooキッズ版

- ペグソリティア暖炉バージョンの攻略方法

- ペグソリティア三角形バージョンの簡単攻略

- ペグソリティアエデアル版の特徴と攻略法

- ペグソリティア37ステージの簡単な攻略法

問題解決力や発想力を育む教材として、ペグソリティアは大学でも活用されています。比治山大学での授業例はこちらです。

→ ペグソリティアを活用した授業紹介(比治山大学)

ペグソリティア攻略に役立つyahooキッズ版

ペグソリティアを簡単に楽しみたいなら、「yahooキッズ版」を活用するのも非常に効果的です。特に、初心者や子どもでも分かりやすく工夫されているため、初めてプレイする人にぴったりの内容になっています。

yahooキッズ版の最大の特徴は、ルール説明がとてもやさしいことです。文章もイラストもシンプルで、「どこをどう動かせばいいのか」が直感的に理解できるようになっています。そのため、難しい言葉に戸惑うことなく、すぐにゲームに集中できるのが大きな魅力です。

例えば、一般的なペグソリティアだと、最初に33個の配置や細かいルールに迷いがちですが、yahooキッズ版では最初から最小限の情報に絞って教えてくれます。このため、「覚えることが多すぎて無理!」と感じることなく、スムーズにスタートを切れます。

また、失敗してもすぐにやり直しできるので、「間違えたらどうしよう」と身構える必要もありません。遊びながら自然と攻略のコツを掴めるため、気づいたらクリアできていた、ということも珍しくありません。

ただし、yahooキッズ版はあくまで簡単な入門用なので、本格的な難問にはあまり対応していません。もっと難易度の高い問題に挑戦したい場合は、別の問題集やアプリを併用するといいでしょう。

このように、ペグソリティアを楽しく、気軽に始めたい人には、yahooキッズ版が最適なスタートラインになるはずです。

ペグソリティア暖炉バージョンの攻略方法

ペグソリティアには、いくつかのバリエーションが存在しますが、その中でも「暖炉バージョン」と呼ばれるものは、特にユニークな形をしています。暖炉バージョンは、ボードの形が通常とは少し異なり、より実践的な思考力が求められるパターンです。

攻略のポイントは、まず「動かせる駒を減らさない意識」を持つことです。暖炉バージョンでは、一般的なクロス型に比べて、駒の配置がバラけやすく、飛び越えられる駒が途中で急になくなってしまうことがあります。このため、勢いだけで動かしてしまうと、あっという間に行き詰まるリスクが高くなります。

例えば、序盤から中央を目指して焦るのではなく、左右バランスよく外側の駒を減らしていくことが重要です。そして、常に「次にどこを飛び越えられるか」を意識しながら、慎重に手順を組み立てる必要があります。

一方で、暖炉バージョンは通常の33穴ボードに比べて多少自由度が高いため、多少ミスしてもリカバリーができる場面もあります。この柔軟さを活かして、「一手先」だけでなく「二手先、三手先」を軽くイメージしながらプレイすると、クリア率がぐんと上がります。

少し手応えのあるチャレンジをしたい方にとって、暖炉バージョンはやりがいのある良いステップアップになるでしょう。

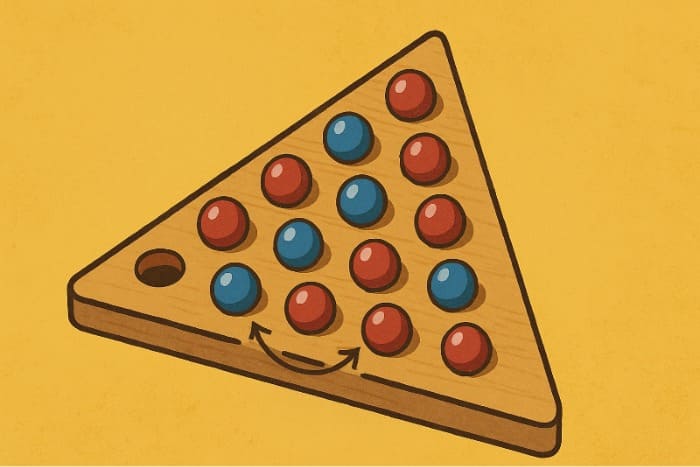

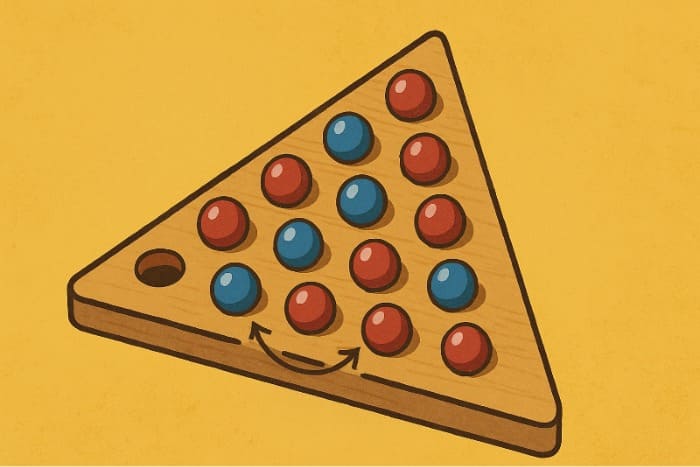

ペグソリティア三角形バージョンの簡単攻略

ペグソリティアには、三角形型のボードを使う「三角形バージョン」も存在します。このタイプは見た目が特徴的で、一見すると難しそうに見えますが、実はコツさえつかめば通常版よりも簡単にクリアできることもあります。

三角形バージョンを攻略する上で大切なのは、「角を制する」という意識です。三角形の3つの頂点にある駒は、放置してしまうと後半で飛び越えにくくなり、詰みに直結します。そのため、序盤のうちに角にある駒を早めに飛び越して、角を空けておくのがセオリーです。

例えば、最初の手順で端の駒を中央付近へ誘導しつつ、なるべく広い動きができるスペースを確保していきます。この流れを意識すれば、自然と駒同士が飛び越えやすい形になり、詰まることが少なくなります。

ただし、三角形バージョンは「動かせる方向」が斜めにも広がるため、選択肢が増えすぎて迷ってしまうこともあります。このときは、あえて選択肢を狭めて、「いま動かすべき駒はどれか」を絞って考えると、ミスを減らしやすくなります。

言ってしまえば、三角形バージョンは「広く見えて、絞るゲーム」です。この感覚を持つだけで、初めての人でも驚くほどクリアしやすくなりますので、ぜひ試してみてください。

ペグソリティアエデアル版の特徴と攻略法

ペグソリティアにはさまざまなバリエーションがありますが、「エデアル版」は特に特徴的なタイプとして知られています。このエデアル版は、盤面の形や初期配置が一般的なものとは異なり、より計画的な思考が求められる点が大きなポイントです。

エデアル版の特徴は、通常の33穴よりもさらに複雑な形をしており、駒の配置も工夫されています。そのため、感覚的に動かすだけでは簡単にクリアできず、しっかりと「ゴールまでの流れ」をイメージして進める必要があります。

例えば、エデアル版では中央だけでなく、少し外側にも重要なポイントがあるため、「中央に集める」という基本戦略だけでは攻略できない場面も出てきます。このとき、あえて外側を生かしながら中央を攻めるなど、柔軟な対応が求められるのです。

攻略のコツとしては、まず序盤に「動かせる駒の選択肢をできるだけ多く残す」ことを意識しましょう。一つの選択肢に絞りすぎず、次の次まで動きが見えるようにするだけで、詰みにくくなります。

一方で、エデアル版は難易度が高めなので、最初から完璧を求めると挫折しやすい側面もあります。最初は試行錯誤しながら感覚を掴み、少しずつクリアへの道を広げていくことが大切です。

難しい分だけ、クリアできたときの達成感はひとしおです。新しいチャレンジを楽しみたい方には、ぜひ挑戦してほしいバージョンです。

| 項目 | 通常版 | エデアル版 |

|---|---|---|

| ボード形状 | 十字型(33穴) | 拡張型または複雑な独自形状 |

| 初期配置 | 中央1か所を空けて32個配置 | 複数パターンあり、中央以外が空いていることもある |

| 攻略方針 | 端から中央に駒を集める | 外側を活かしつつ柔軟に中央を攻める |

| 難易度 | 中程度(慣れればクリア可能) | 高め(計画的な動きが必須) |

| クリアポイント | 中央に駒を一つ残す | 配置によって最適な残し方が異なる |

ペグソリティア37ステージの簡単な攻略法

ペグソリティアには、さまざまなステージが存在しますが、中でも「37ステージ」と呼ばれるものは、少し特殊な形をしています。通常の33穴よりも4つ多いため、初めて見ると「難しそう」と感じるかもしれません。

しかし、37ステージの攻略は、コツをつかめば意外と簡単です。まず意識すべきは、「中央にスペースを作る」ということ。37個の駒があるとき、最初から中央付近を上手に空けることで、その後の動きが一気に楽になります。

例えば、序盤は四隅や端の駒をどんどん減らし、中心に向かって集めていく流れを意識しましょう。ここで無理に中央を攻めると、かえって詰みやすくなるので、最初はあえて遠回りするイメージを持つことがポイントです。

さらに、37ステージでは「孤立した駒」を作らないことも大切です。動かせる駒を常に複数確保するように意識すれば、途中で詰まるリスクをぐっと減らすことができます。

ただ、駒の数が多い分、手順を間違えたときのリカバリーが少し難しくなる場面もあります。だからこそ、序盤で焦らずにじっくり駒を整理していくことが、最終的なクリアへの近道になるでしょう。

最初は戸惑うかもしれませんが、コツを押さえれば「普通のペグソリティアより遊びごたえがある!」と感じられるはずです。ぜひ気負わずにチャレンジしてみてくださいね。

| 項目 | 通常版(33ステージ) | 37ステージ |

|---|---|---|

| ボード穴数 | 33穴 | 37穴(4つ多い) |

| 初期配置 | 中央を空けた標準配置 | 中央+周辺を空ける特別配置がある |

| 攻略方針 | 端から中央へ駒を集める | 中央にスペースを作りながら端を優先処理 |

| 難易度 | 標準レベル | やや高め(駒の孤立に注意) |

| クリアのコツ | 序盤で端の駒を整理 | 孤立駒を作らず中心に誘導 |

まとめ:ペグソリティア攻略を簡単に!

記事をまとめます。

- ペグソリティアは最後に駒を一つだけ残す一人用パズルゲーム

- ボードには33個の穴があり32個の駒を配置してスタートする

- 駒は縦か横に隣接する駒を飛び越えて取り除くルールである

- 斜め方向には飛び越えできないため注意が必要

- 序盤は中央を空け、端の駒から減らしていくのが基本戦略

- 行き当たりばったりではクリアが難しく数手先を読む必要がある

- 駒を中央に集めるように意識して動かすと詰みにくい

- 盤面を小さなエリアごとに制圧していくと整理しやすい

- 中盤以降はバラバラに残った駒を中央にまとめることが重要

- 終盤は一つの駒を中心に据えて周りを整理するように進める

- 答えを理解することで効率よく上達でき無駄な失敗を減らせる

- 答えだけに頼らず自力で考える挑戦も成長につながる

- yahooキッズ版は初心者向けにルール説明が非常にやさしい

- yahooキッズ版はすぐにリトライできるため安心して遊べる

- 暖炉バージョンでは左右バランスよく駒を減らすことがコツ

- 暖炉バージョンは多少ミスしてもリカバリーが可能である

- 三角形バージョンでは序盤に角の駒を優先して減らすべき

- 三角形バージョンは選択肢を絞ることで攻略しやすくなる

- エデアル版は通常より複雑で計画的な動きが求められる

- エデアル版では動かせる駒の選択肢を多く残すのが鍵となる

- 37ステージは中央を空ける意識を持って駒を整理する

- 37ステージでは孤立した駒を作らないことが成功のポイント

- ペグソリティアは試行錯誤しながら慣れることで上達する

- 駒を焦って減らすと中盤以降に手詰まりになりやすい

- 最後に一手を残すために常にゴールから逆算して動くべき