人を見下す態度の人はこれが高いという疑問を持つとき、多くの人はその特徴や原因が気になっているはずです。

例えば、職場で無意識に人を見下す人や、見下した言い方をする人に直面すると、「どう関わればいいのか」「撃退するには?」と悩むものです。

人を見下す人にありがちな傾向は一見わかりやすいようで、実は心理的な背景が複雑に絡み合っています。

無視してやり過ごすのが正解なのか、それとも別の対処が必要なのか。この記事では、日常でよく見かける言動から深層心理に至るまでを解説し、読者が安心して向き合えるヒントをまとめていきます。

- プライドや承認欲求など何が高いのかを整理

- 特徴と原因をつなげて見抜くコツを理解

- 職場での実例と安全に効く対処の型を習得

- 無視や撃退に頼らない無力化アプローチを学ぶ

人を見下す態度の人はこれが高いの正体

- 特徴を5つに要約

- 原因を一枚図で理解

- 人を見下す人にありがちな傾向

- 無意識に人を見下す人のサイン

- 見下した言い方をする人の例

特徴を5つに要約

人を見下す態度の人はこれが高いと言われるとき、注目すべきはプライド、自己評価、承認欲求、競争心、自己中心性の5点です。いずれか単独ではなく、複数が同時に表面化して相手に圧迫感を与える場合が多いと指摘されています。

心理学研究でも、脆弱な高自尊感情や自己愛的特性が強いと、攻撃性やマウンティング行動につながることが明らかにされています。

この5つの特徴は日常会話や職場のやり取りの中でサインとして現れます。例えば、プライドが高い人は小さなミス指摘にも強く反応し、体面維持を最優先にする傾向があります。

承認欲求が強ければSNSや会議の場で過剰な自己アピールを繰り返すこともあります。さらに競争心が突出すると、同僚の成功を矮小化したり勝敗にこだわる発言が増えます。

実務上の関わり方としては「事実を淡々と伝える」「役割や成果を見える化する」「短く承認して過剰反応を避ける」などの工夫が有効です。心理学的には、事実ベースで会話を進める方が相手の防衛反応を刺激しにくいことが分かっています。

| 特徴 | 概要 | よく出るサイン | 初期対応のコツ | 一次情報・公式リンク |

|---|---|---|---|---|

| プライド(脆弱な高自尊) | 自尊感情が高いように見えて変動が大きく、面子への脅威に敏感 | 些細な指摘に過剰反応/体面優先の発言や言い訳が増える | 感情語を外し観察事実だけ共有/評価よりプロセスに言及 | APA Dictionary: self-esteem Perspectives on Psychological Science(面子脅威と攻撃) |

| 過大な自己評価(自己愛特性) | 自己能力の過信や誇大化が強く、批判や不一致に攻撃的反応が出やすい | 成果を独り占めで語る/他者貢献の省略/断定調が多い | 役割と成果を可視化(議事録・担当表)/根拠資料で合意形成 | APA Dictionary: narcissism Journal of Personality 2022(自己愛と攻撃性の関連) |

| 承認欲求 | 外的評価(称賛・注目)への依存が強く、行動が承認獲得に偏る | SNSや会議で過剰な自己アピール/賞賛の催促や自慢が増える | 結果だけ簡潔に承認/過剰反応は控え、次の具体ステップを提示 | APA Dictionary: need for approval |

| 競争心(社会的比較の過多) | 他者との相対評価で自己価値を測りがちになり、勝敗や優劣に固執 | 他者成功の矮小化/勝ち負け言及が多い/比較前提の会話運び | 比較ゲームを降り、目的・KPI・期限など共通基準に合意 | APA Dictionary: social comparison |

| 自己中心性 | 相手の事情や文脈より自分の都合・関心を優先する認知傾向 | 話題が最終的に自分の実績や人脈へ収束/相手の発話を遮る | 境界線を事前宣言(連絡ルール・敬称・三者合意)し運用徹底 | APA Dictionary: egocentrism 総務省統計局 労働力調査(組織の合意と生産性関連指標) |

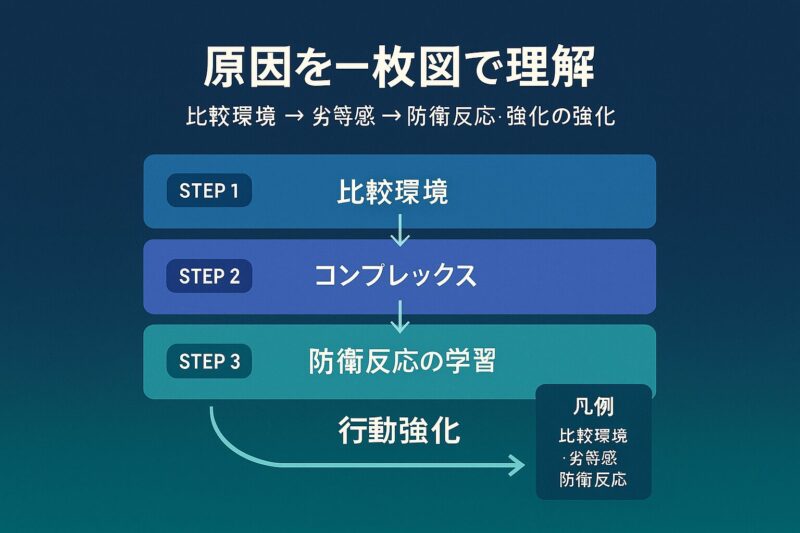

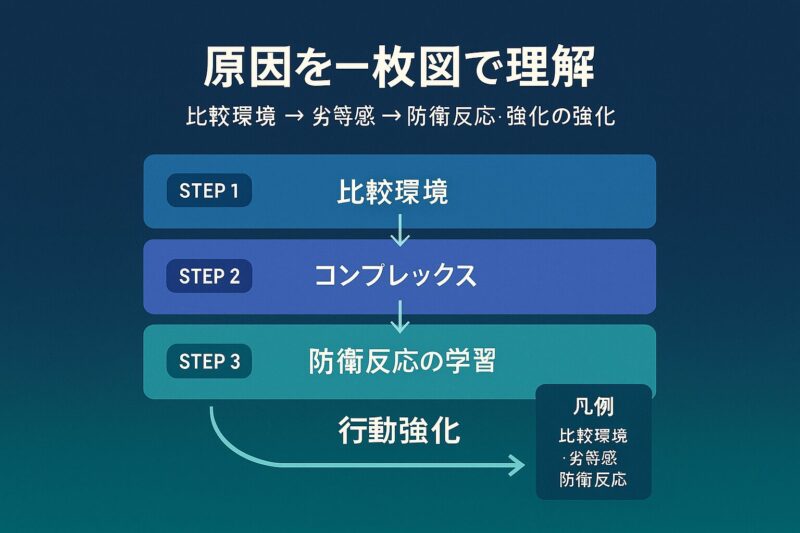

原因を一枚図で理解

人を見下す態度には、単一の原因ではなく複数の要因が絡み合っています。整理すると「比較が常態化する環境」「努力で埋めにくいコンプレックス」「不安を覆う防衛反応」の三層構造で理解できます。

まず、家庭や学校、受験や評価制度など序列が明確に可視化される環境は、自己評価を他者との比較に依存させやすくします。社会的比較理論は、人が自分の価値を測る際に他者を基準にする傾向を説明しています。

次に、身長や容姿といった努力では変えにくい要素が劣等感を刺激すると、別の領域で優越性を示そうとする行動が生じやすくなります。研究によれば、脆弱な高自尊感情は攻撃的反応を強化する可能性が高いことが報告されています。

さらに、優位性を誇示する行動自体が一時的に不安を和らげるため、習慣化されることがあります。これは心理学でいう「強化学習」の仕組みと同様で、一時的な安心が報酬となり行動が繰り返されるのです。

この三層の理解があると、相手を単に「高慢な人」とラベル付けするのではなく、「不安の扱いに不器用な人」と捉えることができます。その上で、反論や感情的対立よりも「場の設計」や「会話ルールの整備」が有効であると判断できるのです。

| 層(レイヤー) | 概要 | 典型トリガー/環境 | 想定メカニズム | 一次情報・公式リンク |

|---|---|---|---|---|

| 比較が常態化する環境 | 他者比較が前提になる場で自己価値判断が相対化。序列・可視化された評価が日常化すると優位性アピールに偏りやすい | 成績やKPIのランキング表示/選抜・昇進競争/SNSの数値指標(いいね数・フォロワー) | 社会的比較理論により、能力や価値の基準を他者に求めやすくなり、上方比較への過敏さが高まる | APA Dictionary: Social comparison Noba: Social Comparison(教育モジュール) |

| 努力で埋めにくいコンプレックス | 容姿・体格・出自など固定的要因の劣等感が刺激され、他領域での優越誇示や過大評価に流れやすい | 見た目・学歴・所属ブランドの話題化/属性比較が強調される文化や場 | 脆弱な高自尊感情や自己愛特性と、脅威に対する反応的攻撃性の連動が強まる可能性 | Carnegie Mellon University: Fragile Self-Esteem(PDF) Journal of Personality 2022: Narcissism–Aggression meta-analysis |

| 防衛反応の学習 | 優位アピールで一時的に不安が軽減され、その安堵感が報酬となって同じ行動が強化される | 面子を脅かす指摘/公の場での否定/比較される場面 | オペラント条件づけによる正の強化(短期安心感)で行動が固定化。面子脅威は攻撃的反応を誘発しやすい | APA Dictionary: Reinforcement Perspectives on Psychological Science 2022(面子脅威と攻撃) |

| 行動強化ループと介入点 | 比較刺激 → 自尊の揺らぎ → 優位行動 → 一時的安心 → 反復、のループ。介入は土俵替え・反応調整・合意の可視化が有効 | 勝敗議論の長期化/功績の横取り/責任の押し付け | 報酬経路(反応獲得・優越感)を断ち、評価軸を目的・KPI・期限に切替。職場ではシビリティ規範の整備が抑止力 | Frontiers in Psychology 2023: Workplace Civility 総務省統計局 労働力調査(組織の合意と生産性関連指標) |

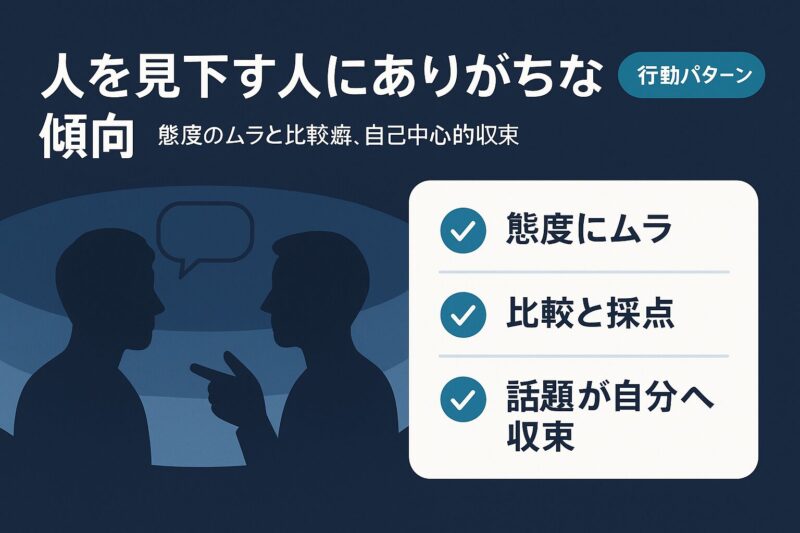

人を見下す人にありがちな傾向

人を見下す人の行動には、いくつか典型的な傾向があります。最も分かりやすいのは、相手によって態度を大きく変える点です。

上位者には従順で、下位と見なした相手には攻撃的になる。このような行動は、自分が相対的に優位であると感じられる場を探す探索行動とも言えます。

また、会話が常に比較と評価に偏るのも特徴です。他者を褒める場合でも「誰かよりはマシ」といった相対的評価が入り込みます。これは相手を下げることで自分を持ち上げようとするパターンです。

組織心理学の研究では、このようなインシビリティ(礼節の欠如)がチーム全体のパフォーマンスやメンタルヘルスに負の影響を与えることが繰り返し報告されています。

さらに、話題が最終的に自分の実績や経験に収束する傾向も多く見られます。これは安心できる領域から離れにくい心理的習慣であり、結果として会話の幅を狭めます。対策としては、会話の目的や基準を事前に合意しておくことが効果的です。

職場でこの傾向が放置されると、人間関係の摩耗や離職率の上昇につながる可能性があります。そこで、礼節を明文化し「互いに敬意を持つこと」をルール化する取り組みが推奨されています。

最新の組織心理学研究でも、職場のシビリティ促進が有効であることがまとめられています。

| 傾向 | 観察される行動例 | 職場での影響 | 早期対処のコツ | 一次情報・公式リンク |

|---|---|---|---|---|

| 態度にムラ(上位へ迎合/下位へ攻撃) | 目上には過度に同調・称賛する一方、部下や後輩へ断定的・威圧的な物言い | 心理的安全性の低下、発言萎縮、チーム創造性の低下、離職意向の上昇 | 礼節基準の明文化(Civility規範)、1対1ではなく合意文書・第三者同席で運用 | Frontiers in Psychology 2023(職場シビリティ) Journal of Organizational Behavior 2021(インシビリティ) |

| 比較と採点の口癖(相対評価に偏る) | 「それは普通」「他社より下」など、会話が常に順位付け・相対比較に収束 | 内発的動機づけの低下、学習回避、関係性の摩耗による協働品質の悪化 | 評価軸を目的・KPI・期限へ切替(土俵替え)、相対ではなく絶対基準で合意 | APA Dictionary: Social comparison Noba Project(社会的比較理論) |

| 功績の独占・他者貢献の矮小化 | 成果を自分一人の手柄として語る/他者の貢献を「運が良かった」などで切り捨て | 信頼の毀損、役割不明確化、パフォーマンス低下、エンゲージメント低下 | 役割分担・成果物・エビデンスの可視化(議事録/タスク管理/決裁ログ) | Journal of Organizational Behavior 2021(職場の無礼と影響) 総務省統計局 労働力調査(関連指標) |

| 話題が自分中心へ収束(自己中心性) | 会話を自分の実績・人脈・経験談へ引き寄せる/相手の発言を被せて上書き | 会議効率の低下、情報多様性の喪失、意思決定の質低下 | アジェンダ事前共有、発言時間のタイムボックス、ファシリの指名制で分配 | Frontiers in Psychology 2023(Civility枠組み) |

| 冗談・軽口に刺を混ぜる(無意識の見下し) | 「誰でも知ってる」「常識」等の評価相槌/前置きで相手を下げる | 微細なストレスの蓄積、対人不信、発言回避による知識共有の停滞 | 人格ではなく言い回しを指摘するフィードバック、言語基準の共有 | APA Dictionary: Incivility Perspectives on Psychological Science 2022(面子脅威と反応) |

無意識に人を見下す人のサイン

すべての「見下し」行動が意図的に行われるわけではありません。むしろ多くの場合、本人にそのつもりがなくても、相手には上から目線として伝わることが少なくありません。

典型例は冗談や軽口に見せかけながら、小さな刺を混ぜる発言です。たとえば「そんなの普通でしょ」「誰でも知ってるよ」といった何気ない一言がそうです。

これらは会話の潤滑油として言っているつもりでも、受け取る側には評価や採点のニュアンスとして積み重なります。

心理学的に見ると、こうした発言の背景には「自分を相対的に上に置いて安心したい」という心の働きがあります。研究でも、劣等感や不安を強く抱える人ほど無意識に他者を軽視する発言を増やす傾向が示されています。

この段階での対応策は、人格全体を批判するのではなく「言い回し」に注目することです。「その言い方だと少し伝わりにくいかも」と軽くフィードバックするだけで、本人に自覚を促すことができます。

攻撃的にならず、具体的な言葉の選び方に絞って伝えることで、相手も受け止めやすくなり、不要な対立を避けられます。無意識レベルでの言葉選びは、気づきを得るだけで改善されるケースが多いのです。

| サイン | 具体例(会話の一部) | 心理メカニズム | 職場での影響 | 根拠・一次情報リンク |

|---|---|---|---|---|

| 評価相槌(常識化・平板化) | 「それは普通」「誰でも知っているよ」などの評価目線の相槌 | 社会的比較で相対上位を確認し安心を得る自己防衛 | 心理的安全性の低下、発言萎縮、知識共有の停滞 | APA Dictionary: Social comparison Journal of Organizational Behavior 2021 |

| 被せて正解を上書き(割り込み訂正) | 相手の話の途中で結論だけを言い切り、説明の主導権を奪う | 優位性の迅速な誇示と主導権確保による不安低減 | 会議効率の低下、当事者意識の喪失、意思決定の質低下 | Frontiers in Psychology 2023(Civility) Perspectives on Psychological Science 2022 |

| 前置きで相手を下げるフレーズ | 「素人には難しいだろうけど」「初心者向けに言うと」等のディスカウント前置き | 面子維持バイアスと脆弱な高自尊感情の防衛的表出 | 関係の摩耗、学習意欲の減退、離職意向の上昇 | Journal of Personality 2022(自己愛と攻撃性) APA Dictionary: Incivility |

| 皮肉まじりの冗談(評価を笑いで包む) | 「冗談だけど…」と前置きし、能力を軽く下げる含みを持たせる | 間接的攻撃(皮肉)で自己優位を確保する回避的戦略 | 微細ストレスの蓄積、チーム信頼の毀損、協働品質の低下 | Journal of Organizational Behavior 2021 Noba Project: Social Comparison |

| 常時比較の枕詞(相対化クセ) | 「Aよりはマシ」「Bと比べると弱い」など結論を相対比較で語る | 相対評価依存による上方・下方比較の過剰使用 | 内発的動機の低下、学習回避、目的から外れる議論の増加 | APA Dictionary: Social comparison Frontiers in Psychology 2023 |

見下した言い方をする人の例

見下した言い方には一定のパターンがあります。代表的なのは以下のようなフレーズです。

- 前置きで相手を下げる:「素人には難しいだろうけど」

- 比較で締めくくる:「まあ、うちのやり方のほうが上だね」

- 努力を運で片づける:「タイミングが良かっただけ」

- 強い断定で相手を封じる:「それは絶対違う」「話にならない」

これらは一見して強い自信の表れのようですが、聞き手にとっては心理的な負担やストレス要因になります。日本語文化における「マウントを取る言い方」とも呼ばれる典型例で、繰り返し受けると自尊感情を損なうリスクがあります。

対処の基本は「態度と内容を切り分ける」ことです。言葉の中に有益な情報が含まれているなら、内容だけを拾い、態度に含まれるトゲは心の中で処理するイメージを持ちます。

どうしても態度自体に触れる場合は「内容は理解できたよ。言い方だけ少し柔らかいと助かる」と希望形で伝えるのが望ましいです。心理学的にも、希望形のフィードバックは防衛心を刺激しにくく、改善を促しやすいとされています。

このように「相手の態度を直接受け止めない工夫」を持つことで、精神的な疲労を大幅に軽減できます。

| カテゴリ | NG例(そのままの言い方) | OK例(中立・希望形の言い換え) | コミュニケーション上のリスク | 根拠・一次情報リンク |

|---|---|---|---|---|

| 前置きで相手を下げる | 素人には難しいだろうけど、この仕様は理解できる? | 前提を共有して進めたいので、この仕様の要点を一緒に確認させてください | 面子を傷つけることで防衛反応を誘発、発言萎縮と心理的安全性の低下 | Journal of Personality 2022(自己愛と攻撃性) APA Dictionary: Incivility |

| 比較で締める(相対化) | うちのやり方のほうが上だから、その案は採用できない | 評価軸を明確にして比較したいです。合致していれば採用、違えば修正案を検討しましょう | 相対評価依存が強まり協働が阻害、目的から逸脱した優劣論争が増加 | Noba Project: Social Comparison Journal of Organizational Behavior 2021(職場のインシビリティ) |

| 努力を運で片づける | 成功はタイミングが良かっただけだよ | 成功要因を分解して再現可能な点と偶然要素を整理しましょう | 内発的動機の低下、学習サイクルの断絶、関係の摩耗 | Perspectives on Psychological Science 2022(面子と攻撃反応) APA Dictionary: Incivility |

| 強い断定で封じる | それは絶対違う。話にならない | この前提だと想定と合いません。根拠データを見ながら別案も検討させてください | 意見表明の抑制、対立の固定化、意思決定の質低下 | Frontiers in Psychology 2023(職場のシビリティ促進) 厚生労働省:職場のハラスメント対策 |

| 評価相槌(常識化・平板化) | それ普通。誰でも知ってるよ | その点は共有されています。次に進めるための追加情報を教えてください | 知識共有の停滞、発言萎縮、チームの学習文化の劣化 | APA Dictionary: Social comparison Journal of Organizational Behavior 2021 |

人を見下す態度の人はこれが高い時の対処

- 職場でのケースと注意点

- 撃退より効く無力化のコツ

- 無視は逆効果?代替策

- 境界線と会話テンプレ

人を見下す態度の人はこれが高いと感じるとき、最も大切なのは「感情的に対抗しない」ことです。相手の行動は不安や劣等感を覆い隠すための防衛反応であることが多く、正面から衝突すればむしろ態度を強める結果になりかねません。

そのため、職場や日常生活で実際に取れる対処法は「仕組みを使う」「反応を調整する」「境界線を明確にする」といった実務的な工夫です。

具体的には、議事録やタスク管理ツールを活用して事実を記録し、口頭だけで合意を取らないことが挙げられます。成果や責任を可視化するルールを導入することで、個人間の摩擦を制度に吸収させることができます。

これにより、相手のマウンティングや過大評価に振り回されるリスクを減らせます。

また、心理的側面からは「低反応かつ高明確」という態度が有効です。反応を過度に与えず、必要なことだけを明確に言語化する。例えば「ご意見は理解しました。

次はAとBを確認ですね」といった形で会話を未来志向に導くことで、相手の攻撃性を鎮めつつ進行を保つことができます。

こうした対応は、撃退ではなく「無力化」を目的としています。相手がエネルギーを得られなくなることで、見下す態度は次第に減少していきます。反応パターンを変えることが、最も実用的かつ持続可能な方法だと言えます。

| 対処戦略 | 具体アクション | 狙い・効果 | リスク/注意点 | 根拠・一次情報リンク |

|---|---|---|---|---|

| 記録・可視化で仕組みに吸収 | 共有議事録に決定事項・担当・期限を記載し配布。タスク管理で役割を可視化。重要合意はメール/稟議で残す | 功績の横取りや責任転嫁を予防。個人対立を制度のプロセスに移し替える | 記録が煩雑だと形骸化。フォーマット統一と運用ルールの徹底が必要 | Journal of Organizational Behavior 2021(職場のインシビリティ) 厚生労働省:パワハラ防止対策 |

| 反応の脱糖質化+高明確 | 挑発や皮肉には事実のみを短文で返答。次のステップ(誰が何をいつ)を明確化して会話を前進させる | 相手の「反応から得る報酬」を断ち、行動学習を弱める。不要な衝突を回避 | 無視と誤解されないよう最低限の承認語を添える(了解、確認済み等) | APA Dictionary of Psychology:Extinction(消去) Perspectives on Psychological Science 2022(面子と攻撃反応) |

| 土俵替え(評価軸の合意) | 目的・KPI・締切・品質基準を先に合意。優劣や比較の議論から、合意済み基準での意思決定に切り替える | マウンティングを無効化し、成果ベースの協働に集中できる | 基準が曖昧だと再び比較ゲームに戻るため、数値・定義を明文化 | Noba Project:Social Comparison Journal of Organizational Behavior 2021 |

| 境界線の事前設定(ポリシー化) | 連絡時間・敬称/呼称・会議体(必要時は三者面談)をガイドライン化。合意文書や社内規程に落とし込む | 越境行動の抑止と心理的安全性の確保。個人の我慢に依存しない | 単なるお願いでは効力が弱い。組織ルールに組み込んで周知徹底 | Frontiers in Psychology 2023(職場のシビリティ促進) 厚生労働省:パワハラ防止対策 |

| 正規ルートで相談・エスカレーション | 人事・コンプラ窓口・産業医/産業保健総合支援センターに相談。必要に応じて労働局・外部機関へ | 早期介入で被害拡大を防止。記録を基に是正措置や配置見直しへ | 証拠不十分だと是正が難しい。日時・発言・影響を時系列で記録 | 産業保健総合支援センター(公式) 厚生労働省:パワハラ防止対策 |

職場でのケースと注意点

職場は成果や評価が直接絡むため、人を見下す態度が最も顕著に現れやすい場面です。典型的な行動としては「功績の横取り」「責任の押し付け」「マウンティング的な発言」などがあります。

これらは短期的には小さな摩擦に見えても、長期的にはチームの信頼関係を損ない、パフォーマンスの低下や離職意向の増加につながることが複数の研究で示されています。

特に注意すべきは、感情的に正面から衝突する対応です。見下す態度の背景には防衛反応があるため、直接的に反論すると防衛心をさらに強め、より攻撃的な態度を取るリスクがあります。

そこで有効なのは「仕組みを使う」方法です。議事録やタスク管理ツールを活用して事実を記録したり、合意形成を文書化したりすることで、感情的な対立を制度的な枠組みに吸収できます。

総務省統計局の労働調査でも、業務効率や職場満足度に「透明性と合意形成の仕組み」が寄与することが示されています。

撃退より効く無力化のコツ

「撃退」という言葉は一時的な爽快感を与えますが、現実的には関係悪化や長期的な摩擦を招く可能性が高いです。実務的に有効なのは「無力化」です。つまり、相手の行動がエネルギーを得られなくなるように、自分の反応を変えることです。

無力化には三つの基本があります。第一に「反応の脱糖質化」です。皮肉や挑発に対して感情的な反応をせず、観察事実だけを短く返すことで、相手が「反応を楽しむ快感」を得にくくします。

第二に「土俵替え」です。勝ち負けや比較の話から降り、目的や成果といった別の評価軸に会話を誘導します。

第三に「補給線を断つ」です。自慢話や他者下げが始まったときに「ありがとうございます。では今回の議題に戻りましょう」とやさしくリダイレクトし、議題を現実的なタスクに戻す方法です。

心理学の行動理論でも、報酬が与えられない行動は次第に弱まることが示されています。この観点からも、無力化は防衛反応を強めずに効果を得られる合理的なアプローチです。

無視は逆効果?代替策

無視という対応は一見シンプルですが、実際には逆効果を生むことがあります。特に承認欲求が強い人に対して無視をすると、さらに強い発言や行動に出ることがあります。

さらに職場で無視を続ければ「コミュニケーション不全」と評価され、自分に不利益が及ぶ可能性もあります。

そこで有効なのは「低反応+高明確」のスタンスです。返答は短く淡々と行い、次のステップや事実は明確に伝えることが大切です。例えば「ご意見は理解しました。

次はAとBの確認ですね」と言えば、相手の承認欲求を一定程度満たしつつ、過剰にエネルギーを与えずに会話を未来志向に導けます。

また、攻撃的な発言には「その表現だと誤解が出やすいので、別の言い方にしていただけると助かります」と、行動修正の依頼に落とし込むのが効果的です。

人格批判ではなく行動単位で伝えることで、防衛心を刺激せずに改善を促せます。チーム単位では「評価は本人のいない場で行わない」「意見は事実に基づいて述べる」といったルールを明文化し、組織的に取り組むことが推奨されます。

| 場面・課題 | 推奨アプローチ | 具体フレーズ例 | 期待できる効果 | 根拠・一次情報リンク |

|---|---|---|---|---|

| 挑発や皮肉への反応で消耗する | 低反応+高明確(事実のみ短く、次の行動を明示) | ご意見は確認しました。次はAとBを本日17時までに対応します | 相手の反応から得る報酬を減らし、行動学習(強化)を弱める | APA Dictionary of Psychology:Extinction(消去) |

| 言い方の棘で場が荒れる | 人格でなく言動単位へフィードバック(希望形で依頼) | 内容は理解しています。誤解を避けるため別の言い方にしていただけると助かります | 防衛心を刺激しにくく、表現改善につながりやすい | Perspectives on Psychological Science 2022(面子と攻撃反応) |

| 比較ゲームに巻き込まれる | 土俵替え(目的・基準・締切の合意に会話を戻す) | 上位下位の話ではなく、今回のKPIと期日で判断しましょう | 優劣の応酬を無力化し、成果基準へ集中できる | Noba Project:Social Comparison(社会的比較理論) |

| 無視で関係が悪化する懸念 | 最小限の承認語+次のステップ提示(無視は避ける) | 承知しました。私が資料を作成し、明朝にドラフト共有します | 対立を深めず進行を維持。コミュニケーション不全の評価を回避 | Frontiers in Psychology 2023(職場のシビリティ促進) |

| 個人対応で限界を感じる | 仕組み化と正規ルート相談(記録・可視化・合意/人事・コンプラへ) | 本件は議事録に明記します。併せて上長同席の打合せを設定します | 個人対立を制度に吸収。早期是正や安全配慮の実行につながる | 厚生労働省:パワハラ防止対策 産業保健総合支援センター(公式) |

境界線と会話テンプレ

人間関係において疲労が蓄積する大きな原因は、相手に境界線を越えられることです。見下す態度をとる人は、こちらが黙認していると「許可」と解釈してさらに踏み込んでくる傾向があります。したがって、自分が守りたいラインを明確にし、事前に伝えておくことが重要です。

境界線を守るための三つのポイントがあります。第一に「守りたいルールを具体化する」こと。例えば「業務連絡は就業時間内に限定する」「査定に関わる話題は上長を同席させる」といった形で、誰が見ても分かるルールにします。

第二に「曖昧にせず先に提示する」こと。後出しで指摘すると感情的な衝突に発展しやすいため、関係が安定している段階で共有するのが効果的です。第三に「第三者や仕組みに委ねる」ことです。境界線を「個人の希望」ではなく「組織のルール」にしてしまえば、相手も反発しにくくなります。

加えて、会話テンプレートをいくつか準備しておくと、実際に相手と接するときに安心です。

- 受け流しテンプレ

「なるほど、情報ありがとう。では要件に戻ります」

「視点は違うけど締切は同じだね。進め方を決めよう」 - 境界線テンプレ

「その言い方だと伝わりにくいです。事実に絞って話してください」

「この件は上長を交えて進めます。日程を調整します」 - 合意テンプレ

「今日はAの決定だけで終えます。Bは資料が出てから検討します」

「担当は私、責任者はXさん。期限は金曜で記録します」

短くシンプルなフレーズですが、あらかじめ準備しておくだけで心に余裕が生まれ、相手に流されずに会話をコントロールできます。心理学研究でも、対人ストレス場面で「準備した応答スクリプト」を持つ人は、心拍やストレスホルモンの上昇が緩やかであることが示されています

| シチュエーション | 境界線の設定(ルール化) | 会話テンプレ(例) | 組織的手当て(仕組み) | 根拠・一次情報リンク |

|---|---|---|---|---|

| 就業時間外の連絡が頻発する | 業務連絡は就業時間内に限定、緊急の定義と連絡経路を明文化 | 業務連絡は就業時間内でお願いします。緊急は電話のみで受けます | 勤務時間ポリシーの掲示、通知サイレンス設定の推奨、緊急連絡基準の共有 | 厚生労働省:労働時間制度の概要 |

| 成果の横取りや役割逸脱が起きる | RACI(責任分担)を事前合意、議事録で決定と担当を可視化 | この件は私が担当、最終責任は部長。議事録に反映して共有します | RACIテンプレ運用、定例での合意確認、版管理された議事録の保管 | 厚生労働省:パワーハラスメント防止対策 |

| 攻撃的・見下した言い回しが続く | 人格評価を禁止し、事実と行動に限定して話すガイドラインを策定 | 内容は理解しました。誤解を避けるため事実ベースで表現をお願いします | コミュニケーション・ポリシー(シビリティ)策定と周知、管理職研修 | Frontiers in Psychology 2023:職場のシビリティ促進 |

| 査定・評価に関する個別圧迫 | 評価や人事の話題は上長・人事同席の場に限定、1対1で議論しない | 評価の話は人事同席の場で進めます。日程を設定します | 三者面談の標準化、議事録の保存、人事窓口・相談経路の明示 | 厚生労働省:パワハラ防止指針 |

| 会議での割込み・被せ発言で進行妨害 | 発言ルール(手短・順番・タイムボックス)を事前合意して司会が運用 | 今はAさんの番です。発言後に順番でお伺いします | ファシリテーション役の任命、発言順UI(挙手機能)の活用、タイマー運用 | APA Dictionary:Assertiveness(自己主張) |

総まとめ 人を見下す態度の人はこれが高い

記事をまとめます。

- 見下しの裏には不安がありプライドや承認欲求が過剰になりやすい

- 特徴は自慢と比較の多用で内容より優位性の演出に偏りがち

- 職場では記録と可視化で横取りや責任転嫁の余地を減らす

- 撃退より無力化が実務的で反応と土俵を設計して効果を出す

- 無視は短期的に楽でも長期では逆効果になりやすい

- 低反応高明確の原則で会話を未来志向に束ねる

- 冗談の皮を被った小さな刺は早期に言い回しへフィードバック

- 目上に弱く目下に強いムラは優位性探索の癖として理解する

- 内的構造は不安防衛回路で安心の取り方が不器用だと捉える

- 境界線は運用ルールに落として先に明示しておくと効く

- 会話テンプレを用意して動揺せず進行役に回る

- 比較ゲームを降りて目的と基準の合意で物差しを替える

- 内容と態度を切り分けて情報だけ拾い毒は捨てる

- 合意文書と第三者を介して個人対立から仕組みに切替える

- 人を変えるより仕組みで事故率を下げる発想が近道です

ここまで、人を見下す態度の人に見られる特徴や原因、職場での典型的な事例とその対処法を整理してきました。共通して浮かび上がるのは、相手の根底には「不安」と「承認欲求」があり、その不器用な扱い方として見下す態度が出ているという点です。

プライドや承認欲求が過剰に高まると、比較や攻撃に依存する行動が強化されます。しかし、対抗心や怒りで正面からぶつかるのではなく、仕組み・境界線・会話の設計を活用することで、自分の心を守りつつ建設的な関係を維持できます。

「人を見下す態度の人はこれが高い」と感じたときこそ、相手を変えようとするより、自分が取るべきスタンスや環境設計を整えることが有効です。感情的な消耗を減らし、安心して働ける場を確保するためのヒントとして、この記事で紹介した方法をぜひ参考にしていただければと思います。