検索してここに来たということは、ものすごく勘違いしているパートさんに日々モヤモヤしているはずです。パートで仕切る人やパートでしゃばる場面に遭遇すると、現場は一気に混線しますよね。自分は偉いと勘違いしてる人や仕事ができると勘違いしている人の特徴を知っておくと、感情に振り回されず対処しやすくなります。社員よりパートが強いと感じるのはなぜか、勘違いしてる人への対処法は何か、自分はできると思っている人への言い方はどう整えるのか、そして大事にされるパートさんとの違いは何なのか。この記事では、そのあたりをスッと腹落ちする形でまとめます。肩の力を抜いて読めるけど、明日から動ける実践ガイドにしました。

- 勘違いが生まれる職場構造と心理の仕組みを理解できる

- 代表的な特徴と見極めポイントを把握できる

- トラブルを悪化させない対処法と具体的な言い方が分かる

- 組織として効く仕組み化やエスカレーションの型を持てる

ものすごく勘違いしているパートさんの実態と背景

- パートで仕切る人が生まれる職場環境

- 仕事ができると勘違いしている人の特徴

- 自分は偉いと勘違いしてる人の心理

- 社員よりパートが強いと感じる理由

- 大事にされるパートさんとの違い

パートで仕切る人が生まれる職場環境

現場でパートで仕切る人が生まれやすいのは、役割の線引きが曖昧で、情報共有に穴があるときです。たとえば、指示系統が二重三重になっていたり、マニュアルが古く口伝中心だったり、会議にパートは呼ばれないのに現場判断だけは求められる、といった“隙間”があると、人は善意で空白を埋めようと前に出ます。その振る舞いが越権行為に見え、結果的に仕切っていると受け取られがちです。

背景には労働市場の構造的な事情もあります。日本の雇用者に占める非正規の職員・従業員(パート・アルバイト等)の比率は長期的に高く、現場の主要メンバーとして業務を支える場面が少なくありません。非正規雇用の定義や測定方法は総務省統計局の労働力調査で整理されており、現場での役割設計に直結します。フォーマルな役割設計が弱い職場ほど、インフォーマルな影響力が増しやすいのは自然な流れです。

では何を整えれば“仕切り”の発生率が下がるのか。実務では次の三点が効きます。

- 意思決定ルートの一本化

承認フローを「誰が・いつ・何を承認するのか」で図解し、現場掲示とチャットの固定メッセージで常時可視化します。変更時は担当者が即時に掲示板へ反映し、全員が同じ更新点を見られる状態にします。これにより、非公式な指示が入り込みにくくなります。 - 情報更新の定時化

日次の10分定例やシフト前ブリーフィングで、ルール変更・例外運用・顧客要望の最新を共有。非正規も同席もしくは必ず議事要点が届く仕組みにします。非正規人員の比重が高い現場ほど、情報の「到達保証」を作る意味は大きいです。 (総務省統計局) - 標準類の整備と改訂履歴

標準作業手順やチェックリストを最新版に保ち、版数と改訂理由を明示。紙一枚で見える化するだけで、我流の介入余地を狭められます。

忙しい時間帯に社員がフロアからいなくなる、判断が遅いといった“タイムラグ”も火種になりがちです。シフトごとに当番社員(判断窓口)を明示し、現場の問い合わせを集約すれば、前のめりな個人が仕切る必要は下がります。厚生労働省のハラスメント防止指針でも、指揮命令系統の不明確さはトラブルの温床になりうるため、ルールの明確化と周知が求められています。

仕事ができると勘違いしている人の特徴

仕事ができると勘違いしている人に共通しやすいのは、成果より動作量をアピールするクセです。「昨日はこんなに動いた」「何件も対応した」と活動量の多さは語るのに、品質やミス率、再作業の発生には触れない。評価軸が自分中心の納得に寄っており、チーム成果や顧客影響と接続していないのが特徴です。

もう一つのサインはアップデートへの抵抗です。自分のやり方が最適だという前提で動くため、新ルールや新様式が入っても「前のほうが早い」「現場はこうしてきた」と我流を優先しがち。注意を受けると防御的になり、功績を取りにいく一方で責任の所在には触れない、といった反応パターンが見られます。

実務対応では、主観と客観を切り分ける設計が有効です。抽象的な「もっと丁寧に」ではなく、次のように数値化されたKPIで対話しましょう。

・誤字脱字率は1%未満

・処理は締め時刻の10分前までに完了

・一次チェックの再作業率は週次で5%以下

このような測定可能な指標は、労働生産性や品質管理の基本です。厚生労働省や総務省の公表値はマクロ統計ですが、職場ではミクロKPIを運用して初めて行動が変わります。KPIとログ(受付時刻、完了時刻、チェック者、修正履歴)を紐づけるだけで議論は「感じ」から「記録」に戻り、説得ではなく合意運用へ移行できます。

心理的な観点では、職場の心理的安全性が低いと、人は自己正当化や過剰な自己主張に傾きやすいとされます。心理的安全性とは、発言しても罰せられないという信頼の感覚のこと。研究分野ではエドモンドソンの枠組みが広く知られており、改善の起点は「測定→共有→行動」にあります。職場が否定的な空気のままだと、我流に固執し対話が進みません。まずは安全に発言できる場を作り、数値基準で建設的な会話にのせることが鍵です。

| 特徴 | 具体行動例 | 観測できる指標(KPI例) | 想定リスク | 有効な対応 |

|---|---|---|---|---|

| 活動量の誇示と成果の軽視 | 処理件数や稼働時間を強調し、品質やミス再発には言及しない | ミス率(例:1%未満目標)/再作業率(週5%以下)/締め時刻遵守率(締め10分前完了) | 再作業増加、顧客満足低下、チーム生産性のばらつき拡大 | 品質KPIを明示しダッシュボードで共有、週次レビューで乖離要因を1点特定し是正 |

| 我流の固定化とアップデート抵抗 | 新様式や新手順の導入時に「以前の方が速い」と独自運用を継続 | 標準手順遵守率/版数追従率(最新版への移行率)/例外処理件数 | 標準化の破綻、引き継ぎ不能、品質ばらつきの常態化 | 手順の版管理と改訂履歴の可視化、例外承認フローの一本化、トレーニング実施 |

| 防御的反応と功績志向 | 注意に対し弁明や反論が先行し、責任より成果アピールを優先 | フィードバック受容度(行動変化の有無)/是正対応の完了率・所要日数 | 学習サイクル停滞、他者の萎縮、チーム内不信の拡大 | 事実→影響→合意基準の順で短く伝達し、行動記述型フィードバックを運用 |

| 心理的安全性の低さに起因する自己正当化 | 誤り指摘を個人攻撃と捉え黙り込む/反発する | 発言回数・質問件数/改善提案の提出数/エラー報告の即時性 | エラー隠蔽、属人化の強化、イノベーション低下 | 短時間の定例対話を設定し、失敗共有を推奨する運用規範を明文化 |

| 役割境界の越境と独断 | 承認者を介さずに優先順位や手順を勝手に変更 | 承認なし変更件数/承認待ち滞留時間/問い合わせの宛先集中度 | 責任所在の不明確化、コンプライアンスリスク | 承認フローを図解し掲示、当番窓口の明示、変更ログの即時共有で私的指示を抑制 |

自分は偉いと勘違いしてる人の心理

高圧的に見える振る舞いの根っこには、承認欲求と不安の同居があるケースが多いです。任されている感覚が弱い、評価の仕組みが不透明、情報共有から外れがち——こうした条件が重なると、人は存在感を誇示して埋め合わせようとします。非正規雇用はしばしば組織内コミュニケーションの主流から外れやすいという指摘もあり、周辺化の感覚が振る舞いを硬化させる引き金になりえます。

行動を和らげるには、人格ではなく役割に紐づく承認が有効です。たとえば次のように、具体的な場面と成果を短文で返します。

・問い合わせ履歴の知識が新任の教育に役立っている

・初日の導線づくりが混乱の予防に効いている

・棚卸し準備の段取りが作業時間の短縮に寄与している

この種のフィードバックは、承認の対象を「人そのもの」ではなく「役割上の行動」に限定する点がポイントです。承認が届くと過剰な自己防衛は緩み、こちらの線引き(判断は社員、作業はパートなど)が受け入れられやすくなります。さらに、均衡待遇の原則(同一労働同一賃金)や職務・責任の違いを制度として明確にし、説明可能な状態にしておくと、不公平感の先回りにもなります。

承認と線引きを両輪で回す際は、小さな合意を積み重ねるのが現実的です。週10分のミニ面談で「良かった点」と「改善点」を一点ずつ共有し、次週の確認ポイントを1つに絞る——この短サイクル運用は、対人摩擦を最小にしながら習慣を変える実装です。組織側の説明責任と評価の透明性を補強すると、過剰な優越感や被害感情は自然と減衰していきます。

| 心理メカニズム | 典型サイン | 背景要因 | 主なリスク | 対応・介入(根拠) |

|---|---|---|---|---|

| 承認欲求の過剰活性化 | 功績の独占発言、過度な自己アピール、他者の貢献を軽視 | 役割評価の不透明さ、成果の可視化不足、勤続年数による特権意識 | チーム士気低下、対人摩擦、離職リスクの増大 | 役割ベースの承認を定例化(行動と成果に紐づけた称賛)、評価指標の公開(例:達成率・再作業率)。厚生労働省の職場環境改善指針やパワーハラスメント防止指針の「公正な評価・周知」を参照 |

| 防衛機制(自己正当化・投影) | 指摘への過剰反発、責任転嫁、他部署批判の常態化 | 心理的安全性の不足、失敗共有の文化不在、叱責中心のフィードバック | 学習機会の喪失、エラー隠蔽、品質劣化 | 事実→影響→合意基準の順で行動記述型フィードバックを運用。心理的安全性の測定と改善(エドモンドソンの枠組みに基づく質問票)。公的機関のメンタルヘルス・労務管理資料を参照 |

| 自己効力感の歪み(過信) | 標準手順より我流を優先、変更に抵抗、例外運用を既成事実化 | 標準作業の未整備、版管理の不徹底、教育訓練の不足 | 標準化崩壊、引継ぎ不全、再作業増 | SOPの版管理(版数・改訂履歴・施行日を明記)、移行率のKPI化、訓練記録の整備。品質マネジメントの国際規格(ISO 9001)の「文書化された情報」「是正」に整合 |

| 地位欲求と非公式影響力の肥大 | 指示の横取り、非公式な指示系統の形成、会議外での根回し | 承認フローの不明確、当番窓口不在、情報到達保証の欠如 | 責任所在の曖昧化、意思決定の遅延・錯綜 | 承認フローの図解掲示、当番社員の明示、変更ログの一本化。労務管理・コンプライアンス実務のガイド(厚生労働省の周知・教育資料)を参考に手順を標準化 |

| 特権意識(勤続年数バイアス) | 「昔はこうだった」発言の反復、新手順の軽視、新人への越権指示 | 役割境界の未定義、権限委譲の基準不在、評価と賃金の整合不全 | 不公平感の蔓延、育成阻害、職場風土の硬直化 | 職務定義書(責任・権限・越権ライン)を配布、均衡待遇の説明、役割変更時の同意プロセスを設置。関連する厚生労働省の同一労働同一賃金の指針を参照 |

| 認知バイアス(成果の選択的記憶) | 成功事例のみ強調、失敗や顧客影響を過小評価 | データ可視化不足、ダッシュボード未整備、レビュー文化の弱さ | 意思決定の誤り、顧客満足度の悪化、再発防止不能 | KPIダッシュボードの運用(ミス率、顧客苦情件数、締切遵守率など)と週次レビュー。公的統計の定義を参照して指標を明確化(総務省統計局の労働関連統計など) |

| 周辺化による過度な自己主張 | 会議外での既成事実化、情報独占、他者の発言遮断 | 非正規人員が情報共有から外れる構造、シフト偏在 | 情報の属人化、業務継続性の低下 | ブリーフィングでの全員周知(議事要点配信)、到達保証の仕組み(掲示・ポータル・チャット固定投稿)。行政のハラスメント防止指針にある「周知・教育」の枠組みに沿って運用 |

社員よりパートが強いと感じる理由

現場で社員よりパートが強いと映るのは、公式の権限と非公式の影響力がズレているからです。勤務シフトの中心にいて在席時間が長い、古参で暗黙知を握っている、現場で声が大きく拡散力がある——こうした要素は組織図に載りませんが、現実の意思決定に強く作用します。特に、誰に確認すれば最新の運用が分かるのかが曖昧な職場では、実質的な相談窓口が「そこにいる人」へ収れんし、役職よりも影響力が優先されがちです。

この“影の指揮”が続くと、正規の判断ルートはやせ細り、現場は「音頭取りが複数」状態になります。結果、責任の所在がぼやけ、トラブル時に検証が難しくなります。対処の軸は次の三つです。

- 公式ルートの一本化

承認フローをダイアグラム化し、誰でも見られる場所に固定掲示します。例外承認の窓口も一つにまとめ、別ルートの存在をなくします。 - 更新責任の明確化

ルール変更は「誰がいつまでに何を更新するか」を役割に紐づけます。掲示板、社内チャット、紙マニュアルの改訂を同時刻に反映させ、改訂履歴を残します。 - 相談ハブの定時運用

シフトイン直後の5〜10分ブリーフィングで、当番社員を明示。現場判断の質問は当番に一本化し、聞き漏れをゼロに近づけます。

これらは権限の強化ではなく、情報の通り道を狭くまっすぐにする作業です。道が一本なら、誰が主導かで迷う余地は小さくなります。

| 現象・理由 | 具体例 | 背景データ・制度 | 主なリスク | 有効な対策(参考) |

|---|---|---|---|---|

| 非公式な影響力が強くなる | シフトの中心に在席する古参パートが暗黙知を握り、現場判断がその人に収れんする | 日本の就業実態では非正規の職員・従業員が現場の重要戦力となる状況が継続(出典:総務省統計局 労働力調査/厚生労働省「非正規雇用の現状と課題」) | 意思決定の属人化、業務のブラックボックス化、責任所在の不明確化 | 承認者と例外窓口を一本化し可視化(承認フロー掲示と改訂履歴の明示)。ハラスメント防止指針が求める周知・教育の徹底(参考:厚生労働省 職場のハラスメント対策) |

| 情報到達の偏り | 会議情報や運用変更が社員だけに共有され、現場ではパートの解釈に依存して伝言化 | 統計的にも非正規比率の高さが示され、情報設計の不備は運用差を拡大(出典:厚労省 雇用情勢 図表) | 誤運用の拡散、再作業・クレーム増、現場の分断 | 日次ブリーフィングと変更ログの義務化、同報チャネルの統一、更新責任者の明確化(参考:厚労省 ハラスメント防止の周知・教育項目) |

| 承認フローの不明確・二重承認 | 現場でパートが指示を横取り/独自判断が走り、社員判断と衝突 | 組織内の権限設計が曖昧だと、形式的権限より実効影響力が優先されやすい(一般的な内部統制の論点) | コンプライアンス違反、責任追及の遅延、品質ばらつき | 承認図の掲示、例外承認を一元化、変更の同時反映。トラブル記録と上長エスカレーションの型を整備(参考:厚労省 相談対応・体制整備) |

| 職務・待遇の説明不足による不公平感 | 評価や手当の根拠が共有されず、パート側が影響力で補おうとする | 均衡待遇・同一労働同一賃金の考え方と説明責任が求められる(出典:厚労省 同一労働同一賃金 特集) | 不満の蓄積、離職や関係悪化、現場ルールの形骸化 | 職務記述書と評価基準の公開、処遇差の理由の事前説明、相談窓口の明記(参考:厚労省 同一労働同一賃金) |

| 当番・相談ハブの不在 | シフトごとに誰へ確認すべきか不明で、現場が「そこにいる人」へ依存 | 非正規比率が高い職場では、相談ルートの制度設計が運用の安定に直結(出典:総務省統計局 労働力調査) | 判断の遅延・誤り、顧客影響の拡大、責任のたらい回し | 当番社員の明示、5〜10分のシフトイン・ブリーフィング、一次窓口の固定と記録化(参考:厚労省 ハラスメント防止の体制整備) |

大事にされるパートさんとの違い

評価されて大事にされるパートさんは、影響力の使い方が整っています。求められる前に仕切るのではなく、任された範囲を確実にやり切り、境界をまたぐときは必ず一言確認します。トラブルが起きた際は、時系列の記録を残して後工程に引き継げる形に整えます。組織の仕様に沿ったふるまいがベースにあるため、周囲は安心して任せられ、結果的に裁量の相談が集まりやすくなります。

見極めの観点は次の通りです。

・合意済みの手順を尊重し、例外処理の理由を可視化できる

・報連相の初動が早く、確認が一度で終わるよう工夫する

・自分の判断を語るより、組織の基準へ戻す言い方を選ぶ

同じ「前に出る」でも、周囲の合意を伴っているかどうかで評価は分かれます。合意を伴う前進は信用を積み、独断の前進は信用を削ります。職場の“空気”ではなく、手順と記録でこの差を見える化すると、配置や育成の判断がぶれにくくなります。

| 比較観点 | 大事にされるパートさんの具体行動 | 「仕切る/勘違い」行動との違い | 効果・期待される成果 | 参考/公式ガイド |

|---|---|---|---|---|

| 役割と境界の遵守 | 担当範囲を明確に把握し、境界をまたぐ前に社員へ合意を取り付ける。新人の手順説明は行うが評価判断は社員へ委ねる | 自己判断で越権的に指示を出さない。承認者を必ず確認し、独自ルールを広めない | 責任所在が明確になり、現場の混乱や重複作業が減る | 厚生労働省 職場のハラスメント対策 |

| 報連相と情報共有 | 変更点や例外対応を当番社員・掲示板・チャット固定投稿に即時共有し、伝言ゲームを避ける | 私的な連絡網や口頭伝達に頼らず、共通チャネルに一元化する | 周知漏れや誤解が減り、再作業やクレームを抑制 | 厚労省 雇用情勢(図表) |

| 標準遵守と記録 | 最新版マニュアル・チェックリストに基づき、手順逸脱や例外対応はログに残す(日時・影響・是正内容) | 「現場の判断」を理由に我流を押し通さない。記録なしの口頭是正を繰り返さない | 検証可能性が高まり、再発防止と内部統制が機能 | 厚労省 相談体制整備 |

| KPIと品質意識 | ミス率・再作業率・締め時刻などのKPIで自己管理し、結果で会話する | 活動量の自慢に偏らず、品質・期限・顧客影響を指標で捉える | 生産性が安定し、評価が公平・透明になりやすい | 厚労省 同一労働同一賃金 |

| 改善提案の公式ルート | 業務改善は所定フォーマット(要因・対策・期待効果・測定方法)で月例会議に提出し、現場で独断前倒し運用をしない | 場当たり的なルール改変や周囲への既成事実化を避ける | 組織的に検討でき、採否や責任分担が明確になる | 厚労省 周知・教育項目 |

ものすごく勘違いしているパートさんへの実践的アプローチ

対応の基本は、人を変える前に場を整えることです。役割の線引き、品質基準の明文化、情報ルートの一本化——この三点が曖昧なまま個人に注意しても、主観のぶつかり合いにしかなりません。まずは職場の“土台”を以下の順で整えます。

役割と境界の見取り図を作る

・担当範囲、承認者、例外時の連絡先を一枚図に

・越権と誤解されやすい接点は、具体例で明記

・新人配布用と既存メンバー用の二種類を用意

品質とスピードのKPIをセットで運用

・ミス率、再作業率、締め時刻などを指標化

・ダッシュボードは誰でも見られる共通場所に

・週次レビューで指標の変化と要因を1つだけ確認

情報ルートの一本化と更新ルール

・変更は当番社員が即時に掲示板へ反映

・シフトイン時に直近24時間の更新要約を共有

・議論は公的なスレッドに集約し、個別DMは控える

土台が整えば、次のステップは「伝え方」と「仕組み」での抑制です。後続の各セクションで、具体的な言い方や設計例を示します。

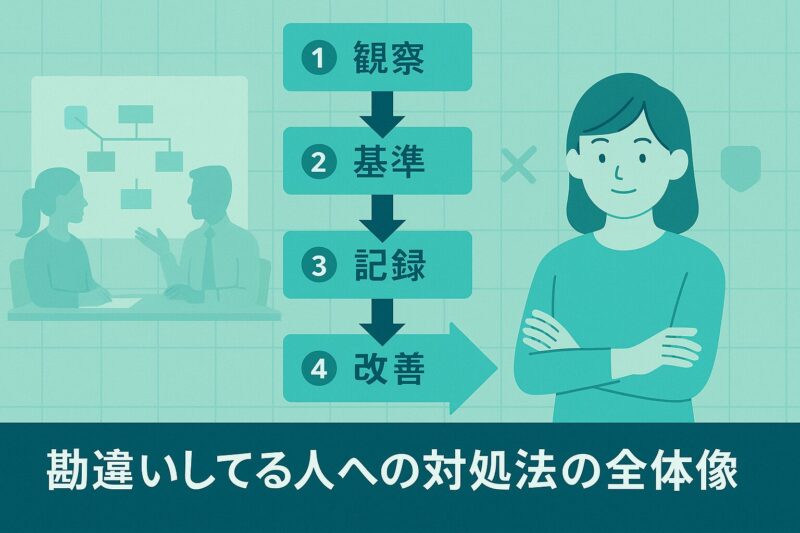

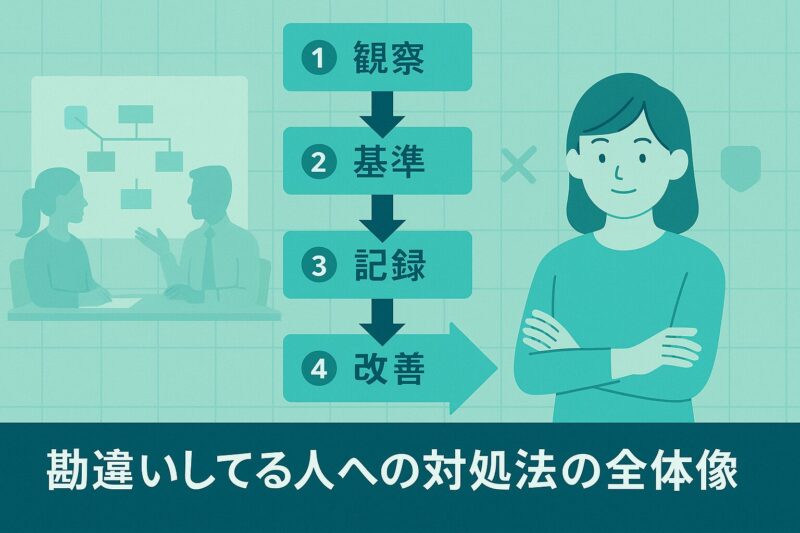

- 勘違いしてる人への対処法の全体像

- 自分はできると思っている人への言い方

- パートでしゃばるを止める仕組みづくり

- パートで仕切る人を活かす配置と役割

- トラブル時の記録と上司へのエスカレーション

勘違いしてる人への対処法の全体像

最初に整えるべきは人ではなく環境です。役割の線引き、品質基準、情報ルートの三点が明確であれば、行動の揺れは自然と小さくなります。役割の曖昧さや情報の非対称は、各自が勝手に“辻褄合わせ”を始める温床になるため、まずそこを塞ぐのが近道です。

役割の線引きは、担当範囲と越権ラインを図解に落とすと共有が速いです。品質基準は、ミス率や再作業率などのKPIを最小限で決め、現場ですぐ読める場所に掲示します。

情報ルートは、変更の起点と反映先を一本化し、私的な連絡経路に依存しない仕組みに切り替えます。これらは個人を責める手段ではなく、解釈の余地を減らすための“共通の足場”づくりです。

短サイクルの振り返りも効果的です。週10分のミニ面談で、良かった点と改善点を一点ずつ確認します。人格に踏み込まず、役割の履行に絞って話すと、対話の温度が上がりにくく継続しやすいです。

役割明確化や心理的安全性がパフォーマンス向上と関連することは、古典的な組織研究や実証研究でも示されています。

参考までに、最小構成の運用例を示します。

| 運用要素 | 最低限の決め方 | 可視化の置き場 |

|---|---|---|

| 役割の線引き | 担当・承認・例外連絡先を一枚図で定義 | 休憩室掲示+社内ポータル |

| 品質KPI | ミス率、再作業率、締め時刻の3指標 | 日次のダッシュボード |

| 情報ルート | 当番社員が更新、全チャネル同時反映 | 掲示板・チャット固定投稿 |

| ステップ | 具体対応 | 目的・効果 | 測定・KPI例 | 参考/公式 |

|---|---|---|---|---|

| 役割と線引きの明確化 | 担当範囲・承認者・例外連絡先を一枚図にし、就業規則とセットで周知 | 越権や指示の複線化を防ぎ、判断窓口を一本化する | 越権指示件数/月、確認のやり直し件数/週 | 厚生労働省 モデル就業規則(周知方法・労基法106条) |

| 相談・通報ルートの整備 | 相談窓口の明示、相談者の不利益取扱い禁止の周知、社内方針の文書化 | 早期相談を促し、個人間トラブルを制度対応に切り替える | 相談受付件数/月、一次対応までの平均時間 | 厚生労働省 パワハラ指針(事業主が講ずべき措置) |

| 品質・スピードの基準化 | KPIを最小セットで設定(ミス率・再作業率・締切遵守)し、現場で可視化 | 主観論争を避け、行動修正をデータで行う | 誤記率≤1%、再作業率≤5%、締切遵守率≥95% | 厚生労働省 ハラスメント防止関連資料(体制整備) |

| 運用設計で空白をなくす | 承認フローの図解、シフト当番制度、変更ログの即時更新と全員周知 | 私的な指示や我流運用の入り込みを抑制する | 承認待ち滞留時間、中断発生件数、変更周知完了までの平均時間 | 厚生労働省 パワハラ指針(方針・体制・周知) |

| 記録とエスカレーション | 事実・影響・是正依頼・相手反応を統一様式で記録し、上長へ段階的に報告 | 感情的対立を避け、再発防止と組織判断を容易にする | 同種指摘の反復回数、是正完了までのリードタイム | 厚生労働省 パワハラ指針(再発防止、事後対応) |

これらを整えた上で、個別のフィードバックや配置最適化に進むと、衝突が起きにくく再発防止もしやすくなります。

自分はできると思っている人への言い方

自分はできると思っている人には、論破より“枠に戻す”伝え方が有効です。事実→影響→合意済み基準の順に短く伝えると、主観の応酬を避けられます。

- 事実を短く共有する

「このフォーム、昨日と今日で形式が二種類になっていました」 - 影響を具体化する

「その結果、突合に5分余計にかかり、締め準備が遅れました」 - 合意した基準へ戻す

「明日からは新様式に一本化します。掲示板の最新版に従ってください」

議論を“正しさ”競争ではなく“合意へ復帰”のレールに乗せるのがコツです。感情が強まっている場面では、時間と場所を切り替えてから同じ三段で再提示します。否定表現を減らし、観察可能な行動に焦点を当てると、受け手の防衛は弱まります。これは行動科学で示されている、行動記述型フィードバックの基本に沿うものです。

現場で使いやすいテンプレートを置いておきます。

20秒フィードバックの型

・見た事実:本日A様式とB様式が混在

・影響:照合5分増で締め準備が遅延

・戻す基準:最新版A様式に統一、掲示板ver.3.2

・次の確認:明朝のブリーフィングで再確認

言い回しは簡潔でOKです。判断根拠は「あなたの考え」ではなく「合意した基準」に置くこと。これだけで、個人攻撃の誤解を減らしつつ、行動修正の確度を上げられます。

パートでしゃばるを止める仕組みづくり

しゃばる行動の多くは、判断の空白が呼び込んでいます。個人の性格を矯正するより、空白を仕組みで埋めるほうが持続します。

フローで“止まる場所”を可視化する

判断が必要な分岐点をフローチャートにし、承認者をノードに表示します。承認の電話や口頭依頼は記録化し、ログに残します。手順化と記録は、属人化を防ぐ最短ルートです。

当番制度で相談窓口を一本にする

各シフトに当番社員を設定し、現場判断は当番へ集約。質問の一次窓口を固定するだけで、指示の複線化は大幅に減ります。ブリーフィングで当番名と連絡先を毎回明示します。

変更ログの即時共有

ルール変更・例外対応は、当番がその場で変更ログに登録。掲示板の固定投稿とチャットのお知らせを同時に更新し、タイムスタンプを残します。改訂履歴が追えると、私的な解釈の介入余地が小さくなります。

提案の“正規ルート”を用意

前のめりな人のエネルギーは、改善提案のフォーマットへ誘導します。月1回の改善会議に絞って審議すると、現場での“勝手な前倒し運用”が減ります。提案は要因→対策→期待効果→測定方法の4点で提出。測定を伴わない提案は採用しない、という原則を明示します。

これらの仕組みは、働き方の多様化が進む現場で特に効きます。パートタイム従業者は情報の中心から外れがちという知見もあり、公式チャネルの整備が均質な運用に寄与します。

パートで仕切る人を活かす配置と役割

前に出るエネルギーを持つ人は、配置と境界の設計次第で現場の推進力になります。統制が利かない方向へ向けてしまうとトラブルの温床になりますが、適切な役割にアサインすれば、即応力や現場感覚を最大限に生かせます。

まず、どのミッションがその人の強みに適しているかを見極めます。対面力が高いなら来客導線の案内やレジ前の整流役、スピードがあるなら棚卸しや補充の初動、細部に強いなら備品管理など。米国労働省のONET情報の職務記述にも示される通り、職務適合度は成果と満足度の双方に影響を及ぼします。

任せる範囲を広げると同時に、越権と見なされやすい境界を事前に明示します。「新人への手順説明はOK、評価や合否の判断は社員が行う」「品出しの優先順位は当番社員が決める」など、線引きは抽象化せず具体的に。線上の曖昧さを潰しておくことで、本人も迷いなく動け、周囲も安心して任せられます。

成果の見える化も実効性を高めます。所要時間のログ、棚卸し誤差率、顧客案内の完了件数など、シンプルな指標を記録し、週次で振り返ります。データに基づくフィードバックは自己評価と周囲の評価のズレを縮める効果があると報告されています。

配置転換の判断を支えるミニチェックを置いておきます。

配置転換のミニチェック

・強みはスピードか、正確性か、対人か

・改善提案を公式ルートに乗せられるか

・ルール運用に納得して動けるか

・境界が明示された時に安心して動けるか

境界が分かり、強みが活きる場所に立てば、仕切りは“推進”へと姿を変える可能性が高いです。

トラブル時の記録と上司へのエスカレーション

勘違い行動が続くとき、記録は自分とチームを守る盾になります。注意が三度必要になった、顧客に影響が出たといった“反復”と“リスク”は、上司や人事が動く判断材料です。記録がないと、問題が個人の主観に見え、適切な介入が遅れることがあります。

記録のポイントは簡素でよいので一貫させることです。

・日付/場所

・具体的な行動と直後の影響(定量・定性両方)

・依頼した是正内容(合意済み基準に紐づけ)

・返答や変更の有無

・次の打ち手の提案(例:同席面談、業務再割当)

エスカレーションは感情の共有ではなく、事実の伝達です。話を通す前に、記録を一枚にまとめ、望むアクションを明記します。上司は具体的なオプションとして受け止めやすくなり、意思決定に必要な情報が揃います。これらは内部統制の観点でも基本であり、不正防止やコンプライアンス対応の土台になります。

現場チャットに頼りすぎず、公式ロガー(Excelやクラウドのフォーム)に一元化すると、属人化のリスクを避けられます。何より、自分自身が冷静に状況を整理でき、対応の一貫性が保てます。

| 項目 | 内容(具体例・名称を明記) |

|---|---|

| 記録すべき事実 | 日時・場所、具体的行動(例:承認外の指示、基準逸脱)、直後の影響(顧客待ち時間5分増など)、是正依頼の内容、相手の返答・変化 |

| 推奨フォーマット | 社内報告フォーム(例:「インシデント報告書」)または共通フォーマット(Excel/Microsoft Forms/Google フォーム)でログ化。必ずタイムスタンプ、担当、参照KPI(誤字率、再作業率など)を入力 |

| 社内エスカレーション段階 | 一次:当番社員や直属上司へ口頭+フォーム提出。二次:人事・労務(ハラスメント相談窓口)へ事実ベースで共有。三次:コンプライアンス窓口/内部通報制度(公益通報)への報告 |

| 社外の相談・通報先 | 都道府県労働局 雇用環境・均等部(ハラスメント)。法令違反が疑われる場合は所轄労働基準監督署。内部で是正困難かつ要件該当時は公益通報者保護制度の外部通報先(消費者庁等)を利用 |

| 保存期間・根拠の目安 | 労働者名簿・賃金台帳等の労務関連記録は原則5年保存(当分の間3年)とされるため、関連インシデント記録も5年(最低3年)を推奨。就業規則や方針は労基法106条に基づき周知 |

補足:ハラスメント防止は事業主の義務であり、相談体制整備、迅速な事実確認、適正対処、再発防止、プライバシー保護等の措置が求められます。報告は感情ではなく事実で行い、望むアクション(同席面談、再配置、注意喚起)を明記してください。

まとめ ものすごく勘違いしているパートさんとの賢い距離感

下に、タイプ別の兆候と対応の違いをコンパクトに整理しました。現場で迷ったときの“早見表”として使えます。

| タイプ像 | 代表的な兆候 | 主なリスク | 効く一次対応 | 二次対応の軸 |

|---|---|---|---|---|

| 自分は偉いと勘違いしてる人 | 指示の横取り、選別的に返事 | 指示系統の混乱 | 役割の再提示と承認の言語化 | 当番社員の明示、変更ログ運用 |

| 仕事ができると勘違いしている人 | 活動量の自慢、品質への無関心 | 再作業の増加 | 品質KPIの提示とフォロー | チェックリストと所要時間の記録 |

| 自分はできると思っている人 | ルールより我流を優先 | 例外処理の常態化 | 合意済み基準へ戻す言い方 | 面談での短サイクル是正 |

| パートで仕切る人 | 越権的な指示、周囲の巻き込み | 責任所在の曖昧化 | 承認フローと窓口の一本化 | 役割の再配置と線引きの明文化 |

| 大事にされるパートさん | 報連相が速く境界を尊重 | 現場の安定に寄与 | 権限内の裁量を広げる | 成果の可視化と適正評価 |

最後に、明日から使えるチェックを置いておきます。

- 線引きは紙一枚で示せるか

- 品質とスピードの基準は誰でも分かるか

- 変更は一カ所で最新化されているか

- 記録は“事実→影響→是正”の順で残しているか

ものすごく勘違いしているパートさん要点まとめ

- 勘違いは情報の偏りと線引きの曖昧さから生まれやすい

- 活動量の自慢と品質無視は見極めの強いサインになる

- 自尊心と不安が混在し攻撃的な言動へつながりやすい

- 影の指揮が強まると正式ルートが形骸化しやすい

- 大事にされる人は境界を尊重し合意を伴って動いている

- まず役割と基準と情報ルートを整えるのが先決になる

- 注意は記録に立脚し主観のぶつかり合いを避けて伝える

- 自分はできると思っている人には枠組みで合意を戻す

- しゃばる行動は承認フローの可視化で自然に減らせる

- 前向きエネルギーは初動や案内業務で活かすと効果的

- 記録は日付出来事影響是正返答の順で短く残しておく

- エスカレーションは感情でなく事実と希望アクションで行う

- 表の評価軸をそろえると自己評価とのズレを縮められる

- 毎週10分のミニ面談で是正サイクルを小さく回せる

- ものすごく勘違いしているパートさんとは距離と枠で整える

以上を踏まえれば、感情に巻き込まれず、現場の生産性を落とさない対応ができるはずです。明日のシフトから、まずは“線引きの一枚”づくりから始めてみてください。