fact ライブ ひどいと検索する読者が知りたいのは、実際に何が起きているのかという客観的な根拠です。

本記事では、2025のスケジュールと復活の経緯、解散理由の整理と解散後の動き、チケットの取り方や想定される倍率、メンバー体制の確認、さらにボーカルが下手という指摘の背景を、公開情報と一般的な評価軸に基づいて解説します。

先入観を排し、事実と検証ポイントを整理することで、ライブの良し悪しを自分で判断できる視点を提供します。

- 賛否の理由を構造的に理解できる

- 2025年の公演情報と最新動向を把握できる

- チケット戦略と倍率対策の基本が分かる

- 評価が割れる要因を客観的に見直せる

factのライブはひどいのか

- ボーカル 下手と言われる要因

- メンバー構成と演奏の傾向

- 解散理由の公式見解を整理

- 解散後の活動と評価の変化

- 復活の経緯と位置づけ

ボーカルが下手と言われる要因

ライブでの評価が割れる背景には、音源と現場の前提条件の違いが横たわっています。スタジオ音源は録音後にピッチやタイミング、ダイナミクスを編集し、各楽器の帯域が重ならないようにミックスとマスタリングで最適化されます。一方のステージでは、会場の形状や反射(残響)、観客の密度、スピーカー配置、当日の機材や体調といった要素が同時に作用し、ボーカルの可聴性に揺らぎが生じます。特にハードコア〜ポストハードコア系で多用されるシャウトとクリーンの切り替えは、瞬間的な声帯負荷とダイナミックレンジの変化が大きく、周波数帯がギターやシンバルと重なると埋もれやすいことが指摘されます。

可聴性の差は「マイク乗り」「音量バランス」「コンディション依存性」の三点で説明できます。マイク乗りは、声がマイクの指向性と最適距離に入っているか(近接効果やポップノイズを含む)、音量バランスはPA(会場拡声音響)が声とバンド全体の音量・帯域をどの程度分離できているか、コンディションは当日の喉の状態や呼吸循環、モニターの聴こえやすさなどを含みます。一般的なロックのPAでは、ボーカル帯域(おおむね1.5〜4kHzの明瞭度域)を確保しつつもハイゲインのギターとシンバルが同帯域に張り出すため、編成が厚いほどミッド帯のトラフィックが混み合う傾向があります。

用語解説:PA(Public Address)は会場内で音を拡声・分配するシステム。ハイゲインは歪み量が大きいギター音色。ブレイクダウンはハードコア系で密度やテンポを落としリズムを強調する展開を指します。

| 観点 | スタジオ音源 | ライブ |

|---|---|---|

| 声の質感 | 編集・補正で均一化 | 当日の体調・会場で変動 |

| 帯域バランス | ミックスで最適化 | PAと反射で変化しやすい |

| シャウト⇄クリーン | 継ぎ目が滑らか | 移行時の音程・音量差が顕在化 |

| 定位(音の位置) | パンで固定 | 反射と遅延で曖昧になる場合 |

| 聴取環境 | ヘッドホン/スピーカー最適 | 人いきれ・騒音・立ち位置に依存 |

評価のばらつきを抑えるための一般的な観覧ノウハウとしては、後方中央寄りやPA卓付近の音の収束点で聴く、耳栓や音量抑制フィルターで低域・超高域を整えて中域の明瞭度を得る、ステージ右寄り・左寄りで特定パートの被りを避ける、といった方法が知られています。これは特定バンドに限らず、複数ギター編成や大音量系ライブ全般で有効とされるアプローチです。

| 要因 | 何が起きるか | 技術的背景 | チェックポイント | 対処の例 |

|---|---|---|---|---|

| マイク乗りと発声の一致 | 声量が不安定に聞こえ、シャウトからクリーンの切替で音程ブレが目立つ | マイクの指向性と距離のズレ、近接効果、瞬間的な呼気圧の変化で入力レベルが乱れる | マイクの口元角度・距離、切替直後の音程と子音の明瞭度 | マイク距離の安定化、ポップフィルター/ウインドスクリーンの活用、切替直前直後のモニター確認 |

| 帯域競合(ギター/シンバルと重なる) | 言葉が埋もれて「こもる」「刺さる」と感じやすい | ボーカルの明瞭度帯域(おおむね1.5〜4kHz)が、ハイゲインギターやシンバル(2〜6kHz)と競合 | サビで子音が聞き取りにくい、ギターが二本以上で同じ帯域を出し続けている | ギターの中低域/ハイミッドの整理、シンバルのレベル調整、ボーカル中心にスペースを確保 |

| PAミックスとモニター環境 | 会場によって声の抜けが大きく変わり、曲ごとに品質差が出る | FOH(客席側)と演者モニターのバランス、イコライザー/コンプレッサー設定の差 | PA卓付近での聴こえと前方での聴こえの差、曲ごとの声量・抜けの変化 | ボーカル帯域を中心にEQで窓を作る、コンプのアタック/リリース最適化、曲ごとにシーン設定 |

| 会場音響(残響・反射・キャパ) | 残響で子音がぼやけ、早口や高密度パートで言葉が流れる | 残響時間(RT60)が長い空間や硬い壁面で初期反射が増え、定位と明瞭度が低下 | 壁・天井の反射、満員時と空席時の聴こえ差、ホールとライブハウスでの違い | スピーカーの照射角最適化、吸音の追加、ディレイスピーカーの活用、残響を前提にボーカルEQを微調整 |

| 観客の立ち位置と聴取環境 | 前方では生音が勝ち、側方では特定パートが過多になり声が埋もれる | メインスピーカー軸直撃やギターキャビ直射、観客密度による実効吸音の差 | 前方中央・側方・後方中央での聴こえの違い、PA卓周辺のバランス | 後方中央やPA卓付近で合成音を聴く、音楽用耳栓で過多な低域と高域を整える、スピーカー軸を外す位置取り |

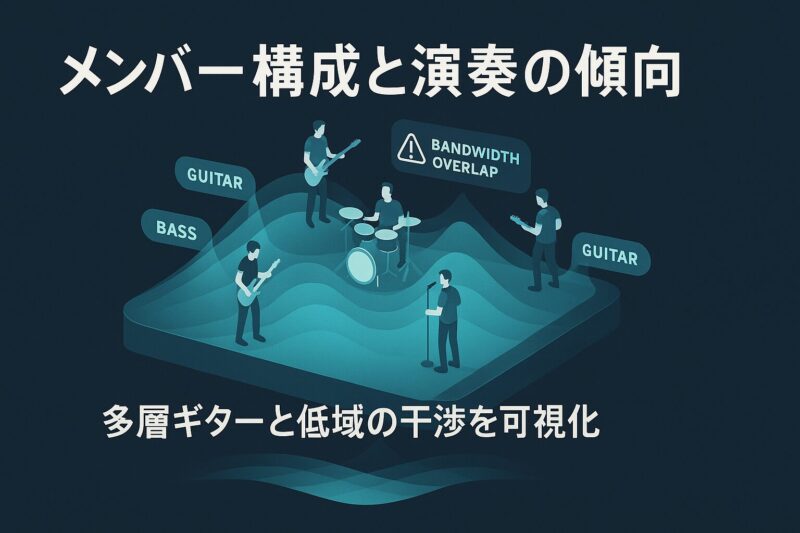

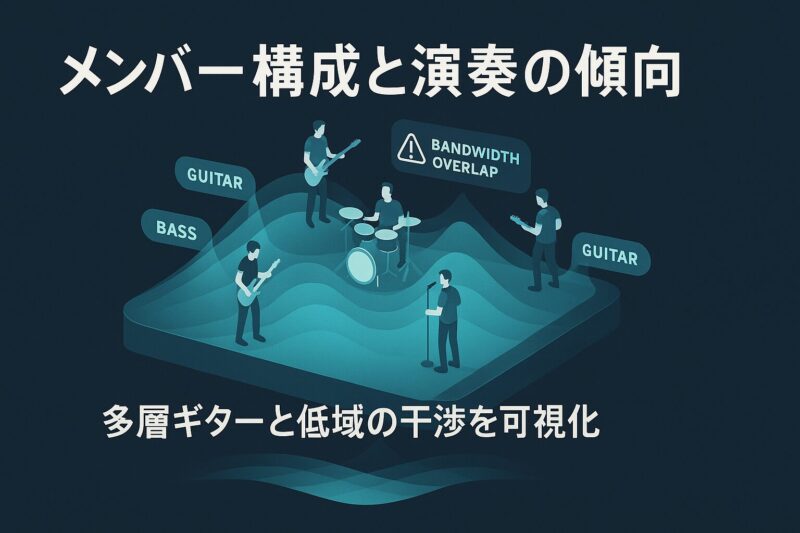

メンバー構成と演奏の傾向

ステージの骨格は、ツイン〜トリプルギター、ベース、ドラム、ボーカル(複数コーラスを含む)という厚い編成が基本です。ギターは高音域でリードやメロディを担うパートと、中低音域でコードの土台やリフを刻むパートに役割分担され、ベースとキック(バスドラム)が低域でリズムの芯を固定します。ボーカルはシャウトとクリーンを曲の展開に合わせて切り替え、コーラスがユニゾン(同じメロディ)とハーモニー(和声音程)を行き来して音像に厚みを与えます。

この構造は音圧感と立体感を生みますが、同時に帯域の重複が起きやすく、会場の反響が加わると200〜400Hz付近(中低域)が膨らんで「音が団子」に感じられる場面が出ます。特に歪みの強いギターが二本以上で同じコード帯域を出し続けると、ベースの基音と干渉して輪郭が曖昧になりやすい傾向があります。録音物ではパン(左右配置)とイコライザーで分離できますが、ライブは会場全体でほぼモノラルに近い合成音として聴こえるため、分離が難しくなるのが理由です。

当日の聴こえ方はセットリストで大きく変わります。ブレイクダウンやダウンチューニング曲が多い構成では重心が下がり、ベースとキックの帯域が主役になるため、ボーカルの明瞭度はPAが中域(1.5〜4kHz)の抜けをどこまで確保できるかに依存します。逆にテンポの速いメロディック比重の高い構成では、ハイミッド(2〜6kHz)の情報量が増え、シンバルやギターの上物とボーカルが競合しやすくなります。こうした楽曲配合の揺れが、同一ツアーでも公演ごとの印象差を生む主因です。

| パート | 主なメンバー(時期) | 役割・帯域の目安 | 演奏の傾向 | ライブ時の留意点 |

|---|---|---|---|---|

| ボーカル | Hiro(Vo)※一部曲でCho | 明瞭度帯域1.5〜4kHz中心 | シャウトとクリーンの切替で起伏を作り、英語主体の発声でメロディとリズム双方を牽引 | ギターやシンバルと帯域が競合しやすい。後方中央付近での聴取で言葉の抜けが安定しやすい |

| ギター(リード) | Kazuki(Gt/Vo) | ハイミッド〜高域(2〜6kHz) | メロディックなリードやアルペジオ、ツイン〜トリプル体制時はハーモニー/対位の分担 | 高域が強い会場では耳当たりがきつくなるため、スピーカー軸を外した位置で全体像を捉える |

| ギター(リズム/増員枠) | Takahiro(Gt/Vo)、Adam(Gt/Vo)※加入期あり | 中低域〜ミッド(200〜800Hz)+ブレイク部のアタック | パームミュートやブレイクダウンで密度を稼ぎ、和音の厚みで音圧を形成 | ベース帯域と重なると輪郭が曖昧化。イコライジングとパンの分担が鍵(ライブは会場音で合成されやすい) |

| ベース | Tomohiro(Ba/Vo) | 基音40〜120Hz+倍音構成 | キックと一体で低域の芯を作り、楽曲によりコーラスで厚みを補強 | 会場によって低域が溜まりやすい。壁際やコーナーを避けると膨らみを抑えられる |

| ドラム | Eiji(Dr/Vo) | キック低域/スネア中域/シンバル高域 | 高速〜中速でのタイトなリズムとダイナミックなブレイク、ブレイクダウンで重心を制御 | シンバルが高域を覆うとボーカルの子音が埋もれやすい。PAのハイミッド整理が明瞭度に直結 |

演奏アプローチにも特徴があります。ハードコア由来のパームミュート(弦に手の側面を当ててミュートしながら弾く)で短い衝撃を連続させると、中低域の密度が増し、ダウンチューニング(通常より低い音程)では低域の滞留が生じやすくなります。一方、メロディックなリードやアルペジオが前面に出る楽曲では、ハイミッドの情報量が増え、ボーカルとの棲み分けが鍵になります。コーラスはユニゾンで厚み、三度・五度などの和声音程で広がりを与えますが、人数が増えるほど微妙な音程差が目立つため、PAはリバーブ量やコンプレッションでまとまりを作ります。

用語メモ:ダウンチューニングはギターやベースの弦の音を標準より下げる奏法。ブレイクダウンはテンポや密度を落としてリズムの重さを強調する展開。サイドフィルはステージ脇の大型スピーカーで、演者用の返し音を補助します。

会場規模による差も無視できません。小箱ではステージ音(生音)の比率が上がり、ギターキャビネットの指向性の強い帯域を正面から受けると耳当たりがきつく、ボーカルの言葉が埋もれやすくなります。ホールやアリーナ規模では反射音が増え、残響が長いほどボーカルの子音がぼやけ、言葉の輪郭が薄くなります。いずれの場合も、PAがボーカル帯域に窓(スペース)を作り、ギターの中低域を整理することで明瞭度を確保しますが、観客側の位置取りによって体感は大きく変わります。

観覧時の実用ポイント:ギターキャビの正面(軸)を外し、メインスピーカーの直線上も避けると、ステージ全体の合成音を受けやすくなり、中域の抜けが安定します。後方中央〜PA卓周辺はバランスが取りやすく、耳栓(音楽用のフラットタイプ)を併用すると中低域の膨らみを抑えつつ言葉が聞き取りやすくなります。

まとめると、厚い編成は迫力と広がりをもたらす一方で、帯域の渋滞が起こりやすい設計でもあります。セットリストの重心、会場規模、当日のPA方針、そして観覧位置という複数の要素が重なって、同じバンドでも日替わりで印象が変わる現象が生まれます。この構造を理解しておくと、評価の理由が具体的に説明でき、聴取環境の工夫によって体験の質を高めやすくなります。

解散理由の公式見解を整理

2015年の解散は、FACT公式サイト上の声明で、活動の到達点における幕引きという趣旨が示されています。音楽メディアの報道でも同旨の説明が繰り返し取り上げられており、特定メンバーの不仲を事実として裏付ける一次情報は確認されていません。公式の一次ソース(当該時期の告知・声明)を基準にすると、「最強の状態で終える」という価値観に基づく自然な決断という整理がもっとも妥当です。

| 時期 | 一次情報の種別 | 公式見解の要旨 | 補足(公式・報道での扱い) | 関連イベント・注記 |

|---|---|---|---|---|

| 2015年4月 | 公式サイト掲載の解散声明 | 最強の状態で終えるという価値観に基づき、活動の到達点で区切る「自然な決断」 | 新たな目標の喪失や到達感に言及。特定メンバー起因の不仲・トラブル等は公式に示されていない | 声明発表と同時期に最終章へ向けたツアー・イベント開催方針を告知 |

| 2015年11月 | 主催イベント告知・公演情報 | ROCK-O-RAMA 2015 を事実上の最終公演枠として位置づけ、集大成的セットで活動を締めくくる | 解散理由の再説明はなく、ファン・関係者への感謝を強調する運用が中心 | 渋谷サーキット形式などで最終章を実施(当時の主催発表・タイムテーブル参照) |

| 2015年内(総括) | 公式声明の解釈と主要音楽メディアの報道要旨 | 解散は表現上の区切りであり、バンドの到達点で幕を引く判断 | 特定個人や加入メンバー(例:Adam)を理由とする公式説明は確認されていない | 以降の動向(解散後プロジェクトや限定復活)は当時の決断と矛盾しない文脈で告知 |

| 2016年以降(参考) | 公式・主催の後年告知 | 節目後の再登場やイベント出演は、限定的・企画的枠組みとして案内 | 「再結成」「復活」「再始動」などの語は告知本文の用語選択に従って読み分ける | 主催サイト・プレイガイドの一次情報(出演発表、FAQ、注意事項)を優先して確認 |

| 確認方法(常時) | 公式サイト/公式SNS/主催イベント公式 | 解散理由は2015年公式声明の文面を基準に確認 | 二次情報よりも一次情報(告知・声明・公演概要)を参照 | 最新の表記・日付・会場情報は公式発表を都度精査 |

なお、解散後の動き(後述)や近年の主催イベント・ツアーの実施は、当時の公式説明と矛盾するものではなく、節目と再始動を分けて捉えるのが情報整理の要点です。一次情報の確認は公式サイトや公式SNS、主催イベントのオフィシャルページを優先するのが安全です(参照:FACT公式サイト)。

解散後の活動と評価の変化

解散後の動向は、公式アナウンスと各メンバーの新規プロジェクトを一次情報として確認するのが確実です。代表的な流れとして、メンバーによる新バンドSHADOWSの始動が挙げられます。SHADOWSはハードコアの骨格を残しながらも、編曲や歌詞運びで可塑性を高めたプロジェクトとして紹介され、音源・ライブの両面で独自の評価を獲得しています。一次情報の確認先としては、バンドの公式SNSや公式ページが適切です(参照:SHADOWS公式Facebook)。

評価の文脈では、解散以前のライブに対する賛否がSNSや掲示板に蓄積され、のちに関連プロジェクトの楽曲・ステージを踏まえて再評価される流れが散見されます。個別の感想は主観的になりやすく、また切り取られた動画片は文脈を欠きがちです。そのため、単一の投稿や短尺動画ではなく、複数の一次情報と長尺の公式映像、ライブレポートの時系列を併読し、共通項と例外を峻別する読み方が推奨されます。

整理の要点:評価を左右する要素は、当日の編成と会場条件、セットリスト配分、PA設計、モニター環境など多因子です。断片情報よりも一次ソースと複数ソースの突合せで傾向を把握しましょう(参照:FACT公式サイト)。

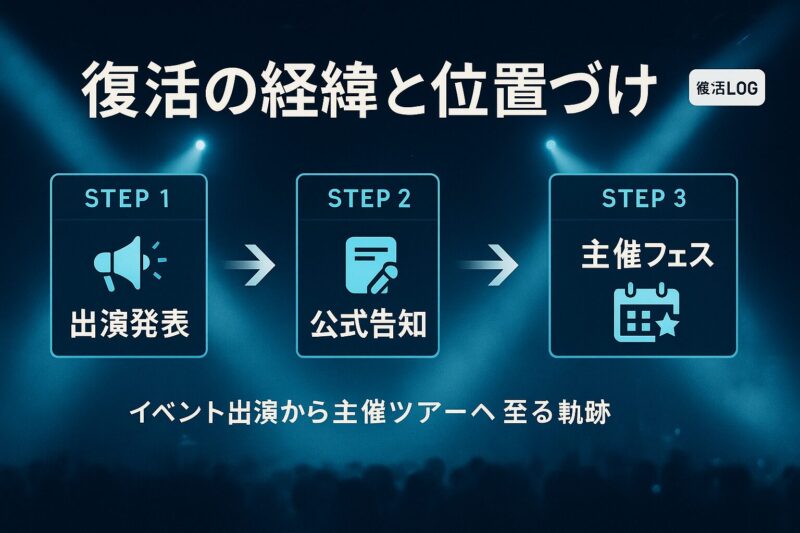

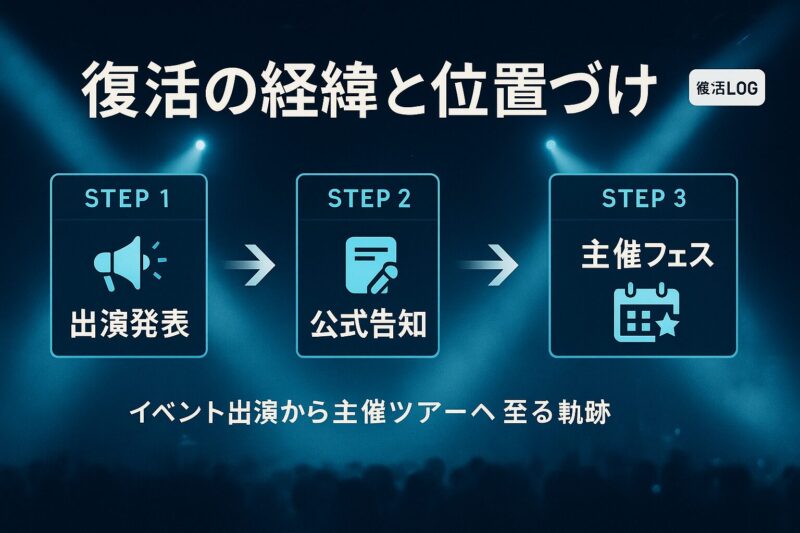

復活の経緯と位置づけ

復活は大型イベントへの出演アナウンスを起点に広く認知され、その後の主催イベントやツアー発表へと接続しました。一次情報として、主催者やイベントの公式サイト、出演解禁を発表した公式SNSの告知が基点になります(参照:REDLINE ALL THE FINAL公式、FACT公式サイト)。

位置づけとしては、2015年の解散声明における「最強の状態で終える」という価値観と矛盾するものではなく、節目(完結)と再登場(限定的または段階的な活動)の区別で理解するのが自然です。音楽活動では、解散・休止後に周年や企画性の高い枠組みで再登場する事例が広く見られます。公式が用いる文言(復活・再結成・再始動など)や、活動期間・会場規模・新作有無の条件を合わせて読解すると、報道語と実態のずれを減らせます。

確認ポイント:イベントの出演発表は主催側とアーティスト側の双方に一次情報があります。情報の齟齬がある場合は、主催側のタイムテーブル・FAQ・注意事項を優先し、アーティスト側の告知で補完すると実務上の齟齬を避けやすくなります(参照:ROCK-O-RAMA THE END公式)。

fact ライブ ひどいの結論指針

- 2025の公演予定と注目点

- チケットの入手方法と注意点

- 倍率の目安と当日の対策

- ボーカル評価を補正する視点

- メンバー関連の最新注目点

- まとめ fact ライブ ひどいの判断

2025の公演予定と注目点

2025年は主催イベントとツアーが並行し、都度の追加発表・完売状況が変動しました。最新の正確な情報は、公式サイトのライブページ・各イベントの公式サイト・主要プレイガイドの公演ページで確認するのが安全です(参照:FACT公式サイト、ROCK-O-RAMA THE END公式)。

| 日付 | 会場・都市 | 枠組み・イベント | 対バン・出演 | 注目点 |

|---|---|---|---|---|

| 2025/06/11 | 柏PALOOZA(千葉・柏) | FACT IS LIFE TOUR 2025 | Crystal Lake | SOLD OUT告知と先行物販16:00〜17:45の案内が公式SNSに掲出 |

| 2025/06/12 | 水戸LIGHT HOUSE(茨城・水戸) | FACT IS LIFE TOUR 2025 | Paledusk | ツアー2日目。小箱環境で音圧と明瞭度のバランスが鍵 |

| 2025/09/14 | 豊洲PIT(東京) | FACT IS LIFE TOUR 2025(Day 1) | The BONEZ | 大型ライブハウスで後方中央の音像が安定しやすい |

| 2025/09/15 | 豊洲PIT(東京) | FACT IS LIFE TOUR 2025(Day 2) | HEY-SMITH | 対バンはHEY-SMITH公式でも告知。連日開催でセット差に注目 |

| 2025/09/18 | GORILLA HALL OSAKA(大阪) | FACT IS LIFE TOUR 2025(Day 3) | dustbox | ゲスト発表は音楽メディアのニュースで確認 |

| 2025/09/19 | GORILLA HALL OSAKA(大阪) | FACT IS LIFE TOUR 2025(Day 4) | Crossfaith | 大阪2日目はクロスオーバー色の強い編成で低域設計に注目 |

| 2025/10/05 | 幕張メッセ 国際展示場9–11(千葉・幕張) | ROCK-O-RAMA THE END(主催フェス) | FACT/The BONEZ/HEY-SMITH/CRYSTAL LAKE/SHANK/dustbox ほか | 公式がタイムテーブルと場内動線を公開。広大会場の反射・遅延対策に留意 |

参照(一次情報・公式):

- ROCK-O-RAMA THE END|NEWS(公式)

- 激ロック|FACT “FACT IS LIFE TOUR 2025” 全ヶ所対バン・ゲスト発表

- 柏PALOOZA公演 SOLD OUT・物販案内(FACT公式Instagram)

- HEY-SMITH|LIVE(公式)

スケジュール・出演者・タイムテーブルは変更される場合があります。発表・変更・注意事項の一次情報は必ず公式サイトと主催側の告知で確認してください。

注目点としては、箱規模の違いによるPA設計と観覧最適位置、連日公演でのセットリスト配分、主催フェスならではの転換短縮と共有機材の影響が挙げられます。

いずれもボーカルの可聴性や演奏のまとまりに直結するため、会場に応じた聴取戦略を事前に持つと評価のブレを抑えやすくなります。

チケットの入手方法と注意点

販売フローは多くの場合、ファンクラブや主催先行から始まり、プレイガイド先行、一般発売、公式リセールの順で段階的に実施されます。一次情報はプレイガイドの公演ページと公式サイトの発表が基点になります。主催フェスやツアーでは、チケットぴあやイープラスでの販売情報が中核で、受付期間や支払い・発券方法、入場時の本人確認などの条件が随時更新されます(参照:チケットぴあ、イープラス、FACT公式サイト)。

| フェーズ | 主な窓口 | 申込の要点 | 支払い・発券 | 注意点 |

|---|---|---|---|---|

| 先行(ファンクラブ・主催・プレイガイド抽選) | FACT公式サイト/主催サイト/チケットぴあ/イープラス | 受付期間・枚数制限・同行者登録の有無を必ず確認。抽選申込後は支払期限が短いケースが多い | クレジットカード、コンビニ払い等。発券は電子チケット(ぴあはMyチケット、e+はスマチケ対応公演) | 決済の本人認証(3Dセキュア)設定必須の場合あり。電子チケットは対応端末・アプリの事前準備が必要 |

| 一般発売(先着) | チケットぴあ/イープラス | 発売開始時刻にアクセス集中。券種・エリアと枚数制限を確認し、事前に会員登録・支払方法を登録 | オンライン決済が中心。電子チケット受取(ぴあMyチケット/e+スマチケ)または会場により紙発券 | 同一公演の重複購入不可の公演あり。購入後のキャンセル・払戻不可が原則(主催発表に従う) |

| 公式リセール(定価) | ぴあリセール/イープラス定価リセール | 主催が許可した対象公演のみ。期間内に出品・購入が可能で、価格は定価基準 | 購入後は通常の電子チケットと同様に受取。ぴあはMyチケット、e+はスマチケで表示 | 非公式転売サイトや個人間取引は入場無効リスク。対象・期間・手数料は各ページの案内に従う |

| 分配・同行者登録 | ぴあMyチケット(旧Cloak)分配機能/イープラス分配 | 同伴者へチケットを事前分配。分配先は会員登録と電話番号認証が必要 | 分配後は各自のアカウントで電子チケット表示。入場時は端末ごとに表示 | 分配期限の設定に注意。機種変更前の引継ぎとアプリ再認証を忘れない |

| 当日の入場運用の確認 | 主催公式サイト/公演ページ(例:ROCK-O-RAMA THE END) | 開場・開演時間、リストバンド交換、再入場可否、本人確認書類を事前確認 | 電子チケットは十分な電池残量と画面明度を確保。スクリーンショット不可の公演あり | 最新の注意事項・FAQは主催の一次情報を優先して確認(変更・追加対応が行われる場合あり) |

注意点として、購入経路は公式の正規販売に限定し、個人間取引や非公認の転売サイトの利用は避けるのが安全です。プレイガイドの公式リセール機能は、発券番号を紐づけた形で譲渡・再販売を行うため、入場可否の確実性が相対的に高い運用とされています。

抽選受付では、支払い期限切れにより落選繰り上げが発生する場合があるため、当落発表後のメール通知とマイページの期限表示を必ず確認してください。

本人確認や入場可否は主催や会場の規約が優先されます。購入前に主催の注意事項・FAQを必ず確認し、券面の氏名表記や同行者登録の要否、年齢制限、再入場可否、身分証の種類などの条件を把握してください。

決済面では、抽選結果から支払い締切までの猶予が短いケースがあり、カード会社の本人認証(3Dセキュア)が未設定だと決済が失敗しやすくなります。発券方法がスマホアプリの場合、同一端末でのチケット表示や同行者への分配要件が定められているため、渡航や機種変更の予定がある場合は事前に分配・表示テストを行っておくと実務上のリスクを減らせます。

倍率の目安と当日の対策

プレイガイドは応募総数や当選率を公表していないため、厳密な倍率は把握できません。一般的には、会場の収容規模、先行段階の完売速度、対バンや同日大型イベントの有無、曜日や立地による遠征のしやすさが、体感的な取りやすさに影響します。収容規模の目安としては、ライブハウスから多目的ホールまで幅があり、同一都市でも会場ごとに上限が大きく異なります。公開されている会場の仕様・座席図は、主催側や会場の公式資料で確認できます(参照:豊洲PIT公式案内、幕張メッセ施設案内)。

| 要因 | 取りやすさへの影響 | 参考指標・目安 | 推奨アクション | 確認先(公式) |

|---|---|---|---|---|

| 会場規模・都市 | 大型会場・郊外ほど当選余地が広がりやすく、都心の小箱は競争が激化 | 豊洲PIT(大型ライブハウス)と柏PALOOZA/水戸LIGHT HOUSE(小箱)では需要構造が異なる | 同一ツアーは大箱・平日公演を優先エントリー。小箱は複数枠に申し込んで当選確率を底上げ | 豊洲PIT 公式/ 柏PALOOZA 公式/ 水戸LIGHT HOUSE 公式 |

| 受付段階(先行→一般→リセール) | ファンクラブ・主催・プレイガイド先行は割り当てが多く、一般は先着競争で枯渇しやすい | 先行の完売速度が速いほど一般の難度が上昇。公式リセールは定価で安全に入手可能 | すべての先行に登録し、決済手段・本人認証を事前設定。一般は発売直後に複数端末で待機 | チケットぴあ/ イープラス(定価リセール対応) |

| 曜日・カレンダー | 土日・祝日・大型連休前後は需要集中。平日夜は相対的に取りやすい傾向 | 学校・企業の休暇時期(夏季・春休み・連休)と重なると当選難度が上がる | 遠征可否を含め平日公演を積極検討。代替日・代替会場も同時にエントリー | 日本の年中行事(気象庁) |

| 同日イベント・フェス影響 | 周辺で大型イベントが重なると交通・宿泊が逼迫し、需要の読みが難しくなる | 幕張メッセなどの展示場では複数イベント併催が定期的に発生 | 開催地のイベントカレンダーを事前確認し、交通・宿泊の早期確保で当日リスクを回避 | 幕張メッセ 公式/ 周辺イベント情報(例) |

| 当日の運用(入場・動線・音響) | リストバンド交換・再入場・クローク有無で観覧位置確保と快適度が変化 | 主催フェスはタイムテーブルと場内マップの公開が早めに行われる傾向 | 主催の最新FAQと注意事項を確認。早めの整列と後方中央の確保で音響の平均値を取りやすい | ROCK-O-RAMA THE END 公式 |

当日の体験品質を安定させるためには、入場整列やクローク、物販の開始時間、再入場の可否など、運営オペレーションの要点を事前に把握しておくことが有効です。

主催フェスではタイムテーブルと動線が公開されるため、転換時間を考慮した移動計画を立てることで、観覧位置の確保と休憩の確保を両立しやすくなります。クロークやコインロッカーの有無は会場・主催の案内で直近の運用が示されます。

過密時の聴取最適化:人の密度が高いほど体感低域が増し、中域がマスクされます。耳栓の使用と後方中央の選択、スピーカー直線上を避けた位置取りで、明瞭度を確保しやすくなります。

ボーカル評価を補正する視点

評価が割れる要因の多くは音響と編成に起因します。ボーカルの可聴性は、会場の残響時間(RT60)、初期反射、スピーカーのカバレッジ、観客による吸音変動といった要素の相互作用で決まります。

一般に、残響が長い広いホールでは明瞭度が低下しやすく、音の輪郭を保つためにミックスで高域や子音周りを持ち上げる処置が必要になりますが、同時にシンバルや歪みギターの帯域とも競合します。

ハードコア系の大音量・多層編成では、その競合がさらに顕著になります。

聴取側が取り得る補正手段として、立ち位置の最適化と耳栓の活用が挙げられます。

後方中央やPA卓付近は、会場全体の平均化された音響を得られることが多い地点です。前方中央は迫力が出る反面、ギターキャビやドラムの生音が強く、ボーカルが相対的に埋もれやすい傾向があります。

側方は特定パートの局所的な音が強く、意図的にギター寄り・ベース寄りで聴くなど、目的に応じた選択が可能です。耳栓は高遮音タイプではなく、音楽鑑賞用のフラットタイプを使うと、中域の明瞭度を保ちながら全体の音圧を下げやすくなります。

用語補足:RT60(残響時間)は音が60dB減衰するまでの時間。明瞭度はC50やSTIなどの指標で評価され、数値が高いほど言葉の聞き取りやすさが向上すると解説されています。

複数日のレポートや公式公開の長尺映像、会場録音のガイドラインに沿ったダイジェストなど、一次情報の積み重ねを併読することで、単発の切り抜き動画に引きずられない評価軸を持つことができます。

セトリの配合、連日公演の二日目の声量変化、フェスでの共有機材による音の傾向など、時間軸で見た共通項に着目すると、評価のばらつきの理由が整理しやすくなります。

| 視点 | 推奨アクション | 技術的根拠 | 目安・具体例 | 確認先(公式・一次情報) |

|---|---|---|---|---|

| 立ち位置の最適化 | 後方中央やPA卓付近で聴く。スピーカーの直線上とギターキャビ正面は避ける | 会場全体の合成音が平均化され、ボーカルの明瞭度帯域(約1.5〜4kHz)が相対的に埋もれにくい | 前方中央=迫力重視/後方中央=バランス重視/サイド=特定パート寄り | ROCK-O-RAMA THE END 公式(場内マップ・注意事項掲出) |

| 耳栓(音楽用)の活用 | フラットタイプ(均等減衰)の音楽用耳栓を使用して総音圧を下げる | 中低域の過多によるマスキングを軽減し、子音・ボーカル明瞭度を保ちやすい | 遮音量15〜20dB程度の均等減衰モデルが一般的(例:ミュージシャン用) | Audio Engineering Society(音響基礎・明瞭度概念の参考) |

| 混雑度と反射の影響 | 極端な密集地帯や壁・角付近を避け、音がこもるエリアから移動する | 人の密度は低域を増やし、中域の聴き取りを阻害。壁際は反射が増え言葉の輪郭が曖昧になりやすい | 壁・角・柱の近くは避ける/観客密度が高いと感じたら一段後退してバランスを確保 | 幕張メッセ 公式(会場特性・ホール図面) |

| 会場規模別の聴き方 | 小箱=キャビ軸を外す/ホール・アリーナ=後方中央で初期反射の影響を抑える | 小箱はステージ生音比率が高く、アリーナは残響時間(RT60)が長く子音がぼやけやすい | 小箱:側方〜中段が無難/大型:PA卓付近や後方中央が安定 | 豊洲PIT 公式(会場概要・座席配置) |

| 事前資料と複数日の比較 | 公式映像・主催FAQ・タイムテーブルを確認し、同ツアー複数日のレポートで傾向を把握 | セットリスト構成や共有機材の有無でボーカルの抜け方が変化し、単発の印象に左右されにくくなる | メロディック比重が高い日はハイミッド過多になりやすく、位置取りと耳栓の選択が重要 | イベント公式タイムテーブル/主催FAQ・注意事項 |

メンバー関連の最新注目点

2025年の動向では、ツアー各公演の対バンや主催フェスの出演者発表が注目されました。対バンの正式アナウンスは、バンド公式サイトと対バン側の公式ページに一次情報があります。

出演者の入れ替えやタイムテーブルの修正は、主催側の最新告知が最も信頼性の高い参照点になります。

音楽面の注目では、ツアーでの楽器編成やコーラスの配分、フェス仕様の演出や共有バックラインの有無が、当日の音像に与える影響が大きい領域です。

共有バックライン(イベント側が用意した共通機材)を使う場合、転換時間短縮のメリットがある一方で、普段の機材と異なるセッティングとなるため、歪みの質感やドラムのアタック感が変化することがあります。

こうした運用は主催の技術情報や当日の案内、ステージマネジメントの情報で示されることが多く、主催の技術的な注記は観客体験の予測に直結します。

一次情報の優先順位:出演者・タイムテーブルは主催公式、各バンドの出演告知はバンド公式、機材・ルール・入場運用は会場・主催の告知を最優先に参照するのが混乱回避に有効です。

| 注目トピック | 最新アナウンス・状況 | 体験への影響 | チェックポイント | 確認先(公式) |

|---|---|---|---|---|

| 対バン発表(2025ツアー) | 柏PALOOZA:Crystal Lake/水戸LIGHT HOUSE:Paledusk/豊洲PIT:The BONEZ・HEY-SMITH(公演別) | 演奏スタイルと客層が変動し、モッシュ・サークル等の強度や音響設計に影響 | 自分の観覧スタイルに合う日程か、整理番号帯と開場整列の動線を事前確認 | 柏PALOOZA 公式/ 水戸LIGHT HOUSE 公式/ 豊洲PIT 公式 |

| タイムテーブル更新(主催FES) | ROCK-O-RAMA THE END(2025/10/05 幕張メッセ 9–11)は主催サイトで随時更新 | 転換時間・移動距離・飲食休憩の計画に直結。観たいバンドの被り回避に必須 | 入場口・クローク・再入場可否、場内マップと合わせて動線を設計 | ROCK-O-RAMA THE END 公式/ 幕張メッセ 公式 |

| 共有バックライン・機材運用 | フェス形式では共通機材が採用されるケースあり(主催の注意事項・技術情報に明記) | 普段と異なるアンプ・ドラム仕様で歪み質感やアタック感が変化する可能性 | 主催の機材・注意事項ページを事前確認。音作り傾向を想定し位置取りを調整 | 主催 注意事項・FAQ |

| 完売状況・追加発表 | 柏・水戸・豊洲の一部はSOLD OUT表示。公式リセールや追加情報はプレイガイドに集約 | アクセス方法が限定されるため入手戦略が重要。公演直前のリセール放出に注意 | 公式リセール導線・支払期限・分配条件を確認し、通知設定をオンにしておく | チケットぴあ/ イープラス |

| 編成・コーラス配分の変化 | ツイン〜トリプルギター、複数コーラスの配分は公演ごとに微調整される場合あり | 帯域の重なり方が日替わりで変化し、ボーカルの抜けや全体の明瞭度に影響 | 同ツアー複数日のレポートと公式映像を併読し、その日の傾向に合わせて立ち位置を最適化 | 主催 公式/ 会場 公式 |

まとめ fact ライブ ひどいの判断

記事をまとめます。

- ひどい評は音響と編成の要因が重なりやすい

- スタジオ音源との差は編集と会場条件で拡大する

- 後方中央やPA卓付近は音が平均化しやすい

- 耳栓の活用で明瞭度を保ちつつ音圧を下げる

- セットリスト配分で体感の印象が大きく変わる

- 解散は到達点で区切る趣旨が公式で示されている

- 解散後は関連プロジェクトで再評価が進んだ

- 復活は主催イベント発表と公式告知で把握する

- 2025年は箱規模差と動線設計が体験を左右する

- チケットは正規販売と公式リセールを利用する

- 倍率は非公開のため要因別に確率を推定する

- 当日の運用は主催のFAQと注意事項を優先確認

- 評価は複数の一次情報を突合して傾向を読む

- 共有機材と転換の影響で音像が変化しうる

- 最終判断は情報整理と現場条件の理解で行う