ハチ公の話を調べると、飼い主がひどいのかという疑問に行き着く人が多いんですよね。

感動の真実なのか、どこかに嘘や脚色が混じっているのか、そもそも実話としてどこまで確かなのか。

鍵になるのは、飼い主の上野英三郎の死因をめぐる事実関係や、上野英三郎の妻はなぜ内縁だったのかという家族事情、そして八重子がひどいという受け止めがどこから広まったのか、という点です。

この記事では、センセーショナルな断定は避けつつ、一次情報に近い記録や学術的な見立てを踏まえて、もやっとをスッキリに変えていきます。

- 飼い主ひどい説の論点と評価のしかた

- 実話としての範囲と真実と嘘の切り分け

- 上野英三郎の死因とその後のハチの生活像

- 妻がなぜ内縁だったのかと八重子の評価の背景

ハチ公の飼い主がひどいのは本当か

- 忠犬ハチ公の真実を検証する

- 忠犬ハチ公は実話かを再点検

- 飼い主上野英三郎の死因を探る

- 焼き鳥目当て説を行動学から解説

- 渋谷で受けた扱いと時代背景

忠犬ハチ公の真実を検証する

まず確認したい核は、感動話の前に並ぶ事実の柱です。

ハチ公は1923年に秋田県で生まれ、1924年に上野英三郎のもとへ渡りました。生前は渋谷駅まで上野を見送り、夕刻に改札付近へ迎えに行く行動が目撃されています。

上野が急逝した1925年以降もしばらく駅に姿を見せたことは、当時の新聞報道や写真、地域資料で確かめられます。

実物資料としては、国立科学博物館にハチの剥製が所蔵・公開されており(日本館2階北翼での常設展示と案内されています)、当時の外観や体格を直接確認できます。

また、2011年に東京大学の研究者らが行った臓器標本の再検査では、犬糸状虫(フィラリア)の寄生だけでなく、心臓への浸潤性腫瘍と肺への転移が見つかったと報告されています。

ここから先は「語り」と「記録」を分けて読む視点が肝心です。

映画、教科書、SNSでは、読み手の感情移入を促すため、毎日欠かさずや雨の日も雪の日もといった慣用句が多用されます。

これらは行動の傾向を強く印象づけるレトリックであって、全期間を逐一追跡した行動日誌そのものではありません。逆に、写真・日付入りの掲示物や駅側のメモ、当時の新聞記事の見出しは、時間と場所が刻まれた「いつ・どこで」の証拠になります。

渋谷区の白根記念渋谷区郷土博物館・文学館は、ハチの生涯、銅像建立、終末期と剥製という段階を年表と写真で丁寧に整理しており、物語を時系列で追うためのベースとして役立ちます。地域の文化アーカイブも、当時の街の風景や駅前の変遷と合わせて参照できます。

史実の輪郭をさらにクリアにするために、確認しやすい一次情報の入り口をまとめておきます。

- 実物資料:国立科学博物館の剥製と解説パネル(展示・所蔵の事実を直接確認できる)

参考:https://www.kahaku.go.jp - 学術的所見:2011年の死因再検証(心臓の悪性腫瘍と肺転移に関する記載)

参考:https://www.a.u-tokyo.ac.jp/topics/2011/20110302-1.html - 地域資料:渋谷の年表・写真・当時の報道紹介(いつ・どこで・誰がの整理に有効)

参考:https://shibuyamuseum.jp

こうした「もの」「記録」「展示」を土台にすると、二つの見落とされがちな点が見えてきます。第一に、ハチが駅に通った事実は複数の資料で支えられている一方、頻度や天候などの細部は「いつも」「必ず」の語りで上書きされやすいということ。

第二に、時代背景が評価を左右するということです。1920〜30年代の東京は、野犬が多く行政の捕獲も常態化していました。大型の秋田犬がひとりで駅前にいれば、危険視される局面もあり、実際、初期には追い払われたり、いたずらを受けたりした証言が残っています。

他方で、1932年の新聞寄稿をきっかけに世の注目が集まり、支援や差し入れが増え、1934年には初代の像が建ちました。戦時中の金属供出で像は失われましたが、1948年に再建され、町の記憶として現在に続いています(再建・展示の経緯は上記の博物館・自治体資料で確認可能)。

要するに、ハチ公の物語は、個体の行動史と社会の視線の変化が重なってできた層の厚い歴史です。

感情を動かす表現は魅力的ですが、剥製・標本・年表・一次記事といった確かな拠り所に触れ、語りと記録を往復しながら読むと、誇張に飲まれず実像をつかめます。

これが、次の論点(ひどいのかどうか、つまり個人の問題なのか社会の設計の問題なのか)を検討するための、まっすぐなスタートラインになります。

忠犬ハチ公は実話かを再点検

ハチが渋谷駅で主人を待ち続けた、というコアストーリーは実話として広く認められています。では、その行動の動機は何だったのか。ここを「忠誠心だけ」と一色で塗ると、実際の行動メカニズムを見落としがちです。

犬の行動は、愛着(アタッチメント)だけでなく、学習(条件づけ)や環境からの刺激(人の声掛け、食べ物など)が重なって維持されます。

ハチが姿を見せた時間帯が上野の生前の帰宅時間と重なる目撃談が多いのは、過去の送迎ルーティンで形成された時間的手がかりが、のちの“待機行動”を呼び起こした可能性を示します。

晩年にかけては周囲からの差し入れや呼びかけが増えたため、社会的・物理的な強化(ご褒美)が行動の維持に寄与していた、と考えるのが自然です。

さらに、ハチの“終章”をめぐる医学的な知見も、物語の現実味を補強します。2011年に公表された病理学的再検査では、心臓の中等度のフィラリア寄生に加え、心臓の浸潤性癌および肺への転移が確認されたと報告されています。

これは「食べ物だけを追った健康な犬」という単純な像ではなく、晩年は体調負荷の中で過ごしていたことを示唆します。

加えて、現在も国立科学博物館の常設展示で剥製が公開され、東京大学農学資料館では臓器標本が展示されてきました。資料の実物と学術報告が互いを裏づける関係にある点は、歴史エピソードの信憑性を支える重要な土台です。

要するに、ハチの行動は実話でありながら、動機は「忠誠か、それとも焼き鳥か」という二者択一では語れません。愛着と学習、周囲の反応が折り重なった“多層構造”として捉えると、長年の目撃談や当時の写真・記録と整合します。

飼い主上野英三郎の死因を探る

上野英三郎が急逝した1925年5月は、物語の流れを決定づける分岐点でした。

会議の最中に体調を崩し、急性の脳の病気(当時の記録では脳溢血や脳卒中と表記されることが多い)で亡くなったと伝えられています。

突然の出来事だったため、飼育の引き継ぎ計画を整える時間はほとんどありませんでした。日々の世話や散歩の段取り、費用の手当て、住環境の再調整といった「明日から必要になる具体の手続き」が、一夜にして宙に浮いたかたちです。

| 観点 | 事実 | 根拠資料 | 年代・日付 | 公式・一次情報 |

|---|---|---|---|---|

| 死去の事実 | 上野英三郎は東京帝国大学(現・東京大学)構内で急逝 | 東京大学 農学部「東大ハチ公物語」ページにて上野博士が大学構内で急逝と記載 | 1925年5月21日 | 東京大学 農学部 公式解説 |

| 医学的死因の記述 | 当時の報道・資料では脳溢血(脳出血)による急死とされる | 秋田犬ツーリズム等の解説で「脳出血で急逝」の記述が多数確認できる | 1925年(大正14年) | 秋田犬ツーリズム(公式) |

| 直後の影響(飼育体制) | ハチは日本橋の親戚宅→浅草の知人宅を経て、上野家と縁の深い小林菊三郎のもとへ | 渋谷区の郷土資料・展示解説で経緯を紹介 | 1925年以降 | 白根記念渋谷区郷土博物館・文学館 |

| 行動面への波及 | 生活環境の変化後も、渋谷駅周辺に姿を見せる行動が継続 | 地域資料・写真展示、年表で駅周辺での目撃や像建立までの流れを確認 | 1920年代後半〜1930年代 | シブヤ文化プロジェクト(地域アーカイブ) |

| 制度背景の留意点 | 当時は家制度下で内縁配偶者の法的保護が弱く、住居・相続・飼育体制の継続が不安定化しやすかった | 旧民法下の親族・相続制度に関する基礎資料 | 戦前期(旧民法時代) | 国立国会図書館サーチ(旧法親族・相続・戸籍の基礎知識) |

死去の状況が飼育体制に与えた直撃

上野の死後、ハチは日本橋の親戚宅、浅草の知人宅といった具合に一時的な預かり先を転々とし、のちに上野家と関わりの深い小林菊三郎のもとに落ち着きます。移動を繰り返すと、食事の時間、寝床の位置、散歩のルートなど、犬にとって重要な手がかり(手続き的な合図)が崩れやすくなります。結果として、最も強く学習されていた行動連鎖――上野と共に歩いた松濤から渋谷駅までの道筋――が、安心のよりどころとして再び選ばれやすくなった、と解釈できます。犬は過去の成功体験と強い結びつきを持つ場所や時刻に引き寄せられやすく、上野の生前の帰宅時刻帯に渋谷駅付近へ現れる目撃が多いのも、この「時間と場所の条件づけ」で説明がつきます。

1920年代東京の「インフラ不在」という現実

現在のようなペット保険、24時間対応の動物病院ネットワーク、迷子犬のデータベース、保護団体の受け皿といった制度は当時ありませんでした。狂犬病対策や野犬捕獲は主として自治体の衛生行政の枠内で行われ、個々の飼い主が不測の事態に備える仕組みは脆弱でした。飼い主が突然不在になれば、犬の生活は親戚や近隣の善意に左右されます。大型犬であればなおさら、住宅事情や近所づきあいの制約が強く働きます。駅周辺は人通りが多く、食べ物や声掛けといった刺激が集まりやすい場所です。こうした都市環境の特徴が、ハチの駅通いを後押しした可能性は高いといえます。

家制度と相続慣行がもたらした制約

当時の民法(戦前の家制度のもと)では、戸籍上の身分関係や家督の継承が生活の土台を左右しました。入籍していない内縁関係は法的な配偶者と扱われず、相続や住居の継続使用に関する権利が限定されがちです。上野の急逝後、住まいの維持や財産の扱いに即時の制約が生じれば、犬の飼育環境の継続も難しくなります。つまり、ハチが預け先を転々とした背景には、個人の判断だけでは動かしにくい制度面の事情が重なっていました。現代の価値観で「なぜ一緒に住み続けなかったのか」と問い詰めると、当時の法制度と社会通念という前提を見落とします。

「ひどい」の単純判定を避ける視点

上野個人の善悪で全体を断じると、時代と社会の要因が抜け落ちます。急死による準備不足、保護インフラの乏しさ、家制度の制約、都市部の住宅事情、そして大型犬の飼育に伴う物理的負担――こうした構造的な事情が積み重なって、「理想どおりにいかない現実」を生みました。ハチの行動を支えたのは、上野との強い結びつきと学習の記憶であり、同時に駅前で与えられる食べ物や人の関心という社会的強化でもありました。個人へ一方的に責任を集約するより、制度・文化・都市環境の三層を合わせて捉えるほうが、実像に近づけます。

行動科学から見た「駅へ向かう」合理性

犬の行動を維持する要因は一つではありません。愛着(アタッチメント)、条件づけ(時間・場所の合図への反応)、そして強化(人からの声掛けや食べ物)が組み合わさって、特定の行動パターンが安定します。上野の急逝は最大のご褒美だった「再会」を失わせましたが、駅という場所そのものが記憶を喚起し、さらに人々の関心や差し入れが行動を補強しました。結果として、「駅へ行く」ことは、失われた日常の疑似再現であり、同時に社会からの働きかけに応答する合理的な選択でもあった、という見方が成り立ちます。

以上の点を踏まえると、上野の死因そのものは医学的に単純でも、その社会的な余波は複雑でした。ハチの駅通いは、個人の急逝という突発事態と、当時の制度や都市環境、そして犬の学習と感情が織り合わさって生じた現象だと整理できます。

焼き鳥目当て説を行動学から解説

話題になりがちな“焼き鳥目当て説”。ハチの胃から串が見つかったという記録はよく知られています。ただ、その事実だけで動機全体を説明するのはさすがに乱暴です。行動学の基本に沿って分解すると、次の三層が見えてきます。

- 初期の強化子(ご褒美)

生前の送迎ルーティンで「駅に行けば上野に会える」という最大の報酬が設定されました。これが行動の設計図です。 - 維持のための社会的強化

上野の死後は当然“再会”が起きません。にもかかわらず行動が続いたのは、時間帯や経路などの手がかりが残り、なおかつ人々からの声掛けや撫で、食べ物の提供といった新しい強化が上書きされたからです。焼き鳥は、その一部にすぎません。 - 習慣化と環境手がかり

毎日同じ時間に同じ場所に向かう行動は、時間的手がかり(夕刻など)と空間的手がかり(旧宅や改札口付近)が結びつくことで“自走”します。習慣のトラックを走るようなもので、単一のエサだけでは説明できない持続性があります。

つまり、二者択一ではなく“相加的モデル”。忠誠と学習、そして人間社会からの反応が重なって初めて、長期の駅通いという現象が成立した、と読むと矛盾がありません。焼き鳥は“話のスパイス”として強い印象を残しますが、料理全体のレシピではない、というイメージです。

| 論点 | 概要 | 記録・データ | 行動学の解釈 | 公式・一次情報リンク |

|---|---|---|---|---|

| 解剖・健康所見と胃内容物 | 焼き鳥目当て説の根拠とされる胃内の串の言及と、晩年の健康状態 | 2011年の再検査で心臓の悪性腫瘍と肺転移を報告。解剖時の胃内容物に関する言及は地域資料で紹介 | 体調負荷がありつつ駅通いが続いたことは、単一の食餌刺激だけでなく、別の維持要因の存在を示唆 | 東京大学(2011年病理再検査) 国立科学博物館(剥製・解説) 白根記念渋谷区郷土博物館・文学館 |

| 駅前での給餌と人との接触 | 売店や通行人からの差し入れ・声掛けの存在 | 地域展示で、駅側の黙認や差し入れの増加、支援の広がりが時系列で紹介 | 人からの働きかけは「社会的強化」(撫でる・声をかける・食べ物)として行動を維持しやすい | 白根記念渋谷区郷土博物館・文学館 |

| 時間・場所の条件づけ | 上野英三郎の生前の帰宅時刻帯・経路と、のちの駅出現時間の一致 | 生前の送り迎えの習慣や駅付近での目撃記録が写真・年表で確認可能 | 「時間手がかり」と「空間手がかり」による条件づけで、同じ時刻・場所に向かう行動が再生されやすい | 白根記念渋谷区郷土博物館・文学館 |

| 行動維持の仕組み | 愛着・学習・強化が重なる多因子モデル | 剥製・標本という実物資料、地域の一次記録、死因再検査が相互補完的に存在 | 初期は再会という最大の報酬、のちに社会的強化が上乗せされ、習慣として固定化 | 国立科学博物館 東京大学 農学資料館 |

| 総合判断(焼き鳥説の位置づけ) | 焼き鳥は維持要因の一部に過ぎず、単独説明は不十分 | 胃内容物への言及・給餌証言はあるが、帰宅時刻帯の出現や長期持続は他要因の関与を示す | 忠誠か焼き鳥かの二者択一ではなく、相加的に作用した多因子モデルとして理解すると矛盾が少ない | 渋谷区郷土博物館/ 東京大学(2011年再検査) |

渋谷で受けた扱いと時代背景

ハチの周囲で起きていたことは、都市の光と影をそのまま映します。初期には「危ない」「邪魔」と追われ、落書きやいたずらもあったと記録されています。一方で、新聞報道を機に評価がガラリと変わり、駅側が寝場所を黙認し、人々が食べ物を持ち寄るようになりました。

のちに銅像が建立され、戦後には再建——この振れ幅こそが、当時の社会のダイナミズムです。

背景には、

・野犬が珍しくない都市環境

・動物福祉より衛生と安全を優先する行政運用

・報道が世論と行動を一気に動かすメディア環境

がありました。現在の価値観から見れば「ひどい」側面は確かにありますが、同じ街に「守ろう」「助けよう」という行動も同時に存在しました。ハチの物語が長く語り継がれるのは、この相反する現実を一匹の犬がつないで見せたからでもあります。

| 観点 | 具体的事象 | 根拠資料 | 年代・日付 | 公式・一次情報 |

|---|---|---|---|---|

| 初期の扱い(排除・いたずら・捕獲) | 渋谷駅前で追われたり、落書き・いたずら、野犬捕獲に遭うなど厳しい扱いがあった | 渋谷の郷土資料・写真展示で初期の目撃状況や扱いが紹介 | 1920年代後半 | 白根記念渋谷区郷土博物館・文学館 |

| 新聞報道による認知転換 | 日本犬保存会初代会長・斎藤弘吉の寄稿を契機に全国的に知られ、評価が好転 | 展示解説・年表で1932年の新聞寄稿に触れられる。NIPPOの沿革でも斎藤弘吉の活動を確認 | 1932年(昭和7年) | 渋谷区郷土博物館/ 日本犬保存会(NIPPO) |

| 駅の黙認と市民の支援 | 駅構内近くでの滞在が黙認され、商店や通行人が食べ物を与えるなど支援が拡大 | 地域アーカイブと館内展示の写真・証言紹介 | 1930年代 | シブヤ文化プロジェクト |

| 都市行政と野犬対策の文脈 | 当時の東京市では衛生・安全の観点から野犬捕獲が日常業務として実施 | 東京市・東京都の行政資料や告示のアーカイブで確認可能 | 1920年代〜1930年代 | 東京都公文書館 デジタルアーカイブ |

| 像建立と戦時の喪失・再建 | 初代ハチ公像(1934年)建立後、戦時の金属供出で喪失し、1948年に再建 | 渋谷区の展示・年表、秋田県大館市の関連展示で経緯が整理 | 1934年/1948年 | 渋谷区郷土博物館/ 秋田犬の里(大館市観光施設) |

ハチ公飼い主ひどい論争の全貌

議論の焦点は大きく三つに分かれます。第一に、生前の飼育スタイルは現在の基準から見てどうだったのか。第二に、急逝後の受け皿が十分だったのか。第三に、メディアが物語をどう増幅したのか、です。

当時は屋外飼育や半放し飼いが一般的で、迷惑行為があれば叱責や排除も珍しくありませんでした。一方で、報道を契機に支援が広がり、ハチの寝場所を許容するなどの“社会的保護”も芽生えています。つまり、ひどい/ひどくないを白黒で決めるより、時代の飼育文化と都市のリスク、そしてメディア効果が絡み合った“グラデーション”として捉えるのが現実的です。

- 忠犬ハチ公の嘘と事実を整理する

- 上野英三郎妻はなぜ内縁だったのか

- 八重子がひどい説はどこから生まれたか

- 像と剥製と墓所の知られざる事実

- 海外の評価と国内再評価の違い

| 論点カテゴリ | 主要な疑問・批判 | 記録・時代背景(事実) | 評価の要点 | 公式・一次情報リンク |

|---|---|---|---|---|

| 生前の飼育スタイル | 飼い主の飼い方が現在基準でひどいのでは | 1920年代の都市部では屋外・半放し飼いが一般的。ハチは渋谷駅まで同行し、帰路は自宅へ戻る行動が目撃・写真で記録 | 当時の一般的飼育文化の文脈で理解する必要があり、現代基準のみで断定はできない | 白根記念渋谷区郷土博物館・文学館 |

| 急逝後の受け皿(家制度・相続) | 上野英三郎の死後、面倒を見なかったのでは | 1925年に急逝。内縁関係ゆえ相続・居住が不安定化し、親戚宅や知人宅、小林菊三郎宅を転々とした記録が残る | 制度的制約と住環境の要因が重なった構造的問題で、個人の善悪だけでは説明し切れない | 東京大学 農学資料館/ 東京都立霊園 青山霊園 |

| 駅通いの動機 | 忠誠だけか、焼き鳥目当てか | 行動は愛着・学習・周囲の刺激の複合で維持。2011年の病理再検査で心臓腫瘍と肺転移所見が報告。駅前での餌やり証言も地域資料に掲載 | 忠誠の物語性はあるが、多因子的な行動維持(習慣・時間手がかり・社会的強化)が現実的 | 東京大学(2011年再検査)/ 国立科学博物館(剥製)/ 渋谷区郷土博物館 |

| 社会の反応とメディアの影響 | 美談化・演出が真実を歪めたのでは | 1932年の新聞寄稿で全国的に注目、1934年に初代像、戦時の金属供出で喪失後1948年に再建。初期の排除やいたずらの記録も併存 | 報道と世論が評価を変動させ、排除と支援が同時期に共存したことが論争の背景 | 白根記念渋谷区郷土博物館・文学館 |

| 実物資料と記憶の継承 | 墓にすべて納められていないのは不自然では | 剥製は国立科学博物館に常設展示、臓器標本は大学で保存・研究。青山霊園の祠は象徴的な参り墓として機能 | 科学資料と顕彰が役割分担。物理的遺物は研究・展示、祠は象徴的記憶の場として位置づけられる | 国立科学博物館/ 東京大学 農学資料館/ 青山霊園 |

忠犬ハチ公の嘘と事実を整理する

情報が錯綜しやすいテーマだからこそ、よくある主張と、記録で確認できる事実を並べて整理しておきます。下の表は、代表的な論点の見取り図です。

| 項目 | よくある主張 | 実際にわかっていること |

|---|---|---|

| 毎日待ち続けた | 一日も欠かさず通った | 通う日が多かったのは確かだが、全期間の逐一記録はない |

| 動機 | ひたすら忠誠心だけ | 愛着と学習、周囲からの声掛けや差し入れなど複合要因 |

| 扱われ方 | ずっと大切にされた | 初期は排除やいたずらもあったが、後に保護的環境も生まれた |

| 焼き鳥説 | 焼き鳥だけが目的 | 胃から串の記録はあるが、行動維持は多面的な強化の結果 |

| 物語の純度 | すべて史実そのまま | 映画や語りには演出が含まれ、記録との区別が必要 |

ここで“嘘”という言葉に引っ張られすぎないのがコツです。実態は、誇張や省略が混じる語りと、一次的な記録の重なり合い。象徴的な表現(毎日、雨の日も雪の日も)が、全期間の厳密なデータではなく“行動傾向の強さ”を伝えるレトリックである、という理解に立つと全体像が噛み合います。

| 論点 | よくある主張 | 記録・一次情報 | 現在の見解 | 参考リンク(公式・一次情報) |

|---|---|---|---|---|

| 駅への来訪頻度 | 毎日欠かさず通い続けた | 渋谷の地域資料に写真・年表・新聞記事の掲出があり、複数年にわたり駅前に現れた事実を確認可能。ただし全日データの行動日誌は残らない | 通った日が多かったことは確からしいが、全期間を通じた「毎日」を裏づける連続記録は確認されていない | 白根記念渋谷区郷土博物館・文学館 |

| 行動の動機 | 忠誠心だけが理由 | 犬行動は愛着・学習(時間と場所の手がかり)・周囲からの刺激の複合で維持されるという一般的知見。加えて、晩年の医学的再検査で体調負荷があったことが報告されている | 忠誠心の物語要素は強いが、実際の行動維持は習慣化と社会的強化(声掛けや餌)など多因子の積み重ねとして把握される | 東京大学 農学生命科学研究科(2011年再検査) |

| 焼き鳥目当て説 | 食べ物だけを狙って駅に来ていた | 解剖・再検査の公表では心疾患・腫瘍に関する所見が中心。駅前での餌やりや差し入れの存在は地域資料の証言として紹介されている | 食べ物は行動を維持する一因になり得るが、単独要因で長期行動を説明するのは不十分。習慣化・時間帯の手がかり・人との関わりが相乗している | 白根記念渋谷区郷土博物館・文学館/ 東京大学(再検査) |

| 当時の扱われ方 | 最初からずっと大切にされた | 1932年の新聞寄稿以降に注目と支援が拡大。1934年に初代銅像建立、1948年に再建。初期には追い払いや落書き等の記録も併存 | 初期の排除・いたずらと、のちの保護・象徴化が同時代に共存。評価は時期によって大きく揺れた | 白根記念渋谷区郷土博物館・文学館 |

| 遺骸・実物資料の所在 | 墓にすべて納められている | 皮膚は剥製として国立科学博物館に所蔵・展示。臓器標本は大学で保存・調査に用いられた。青山霊園の上野英三郎墓隣の祠は象徴的な参り墓として機能 | 現在確認できる「実物」は博物館・大学に分散保存。墓所の祠は象徴的な顕彰の場であり、納骨の場ではない | 国立科学博物館(剥製)/ 東京大学(再検査)/ 東京都立霊園 青山霊園 |

もう一歩だけ深掘り

- 習慣化は時間帯・経路などの環境手がかりで強化されやすい

- 社会的強化(撫でる、声をかける、食べ物を与える)は持続性に効く

- 物語化が進むと、初期の困難や不遇が省略されやすい

以上を押さえると、単線的な“忠誠だけ”説明から卒業できます。

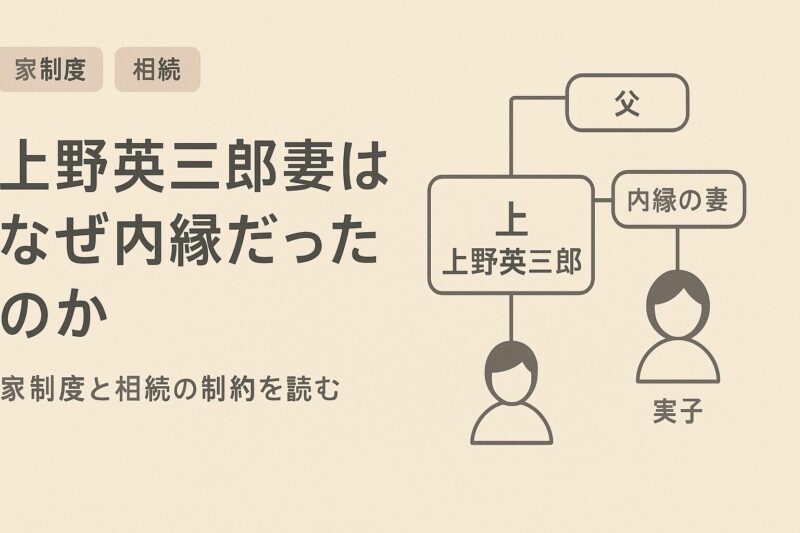

上野英三郎妻はなぜ内縁だったのか

ここは当時の家制度や戸籍慣行が関わる領域です。上野英三郎と八重子は入籍ではなく内縁関係でした。現代の感覚では「なぜ」と感じる点ですが、当時は家格や縁戚関係、相続上の配慮、仕事上の立場などが婚姻手続きに影響することが珍しくありませんでした。

研究者として多忙だったことも重なり、形式上の婚姻に踏み切らなかった可能性があります。

この“形式の差”は、急逝後の生活設計に直接響きます。法的配偶者でなければ相続権は限定的で、居住継続や資産管理、犬の飼育体制にも壁が立ちはだかりました。

結果として、ハチは親戚宅や知人宅を経て、上野家と縁の深い小林菊三郎の元に落ち着くまで転々とすることになります。

現代の価値観で内縁を一刀両断に評価すると、当時の制度的制約が見えにくくなります。むしろ、制度と生活が噛み合わなかったがゆえに、犬を含む家族のケアが不安定化した、と読み解くほうが筋道が通ります。

内縁とされた背景や当時の法制度が、上野家の生活設計やハチの行動に与えた影響を、一次資料・公的機関等に基づき簡潔に整理しました。

| 論点 | 概要 | 史実・制度上の要点 | 物語への影響 | 公的・一次資料(参考リンク) |

|---|---|---|---|---|

| 婚姻形式(内縁)の背景 | 上野英三郎と八重子は入籍ではなく内縁関係と伝えられる | 戦前は家制度(戸主制)下で婚姻は戸籍届出が要件。未届は法的配偶者と扱われない | 配偶者としての権利が限定され、急逝後の生活基盤が不安定化しやすい | 一橋大学 法学部 家族法資料:家(イエ)制度 法務省 戸籍制度に関する研究会 |

| 法的地位(当時) | 内縁配偶者の権利保護は限定的で、法定相続人とならないのが一般的 | 明治民法期は戸主中心の家族編成。相続・居住・財産管理は戸主・戸籍に強く依存 | 住居の継続使用や財産管理の担い手が不在化し、犬の飼育体制が揺らぎやすい | 一橋大学 家族法資料(明治民法と家制度) |

| 相続・住居への影響 | 内縁だと相続権・居住継続の権利確保が難しく、生活再建が遅れやすい | 戸籍上の配偶者でない場合、家督・相続分の取得が制限されがち | 飼育費用・住環境の確保が困難となり、犬の預け先が転々とする要因に | 法務省 戸籍制度関連資料 |

| 上野家の生活事情 | 上野は東京帝国大学(現・東京大学)教授で多忙、渋谷・松濤から通学・研究 | 研究・出張が多く、急逝(1925年)により飼育引き継ぎ計画を整える余裕が乏しかった | 一時的な預かり先が続き、ハチの生活リズムが不安定化 | 東京大学 農学部ニュース(上野博士とハチの像) 白根記念渋谷区郷土博物館・文学館 |

| 物語への波及 | 飼育体制の不安定化と都市環境が重なり、駅を拠点とする行動が強まった | のちに社会の支援・記憶装置(像・展示・剥製)として継承 | 駅通いの背景に制度・環境・行動学的要因が重層的に関与 | 国立科学博物館(ハチの剥製展示) 白根記念渋谷区郷土博物館・文学館 |

影響の連鎖を簡潔に

- 形式上の婚姻なし → 相続・居住の不安定化

- 生活基盤の変化 → 複数頭の犬の飼育が困難に

- 受け皿探しの連鎖 → ハチの居場所が流動化

この連鎖が、のちの“駅通い”を後押しした素地になったと考えられます。

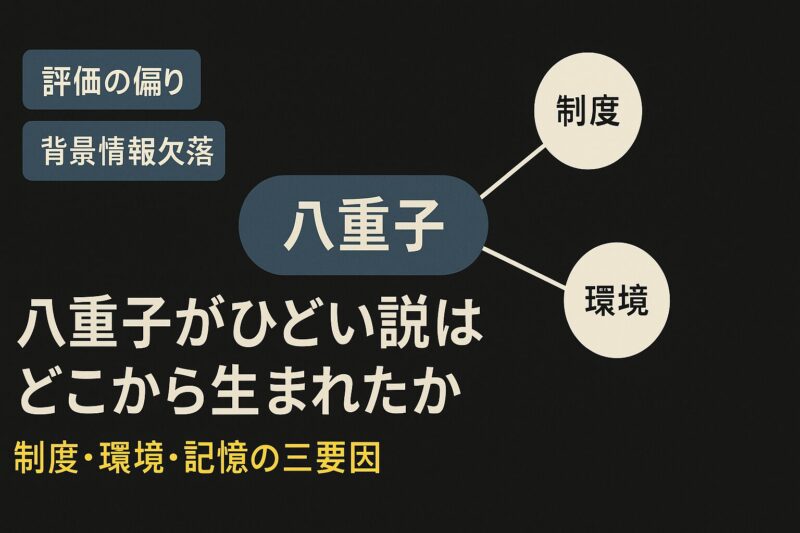

八重子がひどい説はどこから生まれたか

人物評価が極端に傾くときは、背景情報の欠落がセットになりがちです。八重子がひどいという見立ては、多くの場合、ハチを預け先に出したという一点に集約されます。

しかし、内縁であったため住居と相続の保護が薄くなり、生活基盤が短期間で不安定化した事実を重ねると、単純化は難しくなります。

大型犬を複数頭抱える負担、当時の犬の屋外飼育が前提だった住環境、そして女性の経済的選択肢の狭さまで含めて見直す必要があります。

さらに、語りの時間差も評価を歪めます。

渋谷での扱いは初期に厳しく、報道を機に支援が増えたという時系列があるのに、後年の温かい支援の印象が前景化し、初期の混乱が忘れられがちです。

人物に善悪のラベルを貼るのではなく、制度と環境の制約が意思決定にどのように作用したかを検討すると、八重子像は落ち着いた輪郭を取り戻します。

「八重子がひどい」という見方が生まれた経緯を、典型的な主張と照合可能な事実・制度背景に分けて整理しました。一次資料・公的機関・学術機関の情報を中心に参照しています。

| 起点・拡散の文脈 | 典型的な主張 | 照合できる事実・史料の要点 | 背景要因(制度・社会) | 主な一次・公的資料(参考リンク) |

|---|---|---|---|---|

| 婚姻形式の誤解 | 妻が内縁だったのに飼育を放棄した | 資料では内縁とされる記述がある一方、戦前の戸籍実務では未届婚は法的配偶者と扱われず、相続・居住の権利が限定された | 家制度と戸主制により、戸籍上の身分が生活・相続・居住に直結。急逝時に生活基盤が不安定化しやすい | 法務省 戸籍制度関連資料 一橋大学 家族法資料:家制度 |

| 預け先の転々をめぐる評価 | 八重子がハチを手放して回した | 上野急逝後、親戚宅・知人宅を経て小林菊三郎宅に落ち着いたとする年譜・展示がある。預け替えの事実は確認できる | 当時は大型犬の屋外飼育が一般的で、住宅事情・近隣関係・費用面の制約が強かった。公的な保護・マイクロチップ等の仕組みは未整備 | 白根記念渋谷区郷土博物館・文学館(年表・展示) 国立科学博物館(ハチの剥製展示) |

| 初期の扱いと後年の美談化 | 最初から周囲に大切にされていたのに手放した | 初期は野犬対策や排除の記録があり、1932年の新聞寄稿以降に支援が拡大。1934年に初代銅像、戦後1948年に再建 | 報道を契機に世論が変化。美談化の過程で初期の困難が省略され、人物評価が単純化しやすい | 渋谷区郷土博物館・文学館(銅像・年譜) シブヤ文化プロジェクト(地域史アーカイブ) |

| 死因・終末期の再検証の影響 | 食べ物目当てで放置されていた | 2011年の病理再検査で心臓の悪性腫瘍と肺転移が報告。行動は忠誠・習慣・社会的強化が重なった複合要因と解される | 医学的知見の更新が物語の再読を促す一方、単純な因果(誰かがひどい)に回収されやすい | 東京大学 農学生命科学研究科 プレスリリース 国立科学博物館 展示案内 |

| SNS時代の再解釈と拡散 | 八重子がひどいという断定が広がった | 一次資料へのアクセスがないまま断片的情報が拡散し、確認バイアスが強化されやすい。公的展示・史料は反証材料を提供 | コンテクスト欠落と感情的見出しが拡散を加速。メディアリテラシーの不足が人物評価の過激化を招く | 総務省 情報通信白書(SNS利用と情報拡散) 渋谷区郷土博物館・文学館(一次展示への導線) |

評価が分かれる三つの要因

- 制度の壁:内縁による相続と居住の制約が直撃

- 物理的制約:大型犬の飼育負担と屋外飼育が主流の時代背景

- 記憶の選択:報道後の支援の印象が初期の困難を覆い隠す

像と剥製と墓所の知られざる事実

物語の余章は、具体物に宿ります。銅像、剥製、墓所といった実在の証跡を押さえると、感情の物語が歴史の地面に接地します。

まず渋谷駅前の像は二代目です。初代は1934年に建立されましたが、戦時の金属供出で失われ、1948年に再建されています。秋田県大館駅前の像も戦後に再建され、さらに東大農学部弥生キャンパスには、上野とハチが再会する構図の像が2015年に設置されました。

剥製は上野の国立科学博物館で常設展示されています。制作の経緯や保存状態は施設での学芸解説に整理があり、2011年には臓器標本の再検査で心臓の浸潤性腫瘍と肺の転移が報告されています。

墓所は青山霊園にある上野英三郎の墓の隣に、小さな祠としてハチが祀られています。剥製が博物館に、臓器が研究標本に供されているため、祠は象徴的な参り墓として機能しており、再会の場として多くの人が足を運びます。

| 対象 | 所在・設置年 | 概要・経緯 | 補足 | 公式・一次情報 |

|---|---|---|---|---|

| 渋谷駅前 忠犬ハチ公像(二代目) | 東京都渋谷区道玄坂2-1/1948年再建(初代は1934年建立) | 彫刻家・安藤照が初代像(1934年)を制作。戦時の金属供出で喪失後、1948年に長男の安藤士が二代目像を制作し再建 | 初代像の除幕式には存命中のハチ公が出席したと記録されている | 白根記念渋谷区郷土博物館・文学館/ 渋谷区公式サイト |

| 国立科学博物館の剥製 | 東京都台東区上野公園7-20 日本館2階北翼/1935年製作 | ハチ公の全身剥製を常設展示。2011年には保存臓器標本の再検査で心臓の悪性腫瘍と肺転移が報告された | 展示場所は日本館2階北翼。学芸解説パネルで制作経緯や当時の資料も確認できる | 国立科学博物館 公式/ 東京大学 農学生命科学研究科プレス |

| 上野博士とハチの像(弥生キャンパス) | 東京都文京区弥生1-1-1 東京大学 農学部前/2015年設置 | 出張から戻った上野英三郎をハチが迎える情景を表現したブロンズ像。研究教育の場で両者の関係を顕彰 | 足元には上野のカバンを配し、再会の瞬間を象徴的に造形 | 東京大学 農学資料館 公式 |

| 青山霊園の祠(上野英三郎墓所隣) | 東京都港区南青山2-32-2 青山霊園内/昭和期以降 | 上野英三郎の墓の隣にハチを祀る小祠が設けられ、象徴的な「再会の場」として参拝されている | 剥製は博物館、臓器の一部は研究標本として保存されており、祠は象徴的な参り墓として機能 | 東京都立霊園案内(青山霊園) |

| 大館の忠犬ハチ公像(再建) | 秋田県大館市 御成町ほか/戦後再建(初代は1935年頃) | 生誕地・大館にも像が設置され、戦時喪失後に再建。地域資料館や秋田犬交流施設と連携して展示・案内 | 観光拠点「秋田犬の里」や大館駅前広場に関連展示や案内がある | 大館市公式サイト/ 秋田犬の里 公式 |

実物が語る三つの視点

- 銅像の再建史:喪失と再起が公共記憶を支える

- 剥製と標本:動物史と医学史の交差点としての価値

- 祠の役割:史実と心象をつなぐ象徴的な再会の場所

海外の評価と国内再評価の違い

海外では、変わらぬ愛の象徴としての受容が先行しました。米国公開の映画が物語の核を抽出し、普遍的なエモーションに寄せて再構成したため、生活環境や社会の負の側面は前景化しにくい構造でした。

一方、国内では、資料公開や学術的再検討が進み、当時の都市環境や行政の犬対策、家制度と相続の影響といった文脈を含めて読み直す流れが強まっています。

この差異は、教材としての位置づけやメディア産業のコンテクストも影響しています。

海外の観客にとっては文化翻訳されたシンプルな核が届きやすく、国内の読者には地理や制度の具体が重層的に見える。どちらかが正しいのではなく、レンズが違えば見取り図も変わる、という理解が健全です。

| 観点 | 海外での評価・事例 | 国内での再評価・事例 | 年代・出来事 | 公式・一次情報 |

|---|---|---|---|---|

| 映画・映像作品 | Hachi: A Dog’s Tale(監督 ラッセ・ハルストレム、主演 リチャード・ギア)。普遍的な愛情物語として受容 | ハチ公物語(監督 神山征二郎、製作 松竹)。近年は展示・特集と併せて史料ベースの読み直しが進展 | 1987年(日本映画)、2009年(米映画) | Sony Pictures 作品ページ/ 松竹 公式サイト |

| 研究・資料公開 | 映画・メディア紹介が中心で学術的再検証は限定的 | 東京大学が2011年に保存臓器標本を再検査し、心臓の悪性腫瘍と肺転移を報告。国立科学博物館で剥製を常設展示 | 2011年(死因再検証)、常設展示(継続) | 東京大学 農学生命科学研究科 プレス/ 国立科学博物館 公式 |

| 観光・プロモーション | 日本政府観光局(JNTO)が渋谷・ハチ公像を訪日観光の象徴的スポットとして発信。海外メディアでも待ち合わせの名所として紹介 | 渋谷区が像周辺の整備・情報提供を継続。大館市は「秋田犬の里」などで生誕地としての発信を強化 | 継続的(インバウンド需要の拡大期に強化) | 日本政府観光局 JNTO/ 渋谷区 公式/ 大館市 公式 |

| 語りのフレーミング | 永遠の忠誠・愛情の強調。個別の社会背景(家制度・都市衛生・野犬対策)には踏み込みが浅い傾向 | 家制度や相続、都市の野犬対策、当時の飼育文化など社会史の文脈に接続して再読。展示・年譜で時系列を補強 | 2010年代以降、展示・研究・地域資料の活用が進展 | 白根記念渋谷区郷土博物館・文学館/ 東京大学 農学資料館 |

| 象徴物・公共記憶 | 映画公開・配信を通じて像や物語が国際的認知を獲得 | 渋谷駅前の忠犬ハチ公像(1948年再建)と青山霊園の祠、学術展示が連携して歴史的実像を補完 | 1934年(初代像)、1948年(再建)、以後現在まで継続 | 渋谷区 公式/ 東京都立霊園(青山霊園) |

受容のギャップを生む要因

時間軸:戦前の記憶資産と戦後復興、現代の動物福祉意識の高まり

物語設計:普遍的情動に寄せる再構成か、社会史に接続する再読か

参照環境:映画という統合メディアか、資料・展示・研究の積層か

まとめ ハチ公と飼い主ひどいを再考する

記事をまとめます。

- 物語の核は一匹の秋田犬の生涯で、誇張表現は傾向を伝えるレトリック

- 飼育文化と都市環境を当時の文脈で評価すると判断は滑らかになる

- 上野の急逝が長期飼育計画を断ち、受け皿の不足が不安定化を招いた

- 駅通いは愛着と学習に社会的強化が重なった多因子的行動と考えられる

- 焼き鳥の記録はあるが行動全体を一因で説明するのは無理がある

- 初期は排除やいたずらもあり報道後に支援が拡大する時系列が重要

- 八重子への評価は制度的制約と生活負担を踏まえると単純化できない

- 内縁という形式が相続と居住に影響し犬の居場所の流動化に直結した

- 渋谷の像は戦時喪失後に再建され公共記憶の核として機能している

- 剥製と臓器標本は科学史の資産で死因再検証の材料を提供している

- 青山霊園の祠は史実と心象を結ぶ象徴的な参り墓として位置づく

- 海外は普遍的情動の核で受容し国内は社会史接続の再評価が進む

- メディア化は初期の困難を省略しがちで記録との照合作業が欠かせない

- ひどいかどうかは個人の善悪でなく社会と制度の設計で読み直す

- 学ぶべきは忠誠の賛美より動物福祉と責任ある飼育の更新である