居留守使うやつ絶対やめとけ、と検索してきたなら、まずはモヤモヤを一緒にほぐしていきましょう。

居留守は便利だけど危険もあるし、相手にバレバレになる瞬間もあります。

配達の人は忙しいし、対応しないと怒るケースもある。NHKの訪問は仕組み的にスルーしづらい場面が出やすい。

じゃあ何が悪いのか、どこまでが自衛でどこからが迷惑なのか、居留守を使う心理をやさしくほどきつつ、不審者やしつこい相手への現実的な向き合い方までまとめます。怖い思いをしないためのコツも、きちんと押さえていきますね。

- 居留守使うやつ絶対やめとけと言われる背景を理解できる

- バレバレになる場面や危険の中身を具体的に把握できる

- 配達対応や近所・NHKなど相手別の現実的対処がわかる

- しつこい相手や不審者に安全に線を引く方法が学べる

居留守使うやつ絶対やめとけと言われる真相

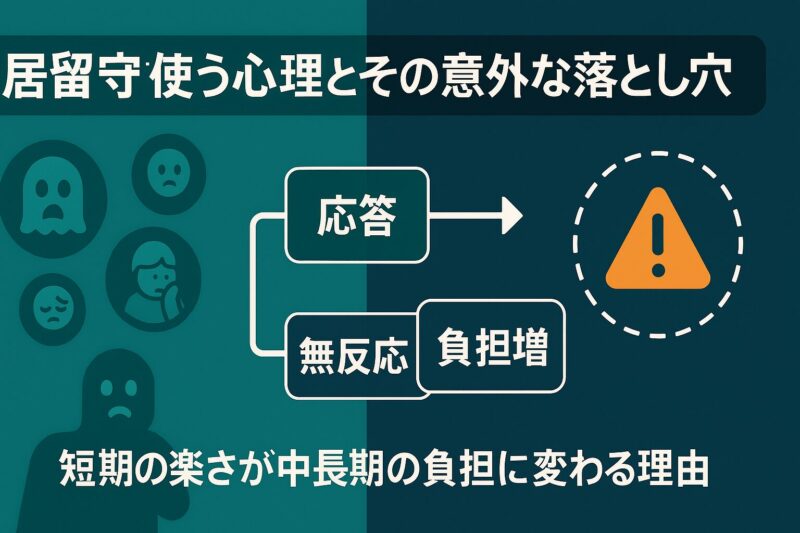

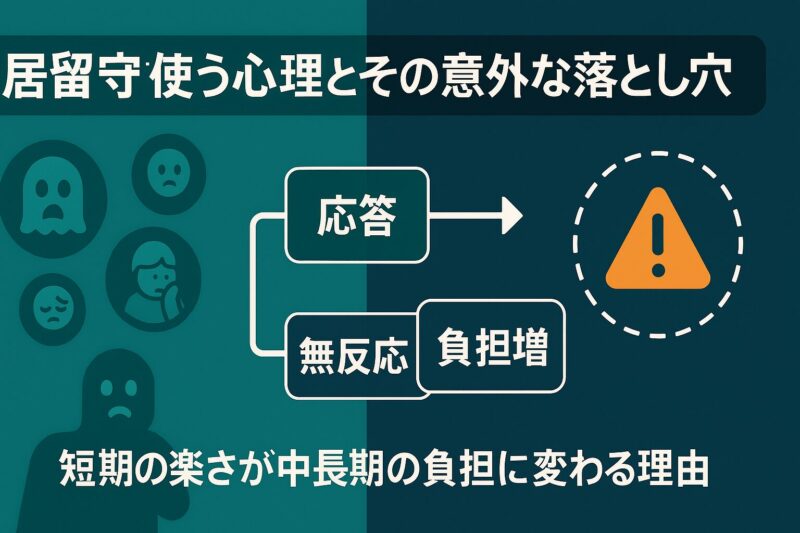

- 居留守を使う心理とその意外な落とし穴

- 無視してもバレバレになる思わぬ瞬間

- 無反応が実は危険とされる理由

- 出ないのは何が悪いと見なされるのか

- 無視が不審者を引き寄せる危険性

居留守を使う心理とその意外な落とし穴

相手が誰かわからないのが怖い、セールスに長くつかまりたくない、今日は人と話す気力がない——どれも自然な反応です。これがいわゆる居留守を使う心理です。

ただ、ここに落とし穴があります。

無反応は相手側からすると情報がゼロなので、相手のタイプによって解釈が分かれます。

誠実な相手は不在かもで引きますが、押しの強い相手は在宅だけど対応が面倒で無視と読んで粘る材料にすることがあります。

さらに在宅中の完全無視は、あとで自分のストレスを増やしがちです。

バレていないかの不安や、後日の再訪対応という未来のタスクが増えるからです。短期的には楽でも、中長期ではコスト高になりやすい——ここが見落とされがちなポイントなんですよね。

どんなときに“居留守スイッチ”が入るのか

- 予期せぬチャイムで集中が切れる

- 来訪目的が不明で不安が立ち上がる

- 断る会話の負担を先送りしたくなる

この3点は、人の意思決定をゆがめる代表的な要因です。心理学では損失回避・先延ばしバイアスと呼ばれ、短期の負担回避が長期の負担増につながりがち、と説明されます。

ミニ対策:負担を“最小の一言”に変換

断る会話を長編にしないのがコツです。テンプレは短く、主語と結論だけ。「今は対応できません。必要ならこちらから連絡します」。これでほとんどの相手は退きます。

ワンポイント

インターホン越しの短い応答だけで、相手の大半は在宅だが今は不可と理解します。ドアは開けず、声だけで線引きするのがコスパ良しです。

| 心理要因 | 行動メカニズム | 落とし穴(短期メリットの裏側) | 推奨対処 | 公式情報・参考リンク |

|---|---|---|---|---|

| 未知の来訪への不安・怖い | 不確実性回避やネガティビティバイアスにより、反応しない選択を取りやすい | 短期の安心感は得られるが、在宅状況の曖昧さが残り、再訪や粘着の温床になりやすい | ドアは開けずインターホンで短く応答し在宅を明示。録画表示で抑止を付与 | 警察庁 防犯情報 https://www.npa.go.jp/ |

| 面倒・時間コスト回避 | 現在志向バイアス/先延ばしにより、対処を後回しにしてしまう | 短期の手間は減るが、再配達や再訪対応が累積し、長期の負担とストレスが増える | 定型フレーズを準備し即応。「今は対応できません。必要ならこちらから連絡します」 | 総務省 行政情報 https://www.soumu.go.jp/ |

| 社交疲労・対人不安 | 社会的回避傾向により接触を避けがち(ストレス回避) | 無反応が続くと地域連絡の断絶や不信につながり、緊急時の情報取得が遅れる | 非対面チャネルを整備(掲示板・連絡アプリ・管理会社経由)で最小限応答 | 厚生労働省 こころの耳 https://kokoro.mhlw.go.jp/ |

| セールスに捕まりたくない | 説得回避・コミットメント回避の心理から無反応を選択 | 「断られていない家」と解釈され再訪リストに残る可能性が高まる | 勧誘は受けない旨を明確に伝達。勧誘お断り掲示と録画機能で抑止を強化 | 消費者庁 特定商取引法 https://www.caa.go.jp/ |

| 安全志向(特に一人暮らし) | 自己防衛の合理的判断として接触回避を選ぶ | 無反応が不在と誤解され、在宅確認を狙う不審者や侵入窃盗のリスクが指摘される | 在宅を示す短い応答+録画中表示。表札の匿名化やドアスコープカバーも併用 | 警視庁 防犯アドバイス https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/ |

無視してもバレバレになる思わぬ瞬間

完全にやり過ごせたつもりでも、生活の気配は外に漏れます。夜の照明、テレビや換気扇の音、スマホの通知音、ドアスコープのわずかな反射、ベランダの洗濯物の動きなど、実はヒントだらけ。

マンションの共用部には防犯カメラがあることも多く、訪問側はインターホンに反応なしの一点だけでも十分に判断できます。

さらにSNSでいま家で映画と投稿が直後に出ていれば、在宅は確定。無理に取り繕うより、インターホン越しに一言だけ伝えるほうが後腐れが少ないのは、こうした“バレ要素”が多いからです。

バレがちなサインの例

- 夜間の点灯・消灯やテレビの残響音

- ドアスコープ越しの光のゆらぎや影

- ベランダの洗濯物や室外機の作動音

- 直後のSNS投稿やオンライン状態の表示

小技としては、遮光カーテンで光漏れを抑え、ドアスコープカバーで視線をブロックする、通知音を抑える、といった環境面の調整が効きます。でも本質的には、短い応答で誤解を生みにくくするほうが確実です。

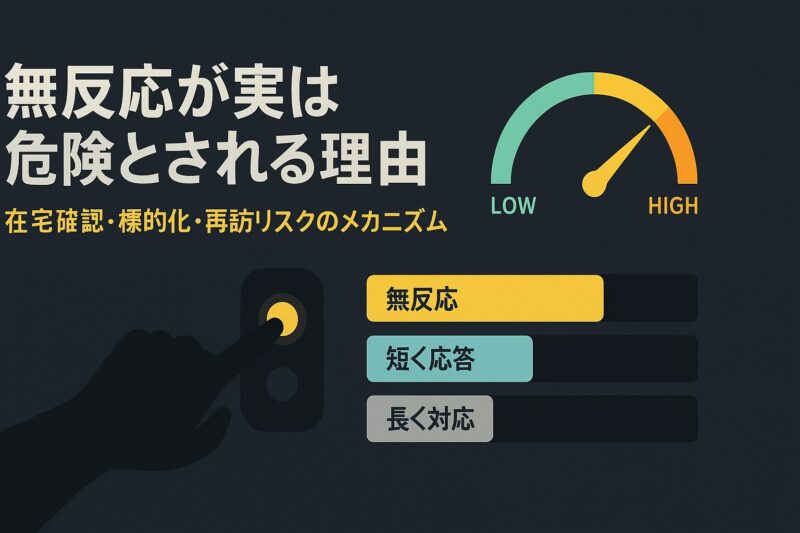

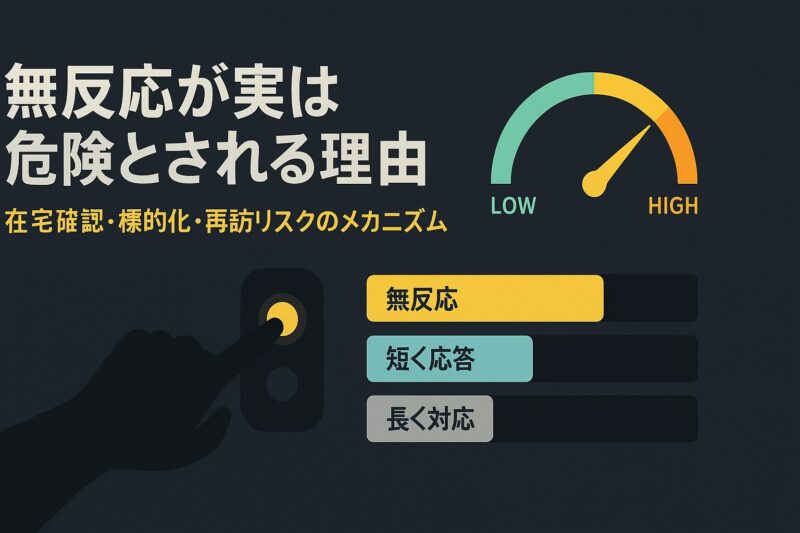

無反応が実は危険とされる理由

侵入窃盗は、在宅の有無を確かめる行動から始まることが多いとされます。警察庁の統計では、住宅を発生場所とする侵入窃盗が毎年一定数認知されており、手口や発生場所の内訳が公開されています。

また、都道府県警や防犯事業者の解説でも、インターホン応答の有無は在宅確認の基礎情報になると説明されています。

無反応が続く家は、不在が多いと見なされやすく、再訪や下見の対象に残るリスクがあります。

在宅中の無反応は、鉢合わせしても通報されにくい家と誤解される懸念も指摘されます。つまり、防犯の観点でも“完全スルー”は得策とは言いにくいのです。

下の比較を見ると、どの行動が抑止力につながりやすいかが一目でわかります。

| 行動 | 相手の受け止め | 想定リスク |

|---|---|---|

| 無反応(完全スルー) | 不在か、在宅でも反応しない家 | 再訪増、標的化の懸念 |

| インターホン越しに短く応答 | 在宅だが対応不可が明確 | 再訪減、抑止力が働く |

| ドアを開けて長く対応 | 対応してくれる家 | セールス長引く、情報露出 |

以上の点を踏まえると、ドアは開けずに短く応答するスタイルが、安全と手間のバランスを取りやすいと考えられます。

加えて、録画機能付きインターホンや録画中の表示は、犯行のリスクを可視化することで抑止効果が期待できます。犯罪の発生状況や傾向は、警察庁の統計ページで最新の把握が可能です。

| リスクの仕組み | 根拠・公的情報 | よくある影響 | 推奨アクション |

|---|---|---|---|

| インターホン無応答が在宅確認に使われ、侵入窃盗の下見対象に残りやすい | 侵入窃盗の発生状況と対策解説(政府広報) 空き巣や強盗から命と財産を守る 住まいの防犯対策 犯罪情勢の統計(警察庁) 警察庁 犯罪統計 | 再訪や時間帯・在宅状況の観測が続き、標的化の懸念が高まる | ドアは開けずにインターホン越しで短く応答し在宅を示す。録画機能付きインターホンの活用 |

| 無反応により鉢合わせ時の通報・助けの要請が遅れやすい | 防犯上の留意点(警視庁ほかの防犯資料) 警視庁 防犯情報 政府広報の防犯対策解説 | 在宅侵入(忍び込み)などで初動が遅れ、被害拡大リスク | 来訪者の属性確認と「不要です」「書面でお願いします」など短い応答。異常時は110番 |

| 訪問販売等に対する無反応は「検討中」と誤解され、再訪・粘着を招く | 特定商取引法の制度解説(消費者庁) 訪問販売のルールとクーリング・オフ 相談事例と注意喚起(国民生活センター) 訪問販売トラブルの対処法 | 再訪や長時間の居座り、勧誘強化などトラブル化 | インターホン越しに明確に断る。訪問日時・勧誘内容を記録し、必要に応じて相談窓口へ |

| SNSや生活の気配(光・音)から在宅/不在や生活パターンが推測される | SNS利用時の防犯上の注意(警察) 千葉県警 SNSの危険性と注意 | 在宅・不在の読み取りで狙われやすくなる。なりすまし詐欺等の二次被害のきっかけ | 位置情報・自宅特定につながる投稿を控える。遮光や音漏れ対策で生活の気配を抑制 |

出ないのは何が悪いと見なされるのか

在宅中でも応答しないこと自体は個人の自由ですが、状況によっては周囲から「何が悪いのか」と受け取られてしまう場面があります。

たとえば、宅配の時間指定を自分で設定しておきながら応じない、管理会社や近隣からの緊急連絡に出ない、といったケースです。これらは単なるマナー違反というより、実際に他者の作業や判断に支障を与えるため、トラブル化しやすい傾向があります。

また、日本では町内会や管理組合など対面を前提とする文化が根強く残っており、無反応が続く家は「地域活動に非協力的」「困ったときに頼れない」とレッテルを貼られやすいと指摘されています。

総務省の調査によると、地域の情報共有手段はいまだに紙媒体や対面伝達が一定数を占めており、無視が続くと情報伝達網から外されやすい現状もあります。

このため「すべて出る」ではなく、「出るべき場面を見極める」ことが、精神的にも効率的です。非対面対応ができる連絡手段(掲示板・連絡アプリ・ポストメッセージ)を整えれば、必要最低限の応答だけで関係を維持できます。

| 場面・無反応が招く評価 | 根拠・公的情報 | 具体的な不利益 | 代替策・推奨アクション |

|---|---|---|---|

| 宅配の時間指定に出ないと「再配達前提の家」と見なされる | 宅配便の再配達率調査(国土交通省 物流政策) 国土交通省 総合政策局 物流政策 再配達削減によるCO2削減の取組(環境省) 環境省 公式サイト | 再配達増による受け取り遅延、冷蔵・冷凍便の品質劣化、物流全体の遅延波及や環境負荷 | 置き配・宅配ボックス設定、現実的な時間指定、アプリで在宅通知、インターホン越しに置き配依頼 |

| 管理会社や設備緊急連絡に出ないと「連絡がつかない入居者」と見なされる | 漏水・火災など住宅の事故対応の初動(消防庁) 総務省消防庁 公式サイト マンション管理の基礎情報(国土交通省 住宅局) 国土交通省 住宅局 | 漏水・騒音・設備故障の拡大、近隣への二次被害、原状回復費用の増大や信頼低下 | 緊急連絡先の掲示・登録、留守時の二次連絡先設定、インターホンで要件確認と折返し運用 |

| 地域の回覧・連絡に応じないと「非協力的な世帯」と見なされる | 地域コミュニティに関する研究会(総務省) 総務省 地域コミュニティ 防災情報の地域伝達(内閣府 防災) 内閣府 防災 | 安否確認や災害時の情報共有から漏れやすく孤立。管理組合・町内会での信頼低下 | 掲示板・地域アプリの導入、ポストへの案内文「緊急時は管理会社へ」、メール連絡先の共有 |

| NHK・行政手続き関連を無視すると「手続き未了の世帯」と見なされる | 放送法(e-Gov法令検索) 放送法(電子政府の総合窓口) 受信契約・受信料案内(NHK) NHK 受信料の窓口 | 訪問や通知が継続、各種案内が進まず心理的負担が増大。手続きの遅延・再訪の頻発 | インターホン越しで身分証提示を求め、書面・オンラインでの手続きへ切替を依頼 |

| 訪問販売・勧誘を無視すると「検討中の家」と誤解される | 特定商取引法の制度解説(消費者庁) 消費者庁 訪問販売のルール 相談事例と注意喚起(国民生活センター) 国民生活センター | 再訪・粘着の増加、長時間の居座りや押し売りによるトラブル化 | インターホン越しに明確に不要と伝える。日時と要件を記録し、必要なら#9110等に相談 |

無視が不審者を引き寄せる危険性

無視対応は、しばしば不審者に「曖昧で付け入る余地のある家」と誤解されやすいといわれています。訪問販売や勧誘のマニュアルでも、明確に断られなかった家は再訪リストに残すよう指導される例があるとされており、無反応は「検討中」と解釈されて粘着を招きやすいのです。

また、防犯の観点からもリスクがあります。空き巣は在宅確認にチャイムを使い、夜間の無反応は生活パターンの観測材料になります。警視庁の防犯情報でも、在宅時でも応答することで侵入犯の下見を防ぎやすくなると解説されています。

対策としては、ドアを開けずにインターホン越しで「不要です」「管理会社経由で」と簡潔に伝えること、録画機能付きインターホンや表札非掲示など露出を抑える運用が有効です。これらは物理的防犯と心理的牽制の両面を兼ねており、粘着や標的化のリスクを下げられます。要するに、無視よりも「短く可視化されたお断り」のほうが安全性が高いという考え方です。

| リスクシナリオ | 仕組み・実態 | 根拠・公的情報 | 推奨対策 |

|---|---|---|---|

| 侵入窃盗の下見で在宅確認に利用される | 空き巣はインターホンやチャイムで在宅を確認することがある。無反応が続く家は不在が多いと推定され、標的化や再訪の対象に残りやすい | 犯罪統計等(警察庁) 警察庁 統計・白書 侵入窃盗の防犯ポイント(警視庁) 警視庁 防犯情報 | ドアは開けずインターホン越しに短く在宅を示し断る。録画付きインターホンや録画中表示で抑止 |

| 夜間の無反応で生活リズムを特定される | 照明の点灯・消灯、洗濯物、室外機音などから在宅傾向が観測されやすい。無反応が続くと留守時間帯の仮説が強化される | 留守を悟られない工夫(警視庁) 住まいの防犯 | 遮光カーテンやタイマー照明、在宅時の一言応答。ドアスコープカバー等で覗き見を防止 |

| 訪問販売・勧誘で「検討中」と誤解され再訪される | 無反応は「はっきり断られていない」と解釈されやすく、名簿に残って再訪・長時間滞在のリスクが高まる | 訪問販売のルール(消費者庁) 特定商取引法解説 相談事例(国民生活センター) 国民生活センター | インターホン越しに不要と明確化。事業者名の確認、日時・内容を記録し必要に応じ#9110へ相談 |

| 点検商法・なりすましの粘着を招く | 水道・電気・消火器などの点検名目での訪問。無反応だと時間帯を変えて再訪され、機器交換等を迫られるリスク | 点検商法に注意(消費者庁) 消費者庁 公式サイト 防犯アドバイス(警視庁) 防犯対策 | 身分証提示と所属確認。管理会社経由の手配に限定。録画・警告ステッカーで牽制 |

| ストーカー・つきまといに生活パターンを把握される | 出入り時刻や応答傾向から在宅時間を推測されると、待ち伏せや後追いの危険が高まる | ストーカー規制法・相談窓口(警察庁) 警察庁 ストーカー対策 警察相談専用電話 #9110(警察庁) 相談窓口案内 | 単独帰宅ルートの固定化を避ける。異常時は110番、継続的な不安は#9110や最寄り警察署へ相談 |

居留守使うやつ絶対やめとけと断言される理由

- 配達時に無視したときの怖い結末

- 宅配便で対応せずにいると怒る人もいる

- 無視対応が近隣に迷惑と感じられるワケ

- 応答しなくても訪問者がしつこいときの対処法

- NHK訪問で居留守が通じない現実

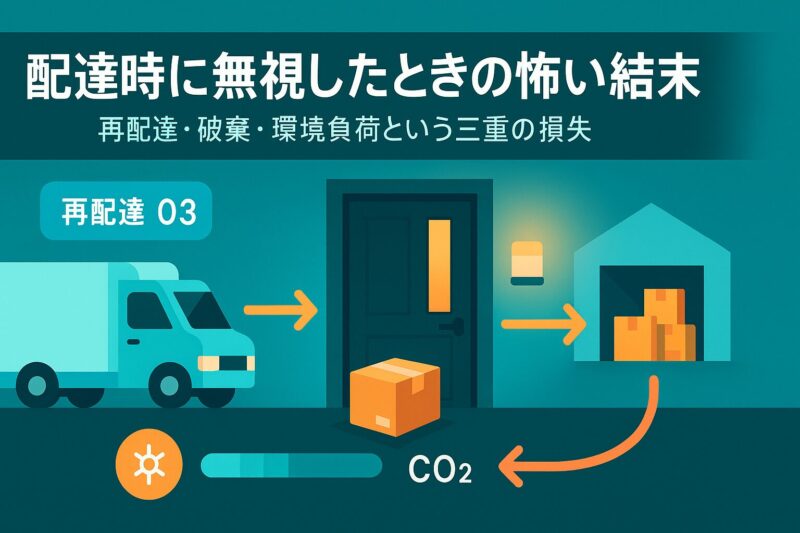

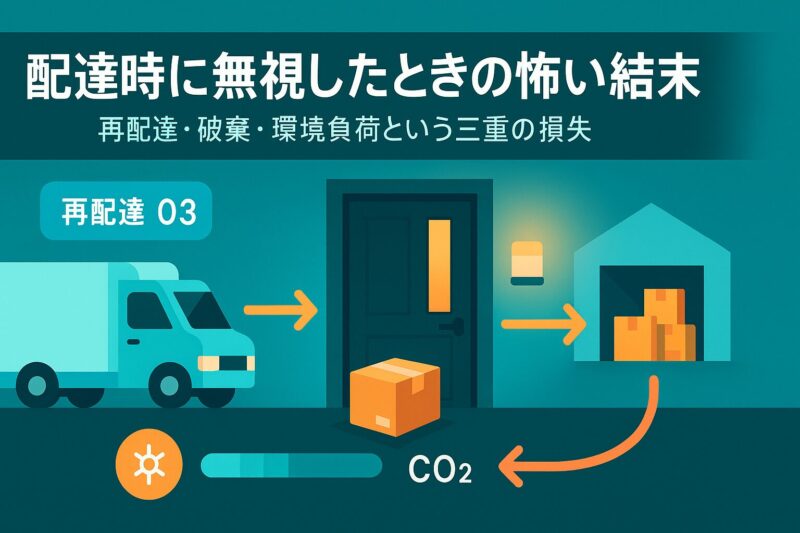

配達時に無視したときの怖い結末

配達は荷台から荷物を出して玄関前まで運ぶという物理的コストが大きく、時間指定の無反応が続くと再配達が積み重なりやすいです。国土交通省の調査によると、宅配便の再配達率は全体の約11%で、その労働負担やCO₂排出増加が社会的問題となっています。

特にクール便や書留などは当日受け取りが前提となるため、持ち戻りや破棄リスクもあります。これらを避けるには、以下のような工夫が効果的です。

- 置き配や宅配ボックスの利用

- 時間指定を現実的に見直す

- アプリでの在宅通知連携を活用する

- インターホン越しに「今は出られません、置き配でお願いします」と伝える

小さな対応でも、再配達削減と受け取りの安定化につながります。やることはシンプルで、仕組みを味方にするだけです。

| 起きること | 具体的なリスク・事例 | 主な回避策(名称を明記) | 公式情報・参考リンク |

|---|---|---|---|

| 再配達の増加で受取遅延・負担増 | 配達員が持ち戻り→再配達の手配が必要になり、受け取りが遅延。繁忙期は配達網全体の効率低下や混雑を招く | 置き配(各社の置き配設定) 宅配ボックス(マンション・戸建て) 時間指定の現実的見直し 各社の再配達依頼フォーム・アプリ利用 | 国土交通省:宅配便の再配達削減に向けた取組 https://www.mlit.go.jp/ ヤマト運輸 再配達受付 https://www.kuronekoyamato.co.jp/ 佐川急便 再配達依頼 https://www.sagawa-exp.co.jp/ 日本郵便 再配達申込み https://www.post.japanpost.jp/ |

| クール便・生鮮の品質低下や廃棄 | 温度管理が必要な荷物は保管期限が短い。受け取り遅延で品質劣化・廃棄・差出人返送になることがある | ヤマト クール宅急便の受取方法設定 日本郵便 ゆうパックチルド・ゆうパックの時間指定活用 コンビニ受け取り・PUDOロッカー受け取り | ヤマト運輸 クール宅急便 https://www.kuronekoyamato.co.jp/…/cool/ 日本郵便 ゆうパック(チルド) https://www.post.japanpost.jp/service/you_pack/ |

| 書留・本人限定受取の持ち戻りと期限切れ | 本人確認を要する郵便(書留・本人限定受取郵便・特定記録等)は受け取りに出ないと持ち戻り。保管期限経過で差出人返送 | 不在票からの即時再配達手配 郵便局留め(ゆうゆう窓口)指定 本人確認書類の事前準備 | 日本郵便 書留 https://www.post.japanpost.jp/…/kakitome/ 日本郵便 本人限定受取郵便 https://www.post.japanpost.jp/service/honnin/ |

| 保管倉庫・営業所の滞留と返送費用 | 持ち戻りが増えると営業所の保管容量を圧迫。保管期限切れで差出人に返送され、キャンセル・再送料の負担が発生することがある | 受取場所の変更(コンビニ・宅配ロッカー) 事前の配達日時変更(各社アプリ) 置き配指定の徹底 | ヤマト運輸 受け取り方法の変更(クロネコメンバーズ) https://www.kuronekoyamato.co.jp/…/members/ 日本郵便 受取方法の指定(コンビニ/配達日変更) https://www.post.japanpost.jp/service/receive/ |

| 再配達に伴うCO2排出と社会的コスト | 同一荷物に複数回走行が発生し、燃料・人件費・CO2排出が増加。社会全体の物流効率が低下する | 初回受け取り率向上の設計(在宅通知・置き配) 時間帯の適正化・職場や受取拠点への配送 | 国土交通省 グリーン物流パートナーシップ会議 https://www.mlit.go.jp/…/greenlogistics.html 環境省 物流分野の脱炭素施策 https://www.env.go.jp/ |

宅配便で対応せずにいると怒る人もいる

配達員も人間です。繁忙期や悪天候時など、ただでさえ時間に追われている中で何度も空振りが重なると、現場のストレスは大きくなります。国土交通省の報告でも、再配達1件あたりにかかる平均時間は約20分とされており、これが何件も重なることで1日の配送効率が大幅に低下することが示されています。再配達が増えるほど、他の利用者の荷物にも遅延が波及するため、全体の物流に悪影響を与えかねません。

もちろん、だからといって怒るのが正当化されるわけではありませんが、トラブルの芽を早めに摘むことは双方にとってメリットがあります。具体的には以下のような対策が考えられます。

- 不在票が届いたら即レスする

- アプリで受け取り可能時間を事前共有する

- 管理人や宅配ボックスで代理受け取りを依頼する

- 繁忙期は在宅可能な時間帯に時間指定を調整する

これらの小さな工夫によって、配達員との関係もスムーズになり、不要な軋轢を避けられます。要するに、相手の段取りに少し合わせるだけで、お互いに気持ちよく回せる環境がつくれます。

| 起きること | 具体的な状況・原因 | 推奨対策(名称を明記) | 公式情報・参考リンク |

|---|---|---|---|

| 感情的な摩擦(苛立ち・口論) | 繰り返す不在で持ち戻りと再訪が続き、繁忙期や悪天候時に現場負担が増大しトラブル化しやすい | 初回受取率向上の設計 不在票への即時レス | 国土交通省:再配達削減の取組 https://www.mlit.go.jp/ |

| 配達ルートの遅延・再訪負担 | 時間指定帯に在宅がない、建物内で置き配不可などでルートが乱れ再訪が必要になる | クロネコメンバーズで受取方法変更 佐川Web再配達依頼・受取変更 日本郵便 再配達申込み | ヤマト運輸 再配達・受取変更 https://www.kuronekoyamato.co.jp/ 佐川急便 再配達依頼 https://www.sagawa-exp.co.jp/ 日本郵便 再配達 https://www.post.japanpost.jp/ |

| 地域全体の遅配・効率低下 | 同一荷物の複数回走行で時間・燃料・CO2が増え、他の荷物の遅配リスクも高まる | 置き配(指定場所配達)設定 職場・拠点受取りの活用 | 国土交通省 グリーン物流 https://www.mlit.go.jp/…/greenlogistics.html |

| クール便や本人確認便のトラブル | クール便は保管期限が短く品質劣化リスク。書留・本人限定受取は対面必須で持ち戻り・返送の恐れ | クール宅急便の時間帯最適化 本人限定受取郵便の即時再配達手配 | ヤマト運輸 クール宅急便 https://www.kuronekoyamato.co.jp/…/cool/ 日本郵便 本人限定受取郵便 https://www.post.japanpost.jp/service/honnin/ |

| 受取拠点・ロッカー活用不足 | 自宅で受け取れず営業所滞留や返送が発生。受取場所を柔軟化すれば摩擦が減る | PUDOステーション受取 コンビニ受取・宅配ボックス | PUDO(Packcity Japan) https://www.packcity.co.jp/ 日本郵便 受取方法の指定 https://www.post.japanpost.jp/service/receive/ |

無視対応が近隣に迷惑と感じられるワケ

近隣住民や管理会社との関係性においても、無反応は時に「迷惑」と受け取られることがあります。特に日本では、町内会や管理組合などで対面を前提とした情報共有がいまだに行われているケースが多く、総務省のデータによれば、地域連絡の約3割は紙や訪問による伝達が残っているとされています。

こうした環境では、何度訪ねても応答がない家は「困ったときに連絡がつかない家」「災害時に安否確認が取りにくい家」と見なされる恐れがあります。その結果、地域の防犯ネットワークや共助体制から外されやすくなり、孤立リスクも高まります。

対策としては、以下のような仕組みづくりが有効です。

- 掲示板や町内アプリで非対面連絡を受け取る

- ポストに「緊急時は管理会社へ」などの案内を貼る

- 管理会社の連絡網に確実につながる連絡先を登録する

すべての訪問に応じる必要はありませんが、「連絡がまったくつかない家」にならないような仕組みを整えることで、対面の頻度を抑えつつ信頼を損なわずに済みます。

| 影響 | 具体的な状況・原因 | 推奨対策(名称を明記) | 公式情報・参考リンク |

|---|---|---|---|

| 情報伝達の滞留・誤解 | 回覧板・掲示による連絡(ゴミ出しルール変更、防災訓練、設備点検日程)が無反応により止まり、近隣で情報格差や誤解が発生 | 町内会のデジタル連絡併用(掲示板・連絡網) 連絡先の明示(管理会社・緊急窓口) | デジタル庁 自治体DX https://www.digital.go.jp/ 総務省(地域コミュニティ) https://www.soumu.go.jp/ |

| 緊急時の初動遅延 | 漏水・火災・停電などの緊急周知で応答がなく、避難や止水が遅れて被害が拡大するおそれ | 管理会社の緊急連絡網登録 安否確認の一次連絡先掲示 防災訓練日程の事前共有 | 内閣府 防災情報 https://www.bousai.go.jp/ 消防庁(災害・防災) https://www.fdma.go.jp/ |

| 共用部トラブルの長期化 | 騒音・違法駐輪・ゴミ置き場の使用ルール違反、宅配ボックス占有などの是正依頼が届かず、対処が進まない | マンション標準管理規約の周知 相談・苦情受付窓口の明確化 | 国土交通省 マンション管理 https://www.mlit.go.jp/ |

| 地域防犯・見守りからの孤立 | 防犯パトロール・見守りネットワークの連絡が取れず、緊急時に支援を受けにくい状態になる | 防犯メール配信サービスへの登録 自治体・警察の地域安全情報の購読 | 警察庁(安全・安心) https://www.npa.go.jp/ 各自治体の防犯メール(例) |

| 再訪増による近隣負担・騒音 | 管理会社・配達・近隣からの再訪や呼び出しが増え、チャイムやノックが繰り返され周囲の生活音環境が悪化 | インターホン応答テンプレ掲示(不要時の定型文) 置き配・宅配ボックス・受取指定の活用 | 国土交通省 再配達削減の取組 https://www.mlit.go.jp/ |

応答しなくても訪問者がしつこいときの対処法

中には、一度断っても何度も訪ねてくるしつこい訪問者もいます。こうした場合は、曖昧な対応を避けるのがポイントです。インターホン越しに短く、主語と結論だけをはっきり伝えるのが効果的で、たとえば「営業や勧誘のご案内は受けていません」「必要であればこちらから連絡します」といった表現が使えます。会話を長引かせると滞在時間が延びて逆効果なので、個人情報は伝えず、返答は最小限にとどめます。

さらに、防犯グッズの併用も有効です。録画機能付きインターホンやダミーカメラ、防犯ステッカーは抑止効果が高く、相手に「記録が残る」と意識させることで再訪を防ぎやすくなります。警視庁の防犯アドバイスでも、訪問販売などのトラブルに備えて録画付きインターホンの設置が推奨されています。

それでも再訪が続く場合は、訪問日時や内容をメモして管理会社や警察相談窓口(#9110)に共有します。大切なのは、ドアを開けずに「見える形の拒否」を積み上げること。感情的にならず、機械的に対応することが、安全確保とストレス軽減の両立につながります。

| シナリオ | 推奨アクション | 使える言い回しテンプレ | エスカレーション先 | 公式情報・参考リンク |

|---|---|---|---|---|

| 相手の所属・目的が不明 | 玄関は開けずインターホン越しで身分証の提示と用件の特定。録画機能をオンにし、在宅だが対面不可を明確化 | 「身分証と会社名、用件を音声で教えてください」「対面対応は行っていません」 | 管理会社・管理組合窓口 | 国土交通省 マンション管理 https://www.mlit.go.jp/ |

| 営業・勧誘の再訪を止めたい | 短く明確に拒否し、再訪自粛を要請。日時と音声を記録。表札は匿名運用、勧誘お断り掲示で抑止 | 「営業と勧誘は受けていません」「再訪は控えてください」 | 消費生活センター(消費者ホットライン188) | 消費者庁(特定商取引法・訪問販売) https://www.caa.go.jp/ |

| 契約や支払いを迫られる | その場で契約しない・書面交付の確認。契約済みならクーリング・オフ可能性を確認し、書面で行使 | 「本日は契約しません」「書面で案内してください」 | 消費生活センター(188) | 消費者庁 クーリング・オフ https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/cooling-off/ |

| しつこく不安・危険を感じる | 会話を延長せず通話終了。訪問日時・発言・映像を記録し、警察相談専用電話に連絡。緊急時は110 | 「これ以上の応対はしません。記録しています」 | 警察相談専用電話 #9110(緊急時110) | 警察庁 安全・相談窓口 https://www.npa.go.jp/ |

| 建物関係者か確認が必要 | 名乗りと所属・依頼元・案件番号を聞き取り、いったん切って管理会社に裏取り。正規なら日程再調整 | 「管理会社経由で日程調整してください」「こちらから折り返します」 | 管理会社・管理組合窓口 | 国土交通省 標準管理規約(参考) https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000322.html |

NHK訪問で居留守が通じない現実

NHKの訪問は、一般的な飛び込み営業や勧誘とは異なり、建物の出入り状況や表札、郵便受けの名前などから「居住の事実」が把握されやすいという特徴があります。実際、総務省の放送受信契約に関する指針では、放送法に基づいて受信設備の設置が確認された世帯には契約義務があるとされています。そのため、居留守を使い続けても「住んでいること自体」が推定されやすく、根本的な回避策にはなりません。

また、NHK訪問員は業務委託で活動しているため、定期的に訪問を繰り返すケースが多いです。無視を続けると「在宅確認済み」と見なされ、訪問頻度がむしろ増えることもあります。これを避けるには、対応ポリシーを事前に決めておくのが有効です。たとえば以下のような流れが考えられます。

- ドアは開けず、インターホン越しに対応する

- 相手に身分証の提示を求める

- 必要なら「書面での手続きにしてください」と伝える

- それ以上の会話を避けるため、事前に「現在は対面対応していません」と決めておく

要するに、居留守ではなく「短くルール化された対応」で線を引いておくことで、相手にも「これ以上は粘っても無駄」と理解させるのがポイントです。準備さえしておけば、当日の心理的負担もぐっと減ります。

| 事項 | 内容(要点) | 公式根拠・参照 | 推奨対応(非対面・安全) | 相談先・連絡先 |

|---|---|---|---|---|

| 受信契約義務の有無 | テレビ等の受信設備を設置した世帯は放送法第64条により受信契約が必要とされるため、居留守では根本的な回避にならない | 放送法 第64条 e-Gov法令検索 放送受信規約(日本放送協会) NHK受信規約 | 応対はドアを開けずインターホン越しに実施し、契約可否の方針は書面やWebでの手続きに切替える旨を伝える | NHK受信料の窓口 各種手続き |

| 訪問の実態と本人確認 | NHK職員または委託訪問員が戸別訪問を行う。訪問時は身分証提示を求め、氏名・所属・連絡先を確認し、不審点はその場で照会する | NHKの案内・注意喚起 受信料サイト NHKお問合せ窓口 公式問い合わせ | インターホン越しで身分証の提示を求め、撮影や録画表示で抑止。個人情報は不用意に伝えない | NHK(問い合わせ) 窓口一覧 |

| 非対面での手続き手段 | 受信契約・住所変更・解約などはWeb申込み、書面郵送、コールセンター等で対応できる。来訪時も非対面手段への切替を要請可能 | NHK受信料の窓口(各種手続き) オンライン手続き | 「対面対応はしていない」「書面またはWebで進めてください」と伝え、必要なら手続きページのURL受領を依頼 | NHK受信料の窓口 公式サイト |

| 安全な応対ポリシー | ドアは開けずインターホン越しで短く応答。録画中表示、表札の匿名化、ドアスコープカバーで露出を最小化 | 警視庁 防犯情報 公式サイト | 「必要であれば書面で」「後日こちらから連絡」で会話を延長しない。対応方針を事前に家族で共有 | 警察相談ダイヤル #9110案内 |

| 不適切訪問時の対処 | 執拗・威圧・虚偽説明などの疑いがある場合は日時・会話要点を記録し、NHK窓口や公的窓口へ相談。悪質と感じたら通報を検討 | 消費者庁 消費者ホットライン 188の案内 | インターホン録画を保存し、訪問者の名乗りを控える。以後は書面対応希望を明確化し、再訪抑止を図る | NHK(苦情・相談) 公式窓口 #9110・188 へ相談 |

まとめ|なぜ居留守使うやつ絶対やめとけなのか

記事をまとめます。

- 居留守は一時的に楽でも長期的にストレスを増やす

- 無反応は押しの強い訪問者に粘着されやすい

- 生活音や照明で在宅がバレバレになることが多い

- 無視は空き巣など犯罪者に不在と誤認されやすい

- 防犯カメラや共用部の記録で居留守は判明しやすい

- ドアを開けずにインターホン越しで短く応答するのが安全

- 宅配の無視は再配達増で生活全体に遅延を招く

- クール便などは無視すると金銭的損失につながる

- 配達員の再訪が増えると関係悪化やトラブルの火種になる

- 近隣や管理会社から孤立しやすく災害時に不利になる

- 対面前提の地域文化では無反応が不信を招きやすい

- しつこい訪問者には短く明確な拒否が最も効果的

- 録画機能付きインターホンやダミーカメラが抑止力になる

- 訪問日時を記録して管理会社や警察に相談できる

- NHK訪問は居留守で避け続けるのは現実的に困難