検索ボックスに日光東照宮 御朱印 ひどいと打ち込んだ人へ。書き置きが増えたのって本当?ハンコだけってどういうこと?待ち時間はどのくらいの時間がかかるの?

どこでもらえるの?そんなモヤモヤを、実際の授与場所の案内や御朱印ルート、限定の有無、龍モチーフや切り絵の話、そしてデザインが変わったと言われる背景まで、2025の最新事情を踏まえてやさしく整理します。

肩の力を抜いて読めるようにまとめたので、後悔しない準備に使ってくださいね

- 待ち時間や書き置き増加の背景と対処法が分かる

- もらえる場所と御朱印ルートの全体像がつかめる

- 限定や龍、切り絵など気になる種類の実情を理解できる

- 2025時点の注意点と上手な回り方を把握できる

日光東照宮の御朱印は本当にひどい?理由を徹底調査

- 御朱印はどこでもらえる?場所と注意点

- 長い待ち時間は本当?混雑の実態

- 書き置き対応が増えた背景と理由

- ハンコだけの御朱印とは?実際の印象

- 御朱印が変わったと感じる人の声まとめ

御朱印はどこでもらえる?場所と注意点

日光東照宮周辺で拝受できる基本の御朱印は、御本社・奥宮・薬師堂(本地堂)の3か所です。拝観動線に沿って回れば迷いにくく、まず配置と受付時間を押さえると失敗が減ります。

拝受できる主な場所と動線

- 御本社:陽明門周辺の授与所。拝観後に立ち寄るのが自然な流れです。営業時間は季節変動で、4〜10月は9:00〜17:00、11〜3月は9:00〜16:00が目安で、最終受付は各30分前と案内されています(拝観案内として公開される基本情報に準拠)。

- 奥宮:眠り猫を抜け、207段の石段を上った先。上りが続くため、体力のあるうちに向かう計画が扱いやすいです。世界遺産構成資産の一部として保全されるエリアで、移動時間を多めに見積もると安全です。ユネスコ世界遺産センター

- 薬師堂(本地堂):境内にある輪王寺の堂宇で、鳴龍の拝観とあわせて御朱印を拝受します。寺社で帳面を分けたい人は、神社用と寺院用の2冊を用意すると整理しやすいです(輪王寺の御朱印種別は公式で公開)。

受付時間と到着タイミングの目安

- 拝観終了の30分前で受付を締める運用が案内されています。閉門直前は混雑と用事が集中しやすいので、少なくとも閉門1時間前までに目的の授与所へ到着しておくと安心です。

- 観光ピーク(紅葉期・大型連休・初詣)は、入場や移動自体に時間がかかります。JR・東武の到着時刻から逆算し、バス待ち・参道の人流も含めて余裕を確保しましょう(地域公式観光の基本情報をベースに計画)。

すぐ分かる要点(再整理)

- 3種を狙う動線は「御本社→奥宮→薬師堂」またはその逆

- 授与終了は早まる場合あり。閉門1時間前に境内入りが安心

- 小銭の準備と御朱印帳カバー外しで受け取りがスムーズ

移動は「上りを先に片づける」「受付の締切を先に把握する」この2点を押さえるだけでも、取りこぼしや無駄足がグッと減ります。

| 授与場所 | 授与できる御朱印 | 主な所在地・行き方 | 受付時間の目安 | 注意点・初穂料 |

|---|---|---|---|---|

| 日光東照宮 御本社(授与所) | 日光東照宮(基本御朱印) | 陽明門付近の授与所。参拝動線上で本殿拝観後に立ち寄りやすい | 4月1日〜10月31日 9:00〜17:00/11月1日〜3月31日 9:00〜16:00(各期とも受付は閉門30分前まで) | 混雑期は行列が複数回発生しやすい。書き置き対応が中心の期間あり。初穂料の目安は500円前後 |

| 日光東照宮 奥宮(授与所) | 東照宮奥宮 | 眠り猫を抜け、石段207段を上った先の奥宮エリア。坂下門経由で進む | 御本社に準じる(4〜10月 9:00〜17:00/11〜3月 9:00〜16:00、受付は閉門30分前まで) | 高低差が大きく移動に時間がかかる。書き置きが中心となることが多い。初穂料の目安は500円前後 |

| 輪王寺 薬師堂(本地堂) | 鳴龍 | 東照宮境内エリアにある輪王寺の堂宇。鳴き龍拝観と授与窓口が近接 | 輪王寺の拝観時間に準拠(季節変動あり・受付は閉門30分前まで) | 寺院扱いの御朱印。御朱印帳を神社用と分けると整理しやすい。初穂料は1枚500円(現金) |

関連リンク(公式): 日光東照宮 拝観時間・料金/ 輪王寺 薬師堂 鳴龍 御朱印案内

長い待ち時間は本当?混雑の実態

混雑のピークは多くの観光地と同様、土日祝の昼前後と大型連休・紅葉・初詣期に集中します。 東照宮の拝観は季節によって時間が短くなる時期(11〜3月)もあり、 同じ来場者数でも滞在時間帯が重なりやすいのが行列の一因とされています。 詳細は Visit Tochigi公式サイト にも案内があります。

【日光東照宮】紅葉シーズンは朝一の拝観がおすすめ。9時開門直後は比較的空いています🍁 #日光 #東照宮 — 日光旅ナビ公式 (@visit_nikko) 2025年10月10日

拝観と御朱印授与は「入口・出口・授与所」というボトルネックが発生しやすい導線にあります。

ピーク帯では、御本社の授与所で短い行列が複数回発生し、 薬師堂は鳴龍の拝観入替直後に人が集まりやすい傾向です(堂内拝観と授与が隣接しているため)。

輪王寺は御朱印の取扱一覧を公開しており、拝観イベントや限定対応時は頒布窓口に人流が寄りやすくなります。 詳細は 輪王寺公式サイト を確認しておくと安心です。

待ち時間を減らす実践策はシンプルです。

- 開門直後に入る(4〜10月は9:00開門、11〜3月は16:00閉門)。朝一が最も空きやすい時間帯です。Visit Tochigi

- 昼前後を避ける(11:00〜14:00は観光ツアーの到着が重なりがち)

- 番号札や呼出方式の有無を先に確認。呼出制なら、その間に他の拝観へ回すと効率的です。

- 奥宮は移動時間が読みにくい(石段207段の上りを先に済ませると全体が安定します)。ユネスコ世界遺産センターでも地形構成が解説されています。

「ひどい」という体験談の多くは、御朱印の文字よりも待ち時間や行列体験に起因するのが自然な現象です。 開門直後・雨天平日・オフシーズンは待ち時間が短くなる傾向があり、 旅行日程に余裕があるならこの条件を優先するとストレスはかなり軽減されます。

▲ 日光東照宮の境内や拝観ルートの雰囲気を映した紹介動画(出典:YouTube公式チャンネル)

さらに、最新のイベント情報や混雑状況は 日光旅ナビ公式X(旧Twitter) でも随時発信されています。旅行前にチェックすると安心です。

| 時期・時間帯 | 混雑度 | 行列が生じやすい場所 | よくある原因 | 待ち時間を減らすコツ |

|---|---|---|---|---|

| 土日祝の11:00〜14:00 | 非常に多い | 御本社の授与所、薬師堂(本地堂)の授与窓口、入口ゲート | ツアーバス到着が集中し、人流が入口→拝観→授与所に偏る | 開門直後に入場し、授与所の場所と呼出方式を先に確認 |

| 大型連休・紅葉・初詣のピーク帯 | 極めて多い | 御本社の授与所に短い列が複数回、薬師堂は鳴き龍実演直後 | イベント・限定頒布・拝観入替の直後に需要が集中 | 限定は朝一で確保し、番号札制なら拝観と並行処理 |

| 平日朝の開門直後(9:00目安) | 少ない〜普通 | 全体的にスムーズ(奥宮は移動時間に注意) | 人流が分散し、窓口の処理能力に余裕がある | 先に上り階段(眠り猫→奥宮)を済ませ、下りで授与を回収 |

| 雨天の平日(通年) | 少ない傾向 | 薬師堂・御本社とも列が短く推移しやすい | 屋外移動が敬遠され来訪者が分散 | 滑りにくい靴で朝から行動、各所の最終受付時刻を先に確認 |

| 冬季(11〜3月)の午後 | 時間帯により増減 | 閉門前の授与所・出口付近 | 拝観時間が短く、用事が終盤に集中しやすい | 閉門1時間前までに目的の授与を完了させる計画にする |

参考リンク(公式)

書き置き対応が増えた背景と理由

書き置きは、事前に和紙へ記して頒布する方式で、窓口の処理能力を底上げできます。直書きは一人あたりの滞在時間が長くなり、ピーク時に行列が伸びやすいのに対し、書き置きは頒布・日付記入・授受確認の工程が明確で取り違いも起きにくい——この運用上の強みが、参拝者の多い社寺ほど選好されやすい理由です。

日光エリアでは、拝観時間が季節で短くなる期間(11〜3月)に頒布の締切も前倒しされる場合があり、書き置き中心の方が最終枠まで安定して対応しやすいという実務上の事情もあります(拝観案内の「最終入場30分前」規定と連動)。

一方で、直書きには「その場で筆を入れてもらう特別感」という価値があります。計画づくりでは、次のスタンスが現実的です。

- 前提は書き置きで計画:混雑や人員体制で直書き可否は変動しやすい

- 平日朝や閑散期は直書き対応の余地が生まれやすい:可否は現地判断

- 帳面の管理は自分の責任で:カバーを外し、氏名札やしおりを外して渡すとスムーズ

直書きと書き置きの違いは、体験価値・速度・運用安定性のトレードオフです。自分が重視する軸を決めておくと、当日の判断に迷いません。

| 背景要因 | 具体的な事情 | 運用上の利点(書き置き) | デメリット・留意点 | 関連・参考 |

|---|---|---|---|---|

| 来訪者増加と混雑緩和 | 土日祝や大型連休、紅葉・初詣期に参拝者が集中し、御本社授与所や薬師堂窓口に行列が発生 | 頒布速度が速く滞留時間を短縮、番号札や呼出制と相性が良い | 直書きの体験価値が下がると感じる人もいる | 日光東照宮 拝観案内/Visit Tochigi |

| 受付時間・閉門の制約 | 4〜10月は9:00〜17:00、11〜3月は9:00〜16:00が基本で、受付は各期とも閉門30分前まで | 定時まで安定して対応しやすく、締切間際の処理が計画的に行える | 閉門前は需要が集中しやすく、早めの行動が必要 | 日光東照宮 拝観時間 |

| 衛生面・取り違え防止 | 御朱印帳の受け取り・返却が多い直書きは接触機会や取り違えのリスクが相対的に高い | 書き置き+日付記入で手渡しが簡潔、帳面管理ミスや接触を抑制 | 自分で貼付する手間が発生、貼り付け位置やのりの選択に注意 | JNTO(参拝マナー一般解説) |

| 品質の均一化と人員体制 | 繁忙期は複数の書き手が必要で筆致差が大きくなりやすい | あらかじめ整えた書き置きにより仕上がりが均質化、教育コストを抑制 | 筆致の個性やライブ感は薄まる | (一般的運用の傾向) |

| 動線設計(拝観と拝受の近接) | 薬師堂(本地堂)は鳴き龍拝観と授与が近接し、実演直後に人流が集中しがち | 書き置きなら回転を上げやすく、拝観と授与を分離して並行処理しやすい | 実演直後は一時的に列が伸びるため、時間調整が必要 | 輪王寺 薬師堂 鳴龍 御朱印 |

直書きと書き置きの比較(要点整理)

| 観点 | 直書き | 書き置き |

|---|---|---|

| 受け取り速度 | 一人あたり時間が長い | 処理が速い |

| 混雑耐性 | 行列が伸びやすい | 伸びにくい |

| 体験の特別感 | 高い | 控えめ |

| 取り違いリスク | 発生余地あり | 低い |

| 仕上がりの個性 | 筆致の個性が強く出る | 安定的で均質 |

以上の前提を踏まえると、「書き置き前提でストレスを下げ、直書きに巡り合えたら幸運」という構えが満足度を底上げします。

ハンコだけの御朱印とは?実際の印象

中央の朱印を主役に据えた様式は、いわゆるハンコだけと表現されがちですが、これは御朱印が参拝の受領印という性格を色濃く残した伝統的な版式です。

墨書の分量が少ないと物足りなく映る一方で、印影自体の格と社紋の象徴性が強調され、古風で端正な佇まいになります。期待値が「大きな墨書+力強い筆致」だった場合にギャップが生まれやすいのは事実ですが、価値が劣るという話ではありません。

印影の見え方は、押印の圧、朱肉の含み、紙の表面繊維で変わります。御朱印帳の紙がにじみやすいと輪郭が太って見え、逆に締まりの良い紙なら細部の線が立ちます。保管面では、直射日光や湿度で朱が退色・変色しやすいので、ポケット式カバーや中性紙の台紙をはさみ、湿度の高い時期は乾燥剤を近くに置くと長期保存に向きます。

より楽しむための視点

筆致のドラマを楽しむ直書き派、印影の均整美を味わう印章派、と体験の軸は違って当たり前です。好みを自覚しておくと、当日の満足度の基準がブレません。旅の記録という観点では、その日の押し加減や朱の濃淡も思い出の一部。ハンコだけという素朴な言い回しに引きずられず、版式の良さをそのまま受け取るスタンスが心地よく感じられます。

御朱印が変わったと感じる人の声まとめ

同じ社名でも、前回と雰囲気が違うと感じる要因はいくつかあります。第一に書き手が複数いる場合、筆圧・運筆・字配りが変わります。第二に混雑期は書き置き比率が上がり、直書き中心の時期と比べて墨書の量感が違って見えます。第三に特別印・記念印の有無でレイアウトが変わり、視覚的な印象差が生まれます。つまり、仕様が固定ではないために生じる自然な揺らぎです。

気になる人は、頒布方法(直書きか書き置きか)、特別印の予定、受付締切の見込みを事前に確認しておくと、当日の驚きが減ります。もっとも、御朱印は参拝の証であり、造形の比較競争が主目的ではありません。以上の点を踏まえると、仕上がりの差異に心を奪われ過ぎず、参拝体験全体を楽しむ姿勢が満足度の底上げにつながります。

保存と見返しのコツ

湿度管理のしやすい場所に保管し、見返すときは手汗がつきにくい綿手袋や清潔なハンカチを使うと、朱や墨のテカリが出にくくなります。年月とともに紙は馴染み、当時の印影のクセが味に変わっていきます。

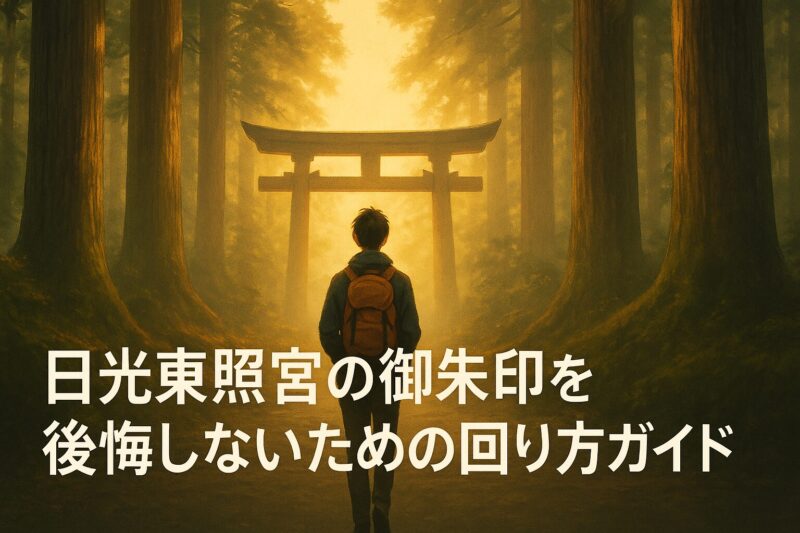

日光東照宮の御朱印を後悔しないための回り方ガイド

ポイント

- 混雑を避ける御朱印ルートと順番

- 限定御朱印はいつ登場?見逃さないコツ

- 龍モチーフの御朱印と授与場所

- 切り絵御朱印の魅力と頒布状況

- 2025年最新版の御朱印情報まとめ

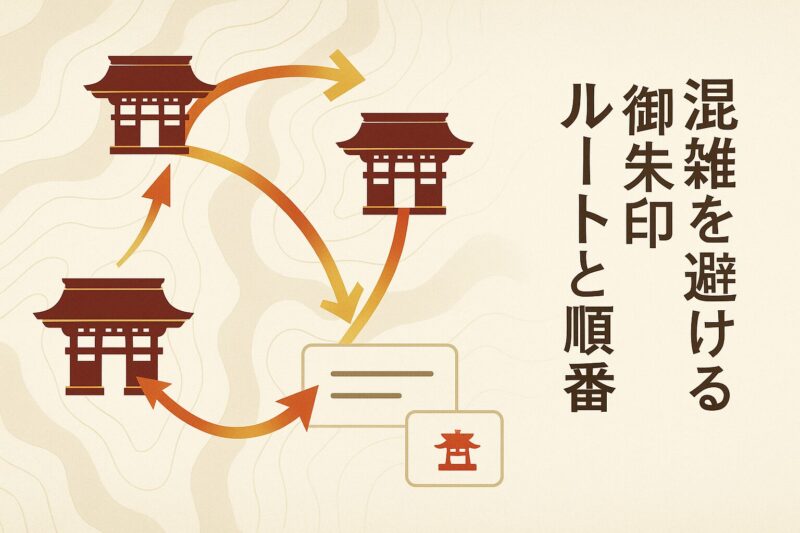

混雑を避ける御朱印ルートと順番

疲労と取りこぼしを最小化するには、上りを早めに片づけるか、呼出制を先に確認して並行処理するかの二択です。代表的な二本立てを具体的な動線に落とすと次の通りです。

ルートA(上り先行型:体力温存)

- 開門直後に入場

- 眠り猫を抜けて奥宮へ直行(207段の上り)

- 下りながら本殿参拝→御本社の授与所で受領

- 最後に薬師堂で鳴龍拝観と授与

ルートB(並行処理型:待ち時間短縮)

- 入場後すぐ御本社の授与所で番号札や呼出方式を確認

- 呼出待ちの間に陽明門や唐門を拝観

- 受け取り後に眠り猫→奥宮へ

- 戻って薬師堂で鳴龍拝観と授与

どちらも、階段前に水分補給、靴紐の再調整、手すり側歩行などの小ワザを挟むと安全です。小銭の用意、御朱印帳カバーの事前取り外し、授与所の位置を入場直後に把握しておく——この三点だけでも所要時間が短縮されます。

所要時間の目安(混雑平準期の感覚値)

| 区間 | 目安時間 | 備考 |

|---|---|---|

| 表門〜陽明門周辺 | 10〜15分 | 写真待ちで変動 |

| 陽明門〜眠り猫 | 10分前後 | 人流に左右される |

| 眠り猫〜奥宮拝殿 | 15〜25分 | 207段の上り含む |

| 御本社・薬師堂の授与 | 10〜20分 | 呼出制・書き置きで変動 |

数値は時期・天候・行事で上下します。ピーク期は倍近く見積もると安全です。

| ルート名 | 推奨順番(拝観・授与の流れ) | 所要時間の目安 | 重要ポイント・コツ | 関連リンク(公式) |

|---|---|---|---|---|

| ルートA(上り先行型) | 開門直後に入場 → 眠り猫 → 奥宮で参拝・御朱印(207段) → 下りながら本殿参拝 → 御本社の授与所 → 薬師堂(本地堂)で鳴龍拝観・御朱印 | 表門〜陽明門10〜15分/陽明門〜眠り猫約10分/眠り猫〜奥宮拝殿15〜25分(上り含む)/御本社・薬師堂授与各10〜20分 ※繁忙期は倍程度を見込む | 体力のあるうちに上りを処理して全体を安定化。水分補給・靴紐調整・手すり側歩行を徹底。閉門30分前で授与受付が締まるため、逆算して動く | 日光東照宮 拝観案内 UNESCO 日光の社寺 |

| ルートB(並行処理型) | 入場 → 御本社の授与所で番号札・呼出方式の確認 → 呼出待ちの間に陽明門・唐門を拝観 → 受け取り後に眠り猫 → 奥宮で参拝・御朱印 → 薬師堂で鳴龍拝観・御朱印 | 呼出制が機能すれば各授与10〜15分で回転/施設間移動は上記と同程度 | 番号札が出ていれば「待ち時間を見学へ転用」してタイムロスを圧縮。授与所の位置は入場直後に確認。御朱印帳カバーを外し小銭(100円玉)を準備 | 日光東照宮 拝観時間 輪王寺 薬師堂(鳴龍)御朱印 |

| 早朝戦略(朝活) | 9:00開門(4〜10月)直後に入場 → ルートAまたはBに接続 | 同じ来場者数でも朝は待ちが短く、授与各5〜15分程度に収まる傾向 | 団体到着が重なる11:00〜14:00を避けると滞在効率が向上。冬季(11〜3月)は16:00閉門のため逆算必須 | Visit Tochigi |

| 雨天・平日戦略 | 天候が悪い日・平日に訪問 → 授与所から先に確認 → 人流が少ない区画から回遊 | 御本社・薬師堂の待ちが半減することも(時期により変動) | 傘で視界が遮られるため足元注意。石段は滑り止め付きの靴を推奨。奥宮の上り下りは時間に余裕を | 日光東照宮 公式 日光山輪王寺 公式 |

| 共通準備(どのルートでも) | 御朱印帳2冊(神社用・寺院用)/小銭(300〜500円刻み)/授与締切(閉門30分前)を事前確認 | 準備が整っていれば授与1回あたりの処理が数分短縮 | カバー・しおり・名札は外して手渡すとスムーズ。奥宮の207段は登坂前に休憩を挟む | 拝観・受付時間 鳴龍 御朱印案内 |

補足:拝観・御朱印の受付は拝観終了の30分前が目安です(季節により閉門時刻が異なります)。奥宮は眠り猫の先にある石段(207段)を上るため、時間と体力の配分に留意してください。

限定御朱印はいつ登場?見逃さないコツ

限定は、記念行事や節目、特別公開に合わせて頒布される場合があります。内容は、記念印や日付印の意匠が加わるなど、基礎レイアウトを踏襲した控えめな変更が多い傾向です。見逃しを防ぐ視点は次の三つに集約されます。

- 直近の行事スケジュールの確認

- 頒布方式(直書き/書き置き)と在庫管理の方針を把握

- 当日は朝一で動き、先に限定を押さえる

限定の頒布は、通常より待ち時間が伸びやすく、番号札や整理券方式が導入される場合もあります。早い時間に限定を確保し、その後に通常頒布へ回すと効率的です。限定がない期間でも、季節の繁忙と天候で混雑は変動するため、朝活を基本戦略に据えると外れが少なくなります。

| 登場しやすい時期・タイミング | 対象(想定) | 頒布方式・価格の傾向 | 事前確認のポイント | 見逃さないコツ |

|---|---|---|---|---|

| 例大祭や記念行事の期間 春季例大祭(毎年5月中旬)・秋季大祭(毎年10月中旬)などの節目 特別公開や周年事業の実施時 | 日光東照宮(御本社・奥宮)での記念印追加型が中心想定 輪王寺 薬師堂(鳴龍)での特別印や限定紙のケース 二荒山神社ほか周辺社寺の限定頒布 | 書き置き中心(直書きは当日の体制次第) 初穂料の目安:各300〜500円前後(社寺により異なる) 整理券・枚数制限・時間指定の導入があり得る | 公式の最新情報で日程と頒布条件を確認 日光東照宮 公式(行事・お知らせ) 輪王寺 薬師堂(鳴龍)御朱印 日光二荒山神社 公式 | 初日は開門直後に窓口へ直行 番号札・呼出制の有無を先に確認して並行拝観 小銭(100円玉多め)を準備して会計を迅速化 |

| 観光繁忙期(GW・紅葉期・年末年始) 特別展・寺宝公開など催事連動 | 記念スタンプ追加(通常版に記念印を重ねる型) 限定意匠紙・台紙(寺院側で採用されやすい) | 頒布は在庫制・先着制が多い 書き置きは頒布回転が速く比較的入手しやすい | 前日~当朝の公式X等で臨時告知が出る場合あり Visit Tochigiで季節情報も確認 | 混雑帯(11:00〜14:00)を避ける時間設計 雨天・平日を狙うと待ち時間短縮傾向 |

| 周年・修理完了・世界遺産関連節目の年 | 記念御朱印帳の限定デザイン(例:陽明門モチーフ) 限定印影の追加 | 御朱印帳は授与料込2,000〜3,000円台の設定例 郵送授与は原則なし(現地頒布のみが基本) | 授与所の位置・締切(拝観終了30分前)を事前把握 拝観時間・受付案内で逆算 | 先に限定を確保→通常頒布へ回す導線に最適化 直書き可否は現地判断のため書き置き前提で計画 |

補足:限定頒布の有無・仕様・数量・整理券運用は当日の体制や行事により変動します。最新の開催情報は各社寺の公式サイトや現地掲示で必ずご確認ください。

龍モチーフの御朱印と授与場所

龍で広く知られているのは、境内の薬師堂(本地堂)で拝受できる鳴龍の御朱印です。 ここは寺院である輪王寺の管轄で、御朱印の性格も寺院扱いになります。

御朱印帳を神社用・寺院用に分けたい人は、薬師堂用の別冊を携行しておくと整理しやすさが増します。 輪王寺公式は、薬師堂の御朱印(鳴龍)を一枚500円で頒布していることを明記しています。 輪王寺・薬師堂御朱印案内

“2025.8.2 鳴龍 輪王寺 薬師堂 特別御朱印が素敵すぎる” — Instagram投稿 (投稿をチェック)

拝観動線上では、堂内の「鳴き龍の実演」と授与窓口が近接して配置されており、実演直後は窓口が混雑しやすいです。 そのため、拝観前に授与所の位置を確認し、混雑タイミングを避けるか、実演回路の合間に窓口を先に済ませておくと待ち時間が短くなります。 鳴龍は視覚だけでなく音響体験が重要な要素なので、堂内の静寂が保たれやすい朝の時間帯のほうが満足度は高まりやすい傾向があります。

輪王寺公式の紹介動画。薬師堂や境内の雰囲気を視覚的に把握できます。

鳴龍御朱印のイメージや実例を確認したい場合は、参拝者が掲載している写真付き解説も参考になります。 例えば、サイト Omairi 薬師堂御朱印実例 では、実際の書き置き御朱印例が掲載されています。 また、薬師堂(東照宮本地堂)では「鳴龍」デザインの御朱印帳も流通しており、デザイン事例が 同サイト御朱印帳版 に紹介されています。

切り絵御朱印の魅力と頒布状況

精緻な意匠が人気の切り絵御朱印は、全国的に寺社ごとに限定・期日限定で頒布されるケースが増えています。日光エリアでも、東照宮以外の社寺で展開されることがあり、在庫・転売対策・期日管理の観点から頒布条件が細かく定められる傾向があります。狙う場合は次の準備が有効です。

- どの社寺がいつ頒布するかを事前調査

- 当日は朝一で窓口へ移動

- 頒布条件(枚数制限・整理券・時間指定)の確認

東照宮の三種(御本社・奥宮・鳴龍)とあわせて1日で回るなら、頒布開始時間の早い順にスケジュールを組み、歩行距離と高低差を考慮して戻り動線が少ない順番に並べると、体力と時間の無駄が出にくくなります。

2025年最新版の御朱印情報まとめ

2025年時点での日光東照宮の御朱印事情は、コロナ禍を経た混雑緩和策が定着し、全体的に「書き置き中心の運用」が主流となっています。

直書きは完全廃止ではなく、状況や人員に応じて柔軟に対応されるケースがあるため、訪問前に「書き置き前提」で計画しておくのが安全です。

拝観案内では、御朱印の受付時間を「拝観終了の30分前まで」と明記しており、特に冬季(11月〜3月)は閉門が早いため注意が必要です。

初穂料(授与料)は御本社・奥宮・薬師堂のいずれも300〜500円前後が標準で、大幅な差はありません。支払いは現金のみの対応が多く、電子マネーやQR決済は未導入のままです。

特に混雑時は釣銭処理が時間ロスになるため、100円玉を多めに準備しておくとスマートに授与が進みます。

| 対象・場所 | 授与方式・初穂料目安 | 受付時間(2025目安) | 実務ポイント | 公式・参考リンク |

|---|---|---|---|---|

| 日光東照宮 御本社(陽明門付近 授与所) | 書き置き中心(直書きは当日体制次第) 初穂料:300〜500円前後 | 4〜10月 9:00〜17:00/11〜3月 9:00〜16:00 最終受付は拝観終了30分前が目安 | 開門直後が空きやすい時間帯 番号札・呼出制の有無を最初に確認 | 日光東照宮 公式 拝観時間・料金案内 |

| 日光東照宮 奥宮(眠り猫の先・207段上) | 書き置き中心(セルフ型の案内例あり) 初穂料:300〜500円前後 | 本社と同一運用に連動(最終受付30分前目安) | 石段が多く移動時間が伸びやすい 上りを先に済ませると全体が安定 | 日光東照宮 公式 |

| 輪王寺 薬師堂(本地堂)鳴龍の御朱印 | 書き置き中心/寺院扱い(神社と帳面を分けたい場合は別冊推奨) 初穂料:500円前後 | 堂内拝観に連動(混雑時は実演直後に集中) | 実演と窓口が近接し混みやすい 授与所の位置を先に確認すると待ち短縮 | 輪王寺 薬師堂 御朱印案内 |

| 限定・特別頒布の傾向(例大祭・節目) | 記念印の追加や限定紙など控えめな意匠変更が多い 価格は通常と同等〜やや上振れ | 行事期間・特別公開時に設定される場合あり | 在庫制・整理券制の可能性あり 初日は開門直後に直行が安全 | 日光東照宮 公式お知らせ 日光二荒山神社 公式 |

| 支払い・持ち物・混雑対策(2025) | 現金のみの窓口が主流(100円玉多め推奨) | 土日祝11:00〜14:00は混雑傾向/冬季は閉門が早い | 御朱印帳カバーを外して提出・小銭準備 雨天や平日朝は待ち時間が短くなりやすい | Visit Tochigi |

注記:受付時間・授与方式・初穂料は当日の体制や行事により変動します。来訪前に各公式サイトの最新情報をご確認ください。

季節による変動と装備のポイント

春〜秋(4月〜10月)は観光シーズンで拝観時間が長めに設定され、光量が強いため写真映えのベストシーズンです。一方、冬期(11月〜3月)は日没が早く、境内が凍結する日もあります。

奥宮までの石段は積雪時に滑りやすくなるため、滑り止め付きの靴と手すりの利用が推奨されます。

また、雨天や雪の日は意外と狙い目です。

傘をさす人が増えて移動が分散するため、授与所の待ち時間が半分以下になることもあります。天候を読みつつ、平日+雨天を組み合わせると「ほぼ並ばずに拝受」できる可能性が高まります。

今後の傾向(2025〜2026)

観光庁の動向を見ると、外国人観光客の回復が進んでおり、東照宮でも多言語案内やオンライン整理券の導入が検討段階にあります。

御朱印に関しても、デジタル化の実験的導入(QR付き頒布紙など)が一部寺社で進行中です。東照宮自体は伝統保持を優先しており、当面は紙の書き置きが中心である見込みです。

【結論】日光東照宮の御朱印がひどいと感じる前に知ってほしいこと

記事をまとめます。

- 御朱印の見た目や書き手の違いは自然な個性の範囲

- 書き置き運用は混雑緩和と安全管理のための措置

- 待ち時間が長くても、参拝順を工夫すれば効率は上がる

- 「ハンコだけ」は本来の伝統様式であり、省略ではない

- 直書きと書き置きはどちらも価値ある信仰の証

- 3種類を1日で回るなら動線と時間配分が鍵になる

- 雨天や平日朝は待ち時間が最も短くなる傾向

- 限定御朱印は公式情報で事前確認が必須

- 龍の御朱印は薬師堂(輪王寺)の管轄にある

- 切り絵御朱印は周辺寺社での限定頒布が多い

- 2025年は書き置きが主流、直書きはレア対応

- 混雑ピークは土日祝の11〜14時で倍以上の待ち

- 授与締切は拝観終了30分前が基本

- 閉門前は混むため、1時間前の行動開始が理想

- 「ひどい」と感じる前に、背景を理解して参拝を楽しむ視点が大切