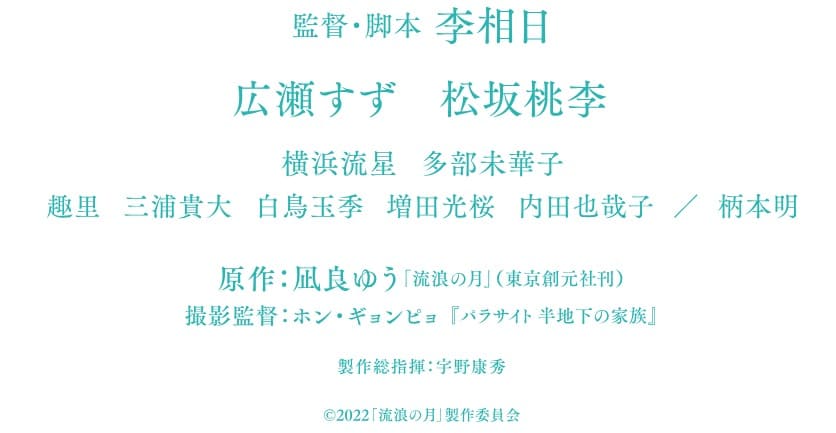

映画『流浪の月』に登場する、静かでありながら強烈な印象を残す“下半身”の描写。あのシーンはいったいどうやって撮影されたのか――

検索された多くの方が抱えるその疑問に、本記事ではできる限り丁寧にお答えしていきます。

映像に映るリアルさの裏側には、「特殊メイク」や「撮影用保護パッド」などの撮影技術、さらにはカメラワークや照明といった繊細な演出が隠されています。

また、主人公・文が抱える「先天的な特徴」や「クラインフェルター症候群」「ホルモンに関わる疾患」といった“病気”の設定が、物語全体にどう影響しているのかにも触れながら、ただの演出ではない“意味”についても掘り下げます。

さらに、「ケチャップ」のような小道具がどのように使われたのか、「最後のシーン」や「最後のセリフ」に込められた象徴的な意図とは何か――

視覚だけでなく、心にも深く訴えかける『流浪の月』の映像美と心理描写の背景を、視聴者の疑問に寄り添うかたちで解説していきます。

- 『流浪の月』の下半身描写がどうやって撮影されたかの技術的背景

- センシティブなシーンで使われる特殊メイクや撮影用保護パッドの具体的な使い方

- 文というキャラクターに設定された病気や身体的特徴の意味

- 最後のシーンやセリフが物語全体に込めたメッセージの意図

「流浪の月」下半身の撮影はどうやって?

- センシティブな撮影に使われる技法とは

- 特殊メイクや撮影用保護パッドの活用例を解説

- ケチャップは演出として使われたのか

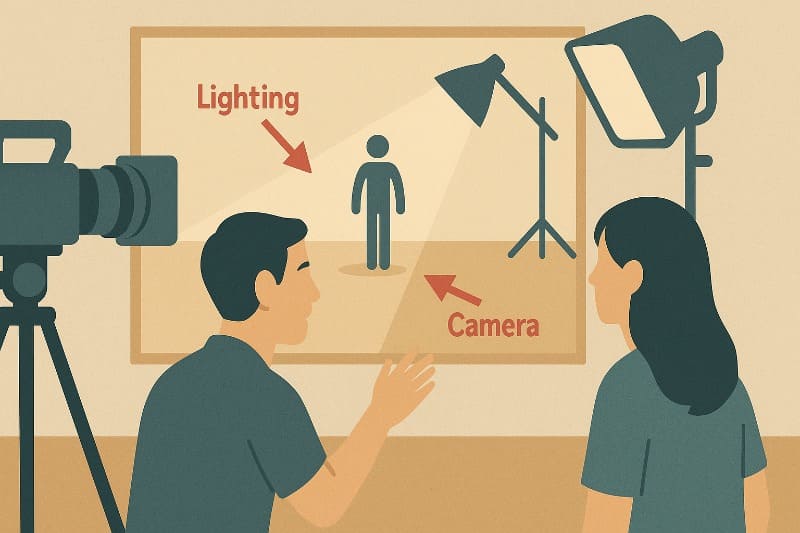

- 照明とカメラワークによる演出効果

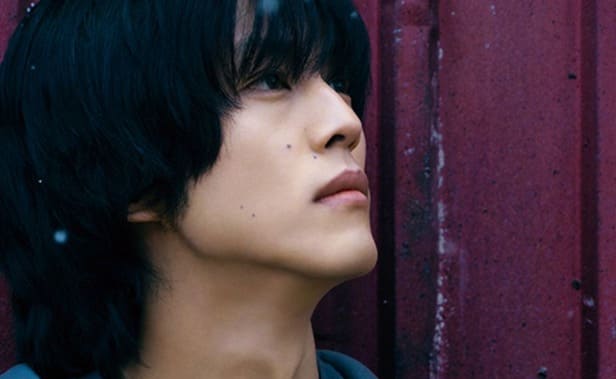

- 俳優・松坂桃李の役作りと演技への挑戦

センシティブな撮影に使われる技法とは

センシティブなシーンの撮影では、俳優の身体的・精神的な負担を減らしつつ、リアリティを持たせるための技術が欠かせません。中でもよく使われるのが、「撮影用保護パッド」や「ボディダブル(代役)」、「角度や照明を活かした撮影方法」などです。

まず「撮影用保護パッド」は、肌に直接貼り付ける布やシリコン素材で、下半身の一部を隠すための道具です。俳優に安心感を与えると同時に、映像としての自然さを損なわない工夫がなされています。カメラワークによって、あたかも何も付けていないかのように見せることが可能です。

また、「ボディダブル」は、俳優本人に代わって特定のカットに登場する代役のこと。全身や一部のシーンで使われることがあり、俳優のプライバシーを守る手段としてよく用いられます。これもまた、視聴者に違和感を与えないよう、照明や編集技術が駆使されます。

さらに、光の当て方やカメラの角度を工夫することで、見せすぎず、しかし確かな印象を残す撮影が実現します。直接的な描写を避けながらも、心理的なインパクトを強調できるため、演出としても非常に効果的です。

一方で、これらの手法には限界もあります。あまりに不自然な編集や、演技の流れと合わない撮り方は、かえって違和感を生む恐れがあります。だからこそ、現場では俳優とスタッフが細かく相談しながら、もっとも自然な表現を探っていくのです。

俳優の尊厳を守りつつ、視聴者に深く訴えかける映像をつくるために、こうした技法が重要な役割を果たしています。

センシティブな映像表現を理解するためには、そもそも「情報の受け取り方」を学ぶことも大切です。基本的な情報リテラシーについては、東京都立大学の教材がわかりやすく解説しています。

| 技法名 | 目的 | 具体的な使用例 | 効果 |

|---|---|---|---|

| 撮影用保護パッド | 俳優の身体的・精神的負担の軽減 | シリコンや布素材を使用し、肌に直接貼り付けて下半身を隠す | 安心感を与えつつ、映像の自然さを保つ |

| ボディダブル(代役) | 俳優のプライバシー保護 | 特定のカットで俳優本人に代わって登場 | 違和感のない映像表現を実現 |

| 特殊メイク | リアリティのある身体表現 | 肌の質感や身体の一部を変化させる | 疾患や特徴を視覚的に表現 |

| 照明技術 | 心理的インパクトの強調 | 光の当て方を工夫し、見せすぎず印象を残す | 登場人物の心情を間接的に伝える |

| カメラワーク | 視覚的な演出効果 | 角度や距離を調整し、見えないけれど感じる空気感を演出 | 観客に想像させる余地を与える |

特殊メイクや撮影用保護パッドの活用例を解説

映画やドラマでのセンシティブなシーンでは、「特殊メイク」と「撮影用保護パッド」が頻繁に使われています。特にリアリティと安全性の両立が求められる場面では、この2つの技法が欠かせません。

「特殊メイク」は、肌の質感を再現したり、身体の一部を大きく見せたり小さく見せたりする技術です。たとえば、キャラクターが特定の病気を抱えている設定がある場合、その症状を視覚的に表現するために特殊メイクが使われます。『流浪の月』で描かれたような下半身の描写では、先天的な特徴という疾患のリアリティを出すために、この技術が使用されたと考えられています。

一方で「撮影用保護パッド」は、俳優の身体に直接貼るタイプのカバーです。素材はシリコンや布などで、肌に馴染みやすく、目立ちにくい工夫がされています。これにより、俳優は安心して演技に集中することができます。視聴者にとっても違和感が少なく、物語に集中しやすくなるというメリットがあります。

これらの技法は、演出意図や物語の重要なメッセージを伝える上で非常に有効ですが、使用には細やかな配慮が必要です。特に俳優の心身の負担を軽減するためには、技術面だけでなく、心理的なサポートも同時に行われることが求められます。

映画製作の現場では、こうした技術を駆使して、視聴者がその世界観に入り込みやすい映像表現を追求しているのです。

| 技法名 | 用途 | 素材・特徴 | 効果 |

|---|---|---|---|

| 特殊メイク | 身体的特徴や病気の再現 | シリコン、ラテックス、メイクアップ | リアルな外観を再現し、キャラクターの深みを増す |

| 撮影用保護パッド | 俳優のプライバシー保護と自然な演技の支援 | シリコン、布製のカバー | 安心感を提供し、自然な演技を可能にする |

| ボディダブル | センシティブなシーンの代役 | 俳優に似た体型の代役 | 俳優の負担を軽減し、リアリティを保つ |

| 照明技法 | 雰囲気の演出と視覚的な印象の調整 | ソフトライト、シャドウの活用 | 感情や緊張感を高め、視覚的な美しさを提供 |

| カメラワーク | 視点の誘導と感情の表現 | クローズアップ、アングルの工夫 | 観客の感情移入を促し、物語への没入感を高める |

ケチャップは演出として使われたのか

映画やドラマの過激な描写でよく使われる「擬似血液」は、血や体液を表現するための道具として知られています。しかし、『流浪の月』において擬似血液が使われたかどうかは明言されていません。とはいえ、視覚的に衝撃を与えるシーンで、あえて“リアルに見えすぎない”工夫としてケチャップのような素材が選ばれることはあります。

血の描写は心理的なインパクトを強く残すため、実際の血液に似せた特殊な液体が使われることもあります。ただし、リアリティを求めすぎると視聴者に不快感を与えることもあるため、色や粘度を調整することで「わざとらしさ」と「自然さ」のバランスが取られるのです。その点で、擬似血液は“非現実感”を出す手段として重宝されることがあります。

また、照明や画面の色調によっても擬似血液の見え方は変わります。暗い場面であれば、真っ赤な擬似血液も“それっぽく”見えるため、観る側が想像力で補完してくれるのです。あくまで象徴的な小道具として用いられる場合もあるため、リアルさだけを追求しないという点で、擬似血液のような素材は有効な演出手段となりえます。

『流浪の月』では、過度にグロテスクにせず、それでも深く心に残るような描写が選ばれていました。そうした中で、もし擬似血液のような素材が使われていたとしても、それは「伝えたい感情」を表現するための一つの工夫にすぎないのかもしれません。

映像で使われる小道具や素材の解釈には視覚表現の知識も関係します。基礎的な視覚情報の処理については、津田塾大学の講義資料も参考になります。

照明とカメラワークによる演出効果

照明とカメラワークは、映画の印象を決定づける最も重要な演出手法のひとつです。特に『流浪の月』のように、静かながらも強烈な感情を描く作品では、その役割はとても大きなものになります。

この映画のセンシティブなシーンでは、直接的な描写を避けながらも、観る者の心を揺さぶるために光と影が巧みに使われていました。明るすぎず、かといって完全に隠すこともない、微妙な照明のバランスが絶妙で、登場人物の心情を間接的に伝える演出になっていたのです。

さらに、カメラの角度や距離も大きな意味を持ちます。たとえば、被写体の一部を切り取るように撮ることで、観る側に「見えないけれど感じる」空気感を残すことができます。これは、あえて全体を見せないことで、観客に想像させる余地を与える技法でもあります。

また、固定カメラではなく、微妙に揺れるカメラや俳優に寄り添うような動きも、緊張感や親密さを表現するのに使われます。こうしたカメラワークは、ただ映像を記録するだけでなく、登場人物の視点や心の動きを「体感」させるような効果を生み出します。

視覚的に多くを語らずとも、照明とカメラの力によって、観る人の心を自然と導く。『流浪の月』では、まさにその繊細な演出が、作品の空気を支えていたのです。

映画や映像制作において空間や環境を把握するための資料として、国土数値情報のデータも背景構成の参考として活用されることがあります。

| 技法 | 使用例 | 演出の目的 | 効果・特徴 |

|---|---|---|---|

| ローキー照明(Low-key Lighting) | 陰影を強調した暗めのシーン | 緊張感や秘密性の演出 | 人物の内面や葛藤を視覚的に表現 |

| バックライト | 登場人物の輪郭を際立たせる | 孤独感・距離感の強調 | 静かな感情や余韻を生む |

| クローズアップショット | 顔の表情や手の動きに注目 | 感情や内面を細かく描写 | セリフ以上に心情を伝える効果 |

| ハンドヘルドカメラ | 揺れる映像で不安定さを演出 | 臨場感・リアルな感情の再現 | キャラクターの視点に近づける |

| ロングショット | 人物と背景の関係を強調 | 登場人物の孤立感の演出 | 物語の広がりや空気感を伝える |

俳優・松坂桃李の役作りと演技への挑戦

松坂桃李さんが演じた文というキャラクターは、非常に繊細で、簡単には表現できない難しさを持っていました。中でも、身体的なコンプレックスや心の葛藤を抱える役どころは、俳優として大きな挑戦だったに違いありません。

この役を演じるにあたって、松坂さんは一つひとつの感情を丁寧に掘り下げ、リアルに存在する人物として文を形作ろうとしていました。特に「見せ方」においては、過剰な演技にならないよう、監督と何度も話し合いを重ねたといわれています。言葉よりも表情や空気感で心情を伝える演技は、観る人の想像力を引き出す力があり、松坂さんの高い演技力が際立つ部分でもありました。

また、センシティブなシーンに臨む姿勢にも彼の真摯さが感じられます。ただ台本通りに動くのではなく、自身がその瞬間に何を感じるかを大切にしながら、まるでその場に“文”が本当に生きているように見せてくれました。それは演じるというより、「存在する」ことに近いアプローチだったのかもしれません。

観客にとっては一瞬のシーンでも、そこに至るまでには数えきれない思考と試行錯誤が積み重ねられています。松坂桃李さんの挑戦は、単なる役者としての技術にとどまらず、人としてどう向き合うかという深い問いに対する答えを出すようなものでした。

役作りや背景理解のためには、信頼できる情報にアクセスする力も重要です。そうしたスキルは、関西学院大学図書館の情報探索ガイドにもまとめられています。

「流浪の月」下半身どうやって撮影。描写の意味と意図

- 「マイクロ」な身体描写の意味を読み解く

- クラインフェルター症候群とはどんな病気か

- ホルモンに関わる疾患との関係性

- 文の「病気」と心理描写のつながり

- 最後のシーンが伝えるメッセージとは

- 最後のセリフに込められた象徴的な意味

- 視聴者の解釈と議論を呼ぶシーンの背景

「マイクロ」な身体描写の意味を読み解く

『流浪の月』に登場する文という人物には、「先天的な特徴」という先天的な特徴が設定されています。これは単なる身体的な特性ではなく、彼の人生観や人間関係にまで深く影響を与える重要な要素として描かれています。

この設定は、彼が“普通の大人になれない”という内面的な不安や葛藤を象徴しています。見た目では分からない「生きづらさ」を、あえて身体描写という形で浮き彫りにすることで、視聴者にも彼の孤独や自尊心の揺らぎが伝わってくるのです。だからこそ、センシティブな描写であっても避けることなく、物語の中にしっかりと組み込まれているのだと感じさせられます。

また、彼がその身体を更紗に見せるという行動は、ただの演出ではありません。それは信頼や覚悟、そして「理解してほしい」という深い願いが込められた行為です。言葉では伝えきれない苦しみを、沈黙とともに伝えるあの場面には、胸を打たれた人も多いのではないでしょうか。

このように、「マイクロ」という描写は、決して興味本位の表現ではなく、文という人物が社会や他者とどう向き合っているのかを理解するための、極めて繊細で意味のある設定なのです。身体そのものを描くことによって、見えない心の奥まで描写しようとした作り手の意図が感じられます。

クラインフェルター症候群とはどんな病気か

クラインフェルター症候群は、男性に特有の染色体異常で、外見上は気づかれにくいものの、心と体にさまざまな影響を与える病気です。通常、男性はXYという染色体の組み合わせを持っていますが、この病気の人はXXYという余分なX染色体を持って生まれてきます。そのため、思春期以降の体の変化が乏しくなったり、生殖機能に影響が出たりすることがあります。

多くの場合、小児期には症状が目立たず、思春期や成人期になって初めて気づかれるケースも珍しくありません。身長が高くなる傾向や、筋肉や体毛の発達が遅れることがあり、声変わりが軽く済んだり、ヒゲが薄かったりすることもあります。また、学習面や社会性に少し不安が出ることもあるため、本人も周囲も「なぜか育ちにくい」と感じてしまうことがあります。

こうした特徴が、本人の自信や人間関係に大きく影響することがあるため、理解と支援がとても重要です。決して珍しい病気ではなく、約500〜1,000人に1人の割合で発見されると言われています。診断がついたあとも、適切な治療やサポートによって、自分らしく生きることは十分に可能です。体の特徴だけでは判断できない繊細な問題を内包するため、周囲の理解が不可欠です。

クラインフェルター症候群のような症状に関する実際の医療データについては、厚生労働省が公開しているNDBオープンデータでも詳しく確認できます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 正式名称 | クラインフェルター症候群(Klinefelter syndrome) |

| 主な原因 | 性染色体がXXYと1本多く、男性ホルモンの分泌が少ない |

| 主な症状 | 思春期の身体発達の遅れ、筋肉量や体毛の少なさ、不妊、乳房の発達など |

| 診断される時期 | 思春期以降が多いが、不妊検査などで成人後に判明する場合もある |

| 治療・対応 | テストステロン補充療法、心理的サポート、言語療法や学習支援など |

ホルモンに関わる疾患との関係性

クラインフェルター症候群は、「思春期の発育が遅れる症状」あるいは遅れる病気の一例として知られています。思春期の発育が遅れる症状とは、思春期に起こる身体の成長や性の成熟のことを指します。男性であれば、声変わりや筋肉の発達、陰毛やヒゲが生え始める時期がこれにあたります。

ところが、クラインフェルター症候群の人では、体がこの変化にしっかり反応できないことがあります。これは、体内の男性ホルモンが十分に分泌されないことが主な原因です。そのため、外見的に「年相応に見えない」「大人びない」といった印象を持たれることがあり、本人の中でも違和感や劣等感につながってしまうことがあります。

「流浪の月」に登場する文というキャラクターの描写にも、こうした特徴が重ねられている可能性があります。身体的に“成長しきれない”という設定が、彼の社会的な立ち位置や内面の葛藤を象徴しているからです。周囲からは理解されにくいその感覚が、映画の中でとても丁寧に描かれており、多くの人の心に深く残る理由の一つになっているのかもしれません。

このような病気を理解することは、他人の「見えない悩み」を想像することにもつながります。見た目だけでは判断できない痛みや不安に寄り添うためには、こうした知識がとても大切です。

疾患の有病率や人口統計に関するデータは、総務省統計局の統計資料からも参照できます。社会全体での理解を深める資料として活用できます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 関連する病気名 | クラインフェルター症候群、性腺機能低下症(原発性・続発性) |

| 思春期の発育が遅れる症状とは | 思春期に起こる性ホルモンによる身体的変化(声変わり・体毛・乳房・筋肉など) |

| 症状の特徴 | 声変わりが弱い、ヒゲや体毛が少ない、乳房の膨らみ、筋肉の発達不足など |

| 発見されるきっかけ | 思春期の発達が遅い、不妊検査、学校健診などからの医療機関受診 |

| 映画との関連性 | 『流浪の月』の文のキャラクター描写において、成長しきれない身体設定が心理的描写と結びついている |

文の「病気」と心理描写のつながり

文というキャラクターが抱えている「病気」は、彼の性格や言動に深く関わっている設定として描かれています。物語では具体的な病名こそ語られませんが、前述のように「(先天的な特徴)」や「クラインフェルター症候群」といった先天的な症状を示唆するような描写が見られます。こうした身体的特徴は、彼の内面的なコンプレックスや孤独感を象徴するものとして描かれているのです。

特に印象的なのは、文が更紗に自分の身体を見せる場面です。あの瞬間は、ただの説明ではなく、長年誰にも見せられなかった「弱さ」や「恐れ」をさらけ出す行為であり、彼の心理的な殻が崩れはじめる重要なきっかけになっています。人に理解されにくい苦しみを抱えたまま生きることがどれほど辛いか、その空気がひしひしと伝わってくるのです。

だからこそ、文の静かな表情や少ない言葉の中には、強い葛藤や自分自身を許せない気持ちがにじみ出ています。病気そのものというよりも、それによって生まれた「心の影」が、彼のすべての行動に影響していることがわかる描写でした。見た目だけでは判断できない苦しみや自己否定感は、観る人に「誰かの痛みを想像する力」を呼び起こさせるのです。

最後のシーンが伝えるメッセージとは

映画『流浪の月』のラストシーンは、物語全体の空気を包み込むような静けさと余韻があり、多くの観客の心に深く残ったはずです。あの「最後のシーン」では、文と更紗がようやく互いの本当の姿を受け入れ、社会の常識や偏見から少しだけ距離を置いた場所で再びつながり直します。それは、どんなに不完全でも、誰かと分かり合うことができるという小さな希望の表れです。

特に「最後のセリフ」は、これまでの沈黙や痛みをすべて受け止めるようなやわらかさを持っています。それは感情を爆発させるような劇的な言葉ではなく、むしろごく普通のやりとりの中に、二人の理解と信頼がにじみ出ているのです。そのさりげなさが、かえって胸を打ちます。

文の過去や身体的な事情、更紗の傷も含めて、すべてが“問題”としてではなく、一つの「存在の一部」として描かれたこのラストは、私たちに問いかけてきます。人は完璧である必要があるのか? 社会の目に適応するだけが幸せなのか? そして、誰かと共に生きるということの本当の意味とは何なのかを。

この静かなクライマックスは、言葉よりも心の変化で語る映画の魅力そのものです。押しつけがましくないメッセージだからこそ、観た人自身の経験や感情と重なり合い、それぞれに異なる答えを与えてくれるのでしょう。

最後のセリフに込められた象徴的な意味

『流浪の月』のラストで交わされる最後のセリフには、作品全体を包み込むような象徴的な意味が込められています。それは、文と更紗という二人の主人公がようやく「自分自身」と「お互い」を受け入れた瞬間を表しています。劇中で幾度も傷つき、孤立し、心の奥にしまいこんでいた感情が、最後の短いやりとりの中でやっと表に出てくるのです。

このセリフの印象が強いのは、声を張り上げるようなドラマチックさではなく、むしろ日常の延長にあるような静けさで語られているからです。そこには、過去を否定せず、ただ今ここにある現実を受け入れて生きていくという意志が込められています。言い換えれば、それは「逃げることをやめた」ふたりの小さな一歩なのです。

観る側にとっても、あのささやかなセリフが心に残るのは、語られた内容そのものというより、その裏にある想いに共鳴するからではないでしょうか。「ありのままでいていい」「どんな過去があっても、誰かとつながることはできる」——そんな希望を、最後の瞬間にそっと手渡されたように感じられるのです。

視聴者の解釈と議論を呼ぶシーンの背景

『流浪の月』には、観た人によって大きく受け取り方が変わるシーンがいくつもありますが、その中でも文が下半身を見せる場面や、ふたりの関係の距離感を象徴するシーンは特に話題となりました。SNSやレビューサイトでは、「なぜこの描写が必要だったのか」「あの行動の意味は何だったのか」といった議論が絶えません。

こうした反応が生まれる背景には、この映画が“説明しすぎない”演出に徹している点があるといえます。ストレートなセリフや明確な感情表現を避け、あえて余白を残すことで、視聴者一人ひとりが自分の感覚や経験を重ねる余地を作っているのです。だからこそ、ある人にとっては癒しであり、別の人には痛みとして残る——そんな多面性のある作品に仕上がっています。

特に文の「身体的な設定」や「心の葛藤」を象徴するシーンは、現実の社会でも触れづらいテーマを扱っているため、なおさら繊細な反応を引き出しています。「これは必要な描写なのか」「理解するべきものなのか」といった問いかけが、作品の余韻とともに人々の間に残り続けているのです。

その結果として、『流浪の月』はただ一度観ただけでは終わらず、観たあとにも“考え続けさせる映画”として、静かに強く観客の心に根を下ろしていきます。これは、すべてを語らず、すべてを見せず、それでも確かな感情を残していく作品だけが持つ、特別な力だと言えるでしょう。

こうした多様な受け取り方が可能な作品を考察する一助として、日本大学大学院の論文では、情報共有と解釈の多様性についての考察も掲載されています。

まとめ:流浪の月の下半身シーンはどうやって撮影されたのか解説

記事をまとめます。

- センシティブなシーンでは俳優の心身への配慮が最優先される

- 「撮影用保護パッド」は下半身を隠しつつ自然に見せるための道具

- 「ボディダブル」は俳優の代役として使用される技法

- 照明とカメラワークで見せすぎず印象を残す演出が用いられる

- 不自然な編集は違和感を与えるため細心の注意が払われる

- 「特殊メイク」は身体の特徴や病状を視覚的に表現する技術

- 「撮影用保護パッド」はシリコンや布など目立たず肌になじむ素材が選ばれる

- 撮影技術だけでなく俳優への心理的配慮も重視されている

- 「ケチャップ」はリアルすぎない血液表現として使われる場合がある

- 暗い照明で擬似血液の色味を自然に見せる工夫がされる

- 照明とカメラの角度で“見えないけれど感じる”演出が行われる

- 松坂桃李は役作りに丁寧な感情の掘り下げと監督との対話を重ねた

- 身体的特徴の描写はキャラクターの内面や孤独を象徴している

- 「先天的な特徴」は文の設定の一部で心理描写とリンクしている

- クラインフェルター症候群は染色体異常による男性特有の病気

- ホルモンに関わる疾患とクラインフェルター症候群には関連がある

- 文の「病気」は心理的な孤独感や自己否定を描くための設定となっている

- 最後のシーンでは登場人物同士の理解と受容が静かに描かれている

- 最後のセリフは日常の延長にある静かな肯定を象徴している

- 映画全体が“説明しすぎない”演出で観客の想像力に委ねている

- SNSなどでは文の行動や描写の意味を巡る議論が多く見られる

- 観たあとに考え続けさせる映画として強い印象を残している

- セリフではなく演出で語ることが作品の特徴となっている

- リアリティと俳優の安全・尊厳の両立を目指す撮影スタイルが貫かれている

- 映画の演出は“見せないこと”の力を最大限に活かしている

- 心理的な痛みやコンプレックスを映像でどう伝えるかに重点が置かれている