映画『死刑にいたる病』を観終えたあと、強烈な余韻と共に多くの人の頭に浮かぶのが、「死刑にいたる病最後の女」――つまりラストシーンに登場する女性・灯里(加納灯里)とは何者なのか?という疑問です。

彼女はただの脇役ではなく、物語全体に新たな意味を与える存在として描かれており、視聴者の間で「逃げた子と同一人物なのでは?」という考察が飛び交っています。

本記事では、灯里が犯人なのか、それとも被害者なのか、その行動の意図や言葉の意味を深く掘り下げていきます。

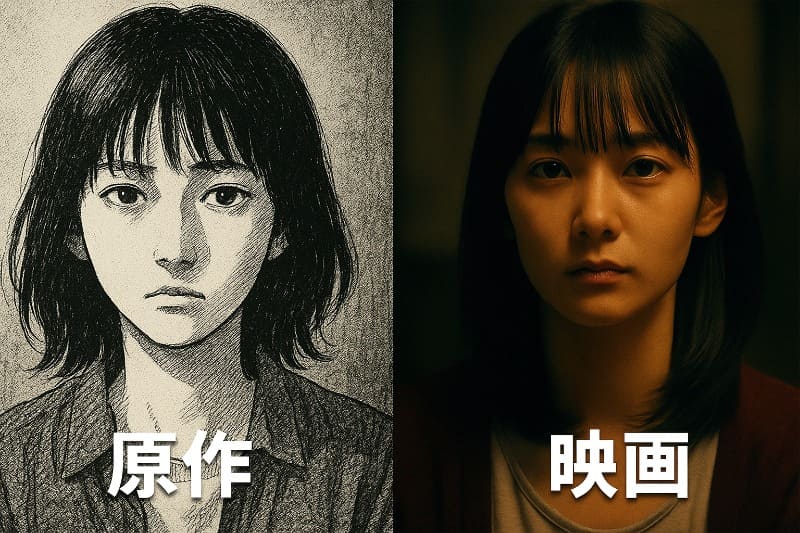

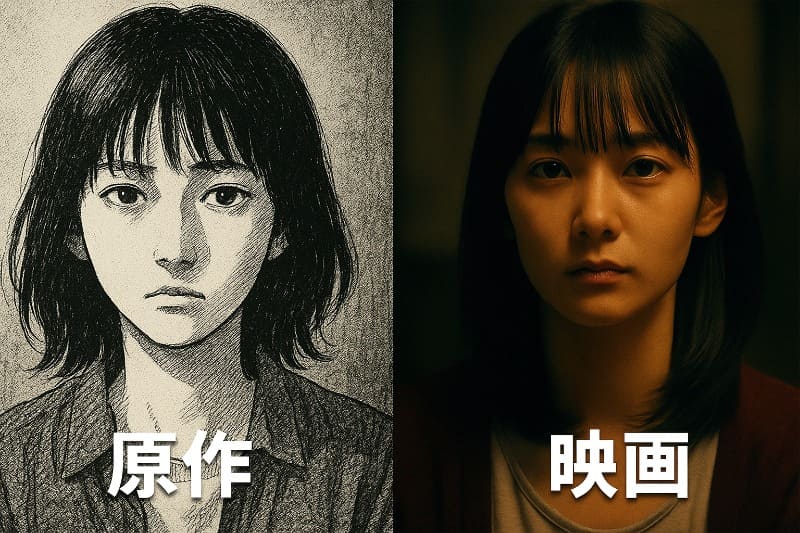

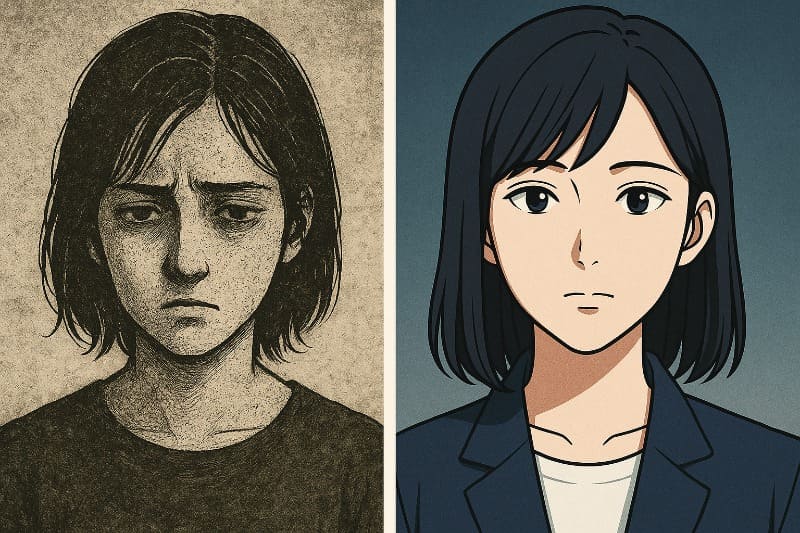

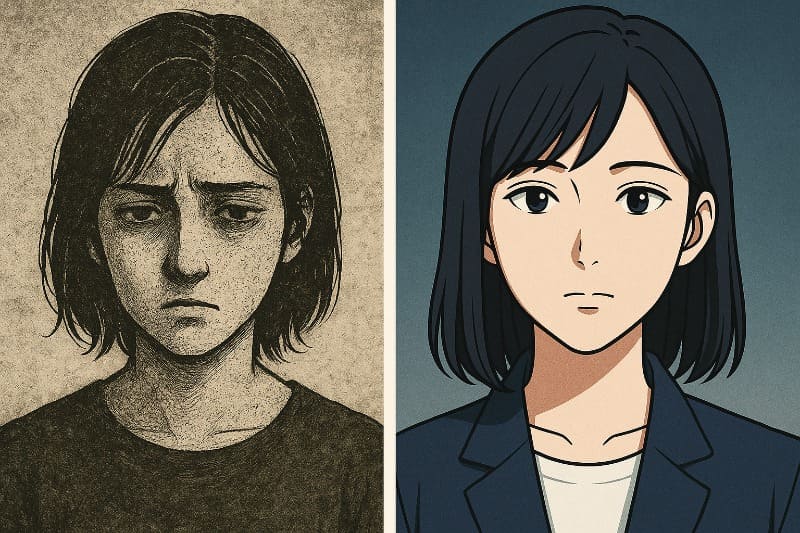

また、灯里の描写が原作と違うことによる映画独自の演出や、映画が示す不穏なラストの意味にも注目しながら、数々の伏線とともに真相を探っていきます。

多少のネタバレを含みますが、視聴後のモヤモヤを晴らし、灯里の正体と本作の核心に迫るための材料として、ぜひ最後までお読みください。

- 灯里(加納灯里)が何者なのかを理解できる

- 灯里と「逃げた子」との関係性を把握できる

- 灯里が犯人かどうかの可能性を考察できる

- 原作と映画の違いからラストの意味を読み取れる

死刑にいたる病最後の女の正体を探る

- 灯里は何者なのか?ラストの言動を考察

- 「剥がしたくなる?」の意味を深読み

- 加納灯里と逃げた子の関係性は?

- 灯里は犯人なのか?行動の意図を分析

- 映画のラストが示す結末の意味とは

灯里は何者なのか?ラストの言動を考察

映画『死刑にいたる病』のラストで印象的に描かれるのが、加納灯里という女性の存在です。彼女は終盤までほとんど情報が明かされず、最後になって突如として強烈な印象を残す登場を果たします。彼女はいったい何者なのか、多くの視聴者がその正体を知りたくなったはずです。

まず注目したいのは、灯里が持っていたアイテムです。榛村の被害者たちに関する資料を持ち歩いていたことから、単なる傍観者や第三者ではないことは明らかです。しかも彼女は、筧井に対して何の前触れもなく奇妙な言葉を投げかけ、視線や態度にもどこか異様なものを感じさせます。これらの点から、灯里は物語の鍵を握る存在であることが分かります。

一部の考察では、灯里が「逃げた子」、つまり過去に榛村から唯一生きて逃れた少女ではないかという説が有力です。彼女の言動や持ち物は、それを裏付けるような演出がされています。もしそうだとすれば、彼女は被害者であると同時に、加害者である榛村の思考を内面化してしまった可能性もあるという、非常に複雑な人物像になります。

一方で、彼女が榛村の思想を継承している、もしくは共鳴している存在であるとも読み取れます。その視点で見ると、灯里の静かな笑みや奇妙な言葉も、単なる被害者のそれではなく、より根深い闇を感じさせるものとなります。

このように、灯里というキャラクターは、単純な「善」でも「悪」でもくくれない、多層的な存在です。だからこそ、観た人に強烈な余韻を残すのです。

「剥がしたくなる?」の意味を深読み

ラストシーンで灯里が筧井に向かって発する「剥がしたくなる?」という一言。この短いセリフが、観客に強烈な印象と深い謎を残しました。一見すると意味の分からない言葉ですが、ここには映画全体のテーマに通じる重要なメッセージが込められているように感じられます。

この言葉は、文字通りの意味だけではなく、人間の内面や本質に迫る問いかけとして捉えるべきでしょう。たとえば、「剥がす」という行為には、「本性を暴く」「仮面をはがす」といった意味が含まれており、それを「したくなる?」と聞く灯里の口調には、どこか試すようなニュアンスがあります。つまり、灯里は筧井の中に潜む好奇心や暴力性をあえて刺激しているのかもしれません。

さらに言えば、この問いかけは、灯里自身が過去に経験した“剥がされる”側の苦しみや恐怖を、今度は“剥がす側”へと転化させようとしている可能性も考えられます。もし彼女が逃げた少女であるなら、その経験は彼女の心を大きく歪め、加害と被害の境界があいまいな人格を形成させたとも言えます。

また、観客にとってもこのセリフは、登場人物たちの内面だけでなく、自分自身の心の闇を直視させるような効果を持っています。人はなぜ他人の秘密を知りたがるのか、なぜ「真実」を暴くことに快感を覚えるのか。灯里の「剥がしたくなる?」という言葉は、そんな人間の本質に鋭く切り込んでくるのです。

この一言によって、映画は単なるサスペンスから一歩踏み込み、人間の根源的な欲望や恐れにまで問いを投げかけています。だからこそ、このセリフは映画の中でもっとも印象的な一幕として、観た者の心に長く残るのです。

加納灯里と逃げた子の関係性は?

映画『死刑にいたる病』の終盤に登場する加納灯里が、「逃げた子」本人なのかどうか。この点は多くの観客の関心を集めており、作品の中でもあえて明言されていないため、想像の余地が大きく残されています。

作中で榛村が「一人だけ逃げた子がいた」と語る場面があります。そしてラストに登場する灯里は、その「逃げた子」であるかのような描写をされています。たとえば、彼女の持ち物の中には、榛村の被害者たちに関する資料が含まれており、普通の人間では知り得ないような情報を把握しているように見えます。それが単なる興味からなのか、それとも過去に直接的な関わりがあったからなのかは、観る側に委ねられています。

視線や立ち振る舞いからも、彼女がただの第三者ではないことは感じ取れます。無言の場面が多いにも関わらず、そこには確かな“意図”が漂っており、彼女がこの事件に深く関係していることを強く印象づけます。だからこそ「逃げた子=灯里」説は、多くの考察記事でも支持されているのです。

しかし、そう断定してしまうには少し早すぎるのも事実です。前述の通り、映画はその正体をあえて曖昧にし、観客に考えさせる構成になっています。灯里が実際に逃げ延びた被害者だとすれば、その後なぜ再びこの事件に近づいているのかという点が気になります。

そこにこそ、この映画が描こうとする深いテーマが隠されているのかもしれません。加納灯里は、過去の傷と向き合いながら、加害者である榛村との繋がりを持ち続けている人物。だからこそ、彼女の正体を明かさないことで、私たちは人間の複雑さと闇を直視せざるを得なくなります。

| 項目 | 加納灯里 | 「逃げた子」 |

|---|---|---|

| 登場時期 | 物語の終盤に登場 | 榛村の供述で言及される過去の被害者 |

| 事件との関係 | 被害者の資料を所持し、事件に関心を示す | 榛村の被害者の中で唯一生き延びた少女 |

| 持ち物 | 被害者に関する手紙や写真を所持 | 特に描写なし |

| 言動の特徴 | 「剥がしたくなる?」と筧井に問いかける | 詳細な言動は不明 |

| 共通点 | 事件に深く関与し、榛村との関係性が示唆される | |

| 相違点 | 灯里は現在の登場人物として描かれ、具体的な行動が示されるが、「逃げた子」は過去の存在として言及されるのみ | |

灯里は犯人なのか?行動の意図を分析

灯里の存在は、ただ不可解なだけではありません。映画を観た多くの人が、「もしかして彼女こそが新たな犯人では?」と感じたのではないでしょうか。そのくらい、彼女の行動や雰囲気には異質なものがあります。

結論から言えば、灯里が「直接的な犯人」であるとは作中で明言されていません。しかし、その言動や佇まいには、榛村と通じるような不穏さや冷たさが漂っています。特にラストシーンでの余裕ある笑みや、筧井への挑発的な問いかけは、どこか犯人のような側面を見せつけてくるのです。

ここで注目したいのが、彼女の行動にどこか“計画性”が感じられることです。突然現れ、過去の事件に関する資料を持ち歩いていたり、榛村の思想に関心を示していたりと、ただ偶然そこにいる人間には見えません。むしろ彼女は、事件の「続きを見せる」ために動いているようにさえ感じられます。

つまり、灯里は“犯人ではないが、犯意のある者”という、非常に危うい存在として描かれていると考えられます。これは、榛村の狂気が終わったように見えて、実は別の形で誰かに受け継がれていることを示唆しているのかもしれません。

だからこそ、灯里の行動には不気味さと不安が常につきまといます。彼女が次に何をするのか、何を望んでいるのかがわからない。その得体の知れなさこそが、観る者の心にじわじわと染み込んでくるのです。灯里が犯人であるか否かの答えよりも、彼女が何を象徴しているかが、この作品の核心なのかもしれません。

加納灯里の行動が「犯意のある者」として描かれていることに不気味さを感じた方へ。現実における女性犯罪者の特徴や背景に関する統計や実態について、法務省の公式資料から理解を深めることができます。

→ 法務省「女性犯罪者の実態と処遇」(PDF)

| 時系列 | 灯里の行動 | 犯人像との共通点 | 補足情報 |

|---|---|---|---|

| 過去 | 榛村の被害者に関する資料を所持 | 被害者の情報を詳細に把握 | 一般人が知り得ない情報を収集している点が異常 |

| ラストシーン | 「剥がしたくなる?」と発言 | 拷問や暴力への興味を示唆 | 榛村の拷問手法を想起させる発言 |

| ラストシーン | 被害者の手紙や写真を所持 | 犯行の記録を収集・保存 | 犯人のように証拠をコレクションしている |

| ラストシーン | 冷静な態度で筧井に接する | 感情の欠如、冷酷さ | 犯人特有の感情の希薄さが見られる |

| ラストシーン | 榛村の思想に共鳴するような言動 | 思想の継承・模倣 | 榛村の影響を受けた可能性が高い |

映画のラストが示す結末の意味とは

映画『死刑にいたる病』のラストシーンは、多くの人に強烈な印象を残します。榛村の死刑が確定し、すべてが終わったかのように見えた瞬間に現れる加納灯里の存在は、この物語が「まだ終わっていない」と静かに、しかし確実に告げてきます。

ラストで灯里は、「剥がしたくなる?」と笑みを浮かべて語ります。この一言には、彼女の内面にある危うさや、何かを引き継いでしまった可能性がにじみ出ています。つまり、榛村という異常な存在が表面的に排除されたようでいて、その影響や狂気が別の人間にしっかりと染みついていることを示しているのです。

このように考えると、映画のラストは単なる“事件の終わり”ではなく、“次の始まり”を告げる不穏なサインとも言えます。灯里の言動は、彼女がただの被害者や観察者ではなく、事件に関与し、あるいはそれを引き継ぐ者であることを強く匂わせています。

加えて、筧井の視点も重要です。彼が灯里と接したときの動揺や困惑は、彼自身がこれまで見てきた事件の真相すら揺らいでいく感覚を表しています。彼女が放つ「次はあなたの番かもしれない」というような空気感が、観客にもじわじわと伝わってきます。

このエンディングは、物語のテーマである「人の中にある狂気」や「連鎖する暴力」を、極めて静かに、しかし深く突きつけてきます。何も語られないぶん、観た人の中でずっと問いが残り続ける。そこにこの作品の恐ろしさと魅力があるのです。

榛村の死刑確定をもって物語が一度“終わったように見える”ラストシーン。その背景にある現実の死刑制度と運用状況について、法務省が公表する会長声明から確認することができます。

→ 法務省「死刑執行に関する声明」(PDF)

死刑にいたる病最後の女と原作との違い

- 原作と違う灯里の描写を比較

- 灯里の心理描写に込められた演出意図

- ラストに登場する灯里の役割とは

- 加納灯里と榛村の関係はどう描かれるか

- 伏線回収から読み解く最後の女の真相

- ネタバレあり!灯里と犯人像の繋がり考察

原作小説と映画では描かれる「狂気」の終着点が異なります。死刑制度を法学的にどう捉えるべきか、横浜国立大学の刑事法学論文から理論的な補足が得られます。

→ 横浜国立大学「死刑論議に関する刑事法学的考察」(PDF)

原作と違う灯里の描写を比較

映画版の加納灯里は、原作には登場しないキャラクターです。つまり、彼女という存在そのものが映画オリジナルであり、原作のストーリーに独自の“終止符”を打つために追加された重要人物だと言えるでしょう。

原作小説『死刑にいたる病』では、榛村と筧井のやり取りが物語の核となり、彼らの心理戦や真相解明が中心です。しかし、映画はそこに加えて「その後の世界」に踏み込んでいます。そして、その象徴が灯里です。

灯里は、原作においては描かれていない“逃げた少女”の可能性を体現し、榛村の過去の犯罪の余波が今なお残っていることを強調します。特に、彼女が持っていた被害者の写真や手紙の存在は、ただの好奇心では説明できないものです。この小道具の力を使って、映画は彼女の背景を語らずして語っています。

また、原作では「狂気」はあくまで榛村という一人の人間に閉じられた存在として描かれていますが、映画ではそれが別の人物に“感染”しているかのように表現されています。灯里はまさにその「受け手」であり、視聴者に新たな問いを投げかける存在です。

このように、原作と映画の大きな違いは「灯里という媒介」を通して、狂気や暴力の連鎖が個人を超えて伝播していくことを示している点にあります。原作が事件の真相解明に焦点を当てた“閉じた物語”であるのに対し、映画は“開かれた恐怖”を強く印象づける構造になっているのです。

灯里の登場は、物語に新たな深みと余韻を与えています。原作を読んだ人にとっては、彼女の存在が映画独自の意図と演出によって、作品のメッセージをより強く感じさせるきっかけになるはずです。

| 要素 | 映画版(加納灯里) | 原作小説 | 相違点 |

|---|---|---|---|

| 登場の有無 | 登場(終盤に登場する謎の女性) | 登場しない | 映画オリジナルキャラクター |

| 役割 | ラストで狂気の継承を象徴する存在 | 筧井と榛村の対話が中心 | 映画では物語の終盤を担う重要人物 |

| 性格描写 | 静かで感情が読めないが不気味さが漂う | ― | 映画独自のミステリアスな演出 |

| セリフ・象徴性 | 「剥がしたくなる?」など挑発的な発言 | ― | 映画では人間の本質を問う存在として配置 |

| ストーリーへの影響 | 事件の“終わり”ではなく“続き”を示唆 | 榛村の犯行動機や心理が中心 | 映画では余韻と考察を促す存在 |

灯里の心理描写に込められた演出意図

映画『死刑にいたる病』における加納灯里の描写は、単なる登場人物以上の意味を持っています。彼女の一つ一つの表情や行動には、言葉以上に多くの情報が詰め込まれており、それが観る人の心に妙なざわめきを残すのです。

特に印象的なのは、無表情とも取れるあの微笑と、感情の読めない目線です。一見すると静かな人物に見えますが、その落ち着きの奥にどこか異常さを感じる瞬間が確かにあります。このギャップこそが、彼女の心理描写の核であり、演出の巧妙さでもあります。

監督は、あえて灯里の内面をセリフで説明することを避け、視線の動きやわずかな動作に感情を込めることで、観客に「この人は何を考えているのだろう?」という不安や疑問を抱かせています。その意図は、単に彼女の謎を深めるためではなく、観る側の想像力を刺激するためにあります。

また、灯里の持ち物――たとえば被害者の手紙や写真――も、彼女の精神状態を間接的に表しています。それらを愛おしそうに扱う様子は、被害者への同情なのか、それとも榛村への執着なのか、観る人の解釈によって意味が大きく変わってくるのです。

つまり、灯里の心理描写は一つの答えを提示するためのものではありません。むしろ、「答えのなさ」そのものを観客に提示することで、映画全体に不穏な余韻を残し、視聴体験をより深く印象づける演出となっているのです。

ラストに登場する灯里の役割とは

ラストシーンで突然姿を現す灯里の存在は、それまで積み重ねられてきたストーリーを一気に揺るがす力を持っています。彼女の登場は、ただの補足やエピローグではなく、物語全体のテーマを再構築させる重要な役割を担っています。

榛村という絶対的な「犯人」が捕まり、裁かれたことで事件は終わったかのように思えます。しかし、灯里の登場によって、視聴者は気づかされます。この物語が描いていたのは、単なる連続殺人の解決ではなく、人間の中に潜む狂気や、それが他者にどう影響を与えていくかという、もっと根源的な問いだったのだと。

灯里はその象徴です。彼女が逃げた子どもだったとすれば、加害者と被害者の境界があいまいになっていく過程そのものを表しています。もし彼女が榛村の思想を内面化していたとすれば、それは“殺人者の死”では終わらない、恐怖の継承を示唆するものです。

また、灯里は筧井に対しても新たな問いを突きつける存在です。彼が真実を求めて奔走し、たどり着いた結論があったはずなのに、彼女の存在によってすべてが曖昧に揺らぎます。この不確かさこそが、物語にリアルな怖さを与えているのです。

灯里は、いわば“静かな狂気”を体現するキャラクターであり、彼女の存在がラストに置かれたことで、物語は静かに、しかし確実に不穏な終わりを迎えます。だからこそ、この映画は見終えたあとも、いつまでも記憶に残るのです。

加納灯里と榛村の関係はどう描かれるか

加納灯里と榛村の関係は、物語の中で明言されることはほとんどありません。しかし、その曖昧さこそが不気味さを増し、観客の想像を掻き立てる要素になっています。直接的な描写が少ないからこそ、彼女の存在は終始「謎」であり続け、榛村の過去と重なりながら物語を揺さぶっていくのです。

映画の終盤、灯里のカバンからは榛村の被害者に関する資料や手紙が出てきます。それらを収集していた理由が説明されることはありませんが、彼女が単に興味本位で集めたとは考えにくい雰囲気があります。どこか執着めいた感情を感じさせ、榛村に対する特別な想い――それが憧れなのか、怒りなのか、それとも同調なのか――が込められているように見えます。

さらに注目すべきは、灯里が筧井に対して語る冷静な言葉や視線の向け方です。まるで自分が第三者ではないことを自覚しているような態度は、彼女が過去に榛村と何らかの関係を持っていた、もしくは強く影響を受けたことをほのめかしています。

映画全体を通して、榛村は「狂気」を象徴する存在として描かれていますが、その思考が誰かに伝播していく様子はあまり描かれていません。ただ、灯里の存在が加わったことで、その「感染」は現実味を帯び、ラストに向かって不安が膨らんでいく構造になっているのです。

つまり、灯里は榛村の影に寄り添うような存在として配置されており、明確な関係性を描かないことで、かえって彼女の不気味さと意味深さが際立っているのです。

| 項目 | 加納灯里 | 榛村大和 | 関係性の示唆 |

|---|---|---|---|

| 登場媒体 | 映画オリジナルキャラクター | 原作・映画共通の主要人物 | 映画でのみ直接的な関係が描写 |

| 接点 | 榛村のパン屋「ロシェル」の常連客 | パン屋「ロシェル」の店主 | 過去に店での接触があった可能性 |

| 思想的影響 | 榛村の思想に共鳴・影響を受けている描写あり | 連続殺人犯として独自の思想を持つ | 灯里が榛村の思想を受け継いでいる可能性 |

| 行動の特徴 | 被害者の資料を所持、筧井への挑発的な言動 | 被害者に対する支配的行動 | 灯里の行動が榛村の影響下にあることを示唆 |

| 関係の性質 | 被害者でありながら加害者的側面を持つ | 加害者としての明確な立場 | 被害と加害の境界が曖昧な関係性 |

伏線回収から読み解く最後の女の真相

物語の終盤に突然現れる「最後の女」加納灯里。彼女の登場は、単なるサプライズではなく、これまでに張り巡らされてきた伏線を一つひとつ丁寧に結び直す鍵となっています。そしてその伏線の数々を追っていくことで、灯里が何者であるか、なぜあの場面で現れたのかという「真相」に少しずつ近づくことができます。

まずは、榛村の供述に出てきた「逃げた少女」の存在です。彼が自供した中で唯一逃げ延びた被害者として語られるこの人物は、名前も姿も明かされていませんが、観客は灯里とこの少女が同一人物である可能性を最後に突きつけられます。彼女が見せる微妙な態度や、手にした遺留品の数々は、この説を裏付けるかのように配置されています。

また、筧井が進める調査の過程で現れる矛盾や、灯里に関する情報の少なさも伏線として機能しています。序盤では無関係に見えた彼女の存在が、終盤にかけて急激に浮かび上がってくる流れは、脚本として非常に計算された構成と言えるでしょう。

特に強烈なのは、灯里の「剥がしたくなる?」というセリフです。この短い一言に込められた異様なニュアンスは、彼女が単なる生存者ではなく、加害性や歪んだ関心を内に抱えている可能性を匂わせます。つまり、「逃げた少女」がそのまま「最後の女」として登場しただけではなく、過去に負った傷や恐怖が、形を変えて再び誰かを蝕む存在になっているのではないかという恐れが浮かび上がるのです。

伏線を丁寧に辿ることで見えてくるのは、灯里が榛村事件の“終わり”ではなく“続き”を象徴する存在だということ。彼女の登場が意味するものは、「事件の完結」ではなく「終わらない狂気」なのかもしれません。

灯里の登場によって揺さぶられる事件の“終わり方”。その判断が妥当だったのかを考えるために、実際に日本で死刑が選択される際の基準について研究した論文をご紹介します。

→ 関西大学「死刑選択基準の研究」(PDF)

| 伏線・描写 | 灯里との関連性 | 解釈・考察 |

|---|---|---|

| 榛村の供述にある「逃げた少女」の存在 | 灯里がその「逃げた少女」である可能性が示唆されている | 灯里の言動や持ち物が、過去の被害者であることを示唆している |

| 灯里のカバンから出てきた榛村からの手紙 | 灯里が榛村と何らかの接点を持っていたことを示す | 榛村の思想や影響が灯里に及んでいる可能性がある |

| ラストシーンでの「剥がしたくなる?」という灯里のセリフ | 榛村の拷問手法と重なる発言 | 灯里が榛村の思想を内面化している、または共鳴していることを示唆 |

| 灯里の持ち物に被害者の資料や手紙が含まれていた | 事件に深く関与していることを示す | 単なる傍観者ではなく、事件の「続き」を担う存在として描かれている |

| 灯里の静かな笑みや奇妙な言動 | 榛村の狂気を受け継いでいる可能性を感じさせる | 被害者でありながら加害者の側面を持つ、多層的なキャラクターとして描かれている |

ネタバレあり!灯里と犯人像の繋がり考察

映画『死刑にいたる病』のラストシーンに登場する灯里は、それまでの物語には深く関わっていないように見えます。しかし、彼女の仕草や持ち物、セリフのひとつひとつを丁寧に見ていくと、榛村という犯人像と奇妙なまでに重なり合っていくことがわかります。これは、単なる偶然とは思えません。

まず注目したいのは、灯里が遺品のように持っていた被害者関連の手紙や写真です。それらは榛村の犯行と直接関わるものであり、彼女が事件を「記録」していることを示しています。記録するだけなら被害者家族や記者という可能性もありますが、灯里の表情や落ち着きすぎた態度を見ると、単なる外野の立場とは思えません。むしろ、犯人である榛村と何らかの思想的なつながり、あるいは心理的な同一性すら感じさせます。

また、灯里の「剥がしたくなる?」という一言は、榛村が行ってきた拷問行為と通じる異常性をはらんでいます。この発言が出た瞬間、多くの観客が背筋を凍らせたのではないでしょうか。このセリフは、彼女自身の中にも暴力的な衝動があること、もしくは榛村の行為に一定の理解や共感を示していることを暗示しているようにも思えます。

さらに、榛村の過去に「逃げた少女」が存在していたという設定が、灯里とつながる重要な伏線です。彼女がその少女であったなら、過去に被害者でありながら加害性を帯びる立場に変わった可能性も否定できません。被害と加害、その境界が曖昧になることで、灯里は榛村の「模倣犯」や「思想の継承者」としての顔を見せ始めます。

このように考えると、灯里の存在は単なる補足的なキャラクターではなく、榛村という犯人像を裏から支える「もう一つの狂気」として描かれているのかもしれません。彼女を最後に登場させたことで、物語はひとつの終わりではなく、むしろ別の地獄の始まりを予感させるような余韻を残します。観客の心に深く刻まれる不安や混乱は、まさにこの繋がりから生まれているのです。

まとめ:死刑にいたる病最後の女は灯里か?伏線とラストから真相分析

記事をまとめます。

- 灯里は映画の終盤に突如登場し、強烈な印象を残すキャラクター

- 灯里の持ち物には榛村の被害者関連資料が含まれている

- 灯里は「逃げた子」である可能性が高いと多くの考察で指摘されている

- 「剥がしたくなる?」というセリフには内面の闇を問う意味が込められている

- 灯里の存在は単なる被害者ではなく加害者的側面も持つと解釈される

- 灯里は榛村の思想や狂気を受け継いだ存在と見る向きもある

- 彼女の静かな態度や微笑みがかえって不気味さを増幅させる

- ラストの灯里の登場により物語が終わっていないことが示唆される

- 灯里の存在が次なる狂気や事件の継承を匂わせている

- 筧井に投げかけた問いは観客自身への問いでもある

- 灯里のキャラクターは原作には存在せず、映画オリジナルである

- 原作と異なり映画では「逃げた子」の存在が視覚的に提示される

- 灯里の行動には計画性と意図が感じられ、偶然の登場ではない

- 被害者資料を収集していた理由が明かされておらず謎が深まる

- 灯里の演技や演出には観客の想像力を刺激する意図がある

- 彼女の視線や間の取り方が心理的な緊張を生んでいる

- 灯里は榛村との明確な関係性は示されないが影響を強く受けている

- 「最後の女」という役割がラストで映画全体のテーマを再構築する

- 灯里の存在が榛村の犯人像と重なり合うように描かれている

- 彼女の登場は伏線回収の一環として機能している

- 被害と加害の境界を曖昧にする象徴的な人物として配置されている